por Luis M. Benavides | 4 May, 2012 | Catequesis Metodología

Esta vez, analizaremos algunas consideraciones para el realizar cantos con los niños en la catequesis familiar, escolar, parroquial, etc. Recordemos siempre que los niños no son un jurado exigente a la hora de cantar, muy por el contrario, están naturalmente predispuestos hacia el canto y la música; lo mismo sucede cuando estos cantos van dirigidos a Dios: tocan la fibra íntima d de cada niño y niña y lo ayudan a expresar su fe de una manera íntegra; de allí la importancia de su buena selección y utilización.

Hay que poner especial cuidado en el contenido de los cantos que utilizamos en la catequesis, debido a la huella que imprimen en el corazón del niño. No debemos caer en cursilerías, simplificaciones tontas, carentes de toda poesía o sentido teológico. El contenido debe ser simple, profundo y debe estar al alcance del entendimiento del niño. Es muy importante explicar siempre la letra, previamente.

* * *

Indicaciones para el canto con niños

- El texto y la música deben expresar belleza y poesía, como forma de acercarse a Dios.

- El canto dirigido al Señor debe diferenciarse de otro canto común por la forma y disposición con que se canta.

- La melodía debe ser afín a la edad; es decir, debe ser, alegre, ágil, corta, rítmica, sencilla, repetitiva y fácil de recordar.

- Los cantos pueden ser acompañados con gestos que refuercen el contenido, sin caer en gestos ridículos por demasiado simplones. Es decir, los gestos tienen su autonomía; no deben repetir lo que dice la letra.

- La letra y la melodía deben estar en sintonía con el contexto litúrgico que se vive o con el tema catequístico en cuestión.

- Hay que recurrir a la creatividad, al ingenio y al incentivo para lograr que los niños «vivan» los cantos dedicados a Dios.

- Los niños están más pendientes de la canción en sí que de la forma en que esta es cantada por el catequista; constituyen un público deseoso de cantar y aprender la nueva canción. Por lo tanto, podemos movernos y cantar con cierta tranquilidad, aunque nos equivoquemos.

- En la medida que se pueda, es conveniente acompañar los cantos con instrumentos musicales, más aún cuando son los mismos niños que los ejecutan. Muchos niños ejecutan en instrumentos musicales en sus casas y están deseosos que se los invite a compartir sus habilidades musicales con los demás; otros, pueden aprender en el momento a ejecutar algunos instrumentos sencillos. Lo importante es que todos los que toquen instrumentos estén al servicio de la expresión musical de todos los presentes.

- Puede resultar de gran utilidad y como una bella manera de intercambio intergeneracional, convocar a adolescentes y jóvenes a acompañar con sus instrumentos y voces a los niños y niñas de edades más tempranas. Generando así un compromiso que va mucho más allá del servicio de la música.

- Es muy importante el ensayo previo de las canciones. Los niños llegarán a las celebraciones conociendo el texto y la música de antemano. No solo habrá que explicar el significado de los textos sino que los niños deberán memorizar la melodía previamente.

- Un buen momento para memorizar los cantos son los momentos previos a las celebraciones, antes de iniciar la catequesis, y también en los minutos anteriores a la reunión general de los grupos.

- Es conveniente al principio, disponer de un cancionero para ir acostumbrándose a las canciones, aunque es recomendable aprenderlas de memoria. Una vez que los niños van memorizando las canciones quedan grabadas en sus corazones de por vida y, por otra parte.

- Si uno no se siente capacitado para cantar, puede solicitar ayuda a otros catequistas o músicos de la familia o comunidad parroquial y escolar. También, se pueden contar con la ayuda de un aparato reproductor de música.

- A muchos padres les interesa tener en sus casas copias (texto y música) de las canciones para cantarlas con sus hijos. Habrá que prever la forma de hacer llegar las canciones a las familias.

- Hagamos uso pero no abuso de la canción en catequesis. Muchas canciones hermosas se terminan «gastando» porque las repetimos interminablemente en toda ocasión.

- No es recomendable utilizar melodías de canciones conocidas, a las que se les ha cambiado la letra, ya que los niños y los grandes instintivamente se remiten a la canción preexistente.

Hay que esforzarse en conseguir la mayor cantidad y calidad de canciones litúrgicas y catequísticas. Gracias a Dios y a la tarea de muchos catequistas, músicos y poetas están apareciendo nuevos cancioneros religiosos, especialmente compuestos para niños. Hay que saber buscar y quedarse con lo mejor. Estas indicaciones que acabo de darles pretendieron ser, solamente, una guía para la utilización del canto religioso en la catequesis. Está claro que la única manera de aprender a cantar canciones con los niños es cantando con ellos. Solo quien ha pasado por tal hermosa experiencia puede darse cuenta del inmenso papel que tiene el canto en la catequesis.

(De la Serie «Los niños y la Liturgia», columna 11.ª)

* * *

Todas las catequesis de Luis María Benavides

Catequesis en camino – Sitio web de Luis María Benavides

por Luis M. Benavides | 12 Abr, 2012 | Catequesis Metodología

«Cantar es propio del que ama»

«Cantar bien es orar dos veces»

San Agustín de Hipona

* * *

La facultad de cantar es una de las grandes maravillas que el hombre ha recibido de Dios. Desde tiempos muy remotos, el canto ha estado ligado a las manifestaciones humanas y religiosas del hombre.

El canto es una forma intensa de expresión verbal, poética y musical a la vez. Es una de las maneras más completas de la expresión humana y, quizás, uno de los mejores medios para alabar a Dios.

No hay que perder de vista que el canto en la catequesis tiene un neto sentido religioso: es decir, “religa” a la criatura con su Creador; hace del canto religioso una oración (personal o comunitaria), una forma de comunicarse con Dios. El canto es esencialmente comunitario, por eso se presta para orar en conjunto, haciendo que el grupo tenga un mismo sentir. El canto sirve también para orar a solas con nuestro Padre Dios. Cantar es expresar juntos la fe y, también es una respuesta unánime a la Palabra de Dios.

El canto ocupa un lugar destacadísimo en la catequesis infantil. Junto al gesto es uno de los medios de expresión que más gusta y atrae a los niños. El canto penetra de tal modo en el corazón de los pequeños que muchas canciones aprendidas en la infancia se recuerdan de por vida.

El canto religioso es un recurso educativo-recreativo-pastoral importantísimo. En la catequesis de niños el canto debe ser un elemento cotidiano y permanente. Se los recomiendo vivamente. Es más, creo que la incorporación del canto en la catequesis infantil es una opción metodológica ya que, en la práctica, muchas veces se trata de una «catequesis cantada».

Una catequesis infantil sin cantos es una catequesis «muerta» antes de empezar. En cualquier catequesis que se gloría de buena desbordan de canciones compartidas; sobre todo, cuando unimos cantos con gestos. Esta fusión «mágica» del canto y gesto genera en los pequeños una respuesta que ni siquiera imaginamos. El potencial educativo que tiene la música es inmenso. Quienes ya han hecho la experiencia saben que pocas cosas les gustan más a los niños que «cantar con todo el cuerpo», es decir, hacer una sola cosa del gesto y la canción. Un catequista creativo podrá crear junto a los niños y elegir los gestos que mejor se identifiquen con las canciones preferidas por ellos y que mejor ayuden a comunicarse con Dios.

Un canto no se improvisa, es el resultado de un trabajo catequístico. Con frecuencia se descuida el canto. Se canta como se puede y cada uno hace su propia música. Hay que aprender a cantar y a cantar bien. Una canción que sirve para orar es una poesía, porque además de las verdades de fe que dice, expresa también los sentimientos del corazón. La música, si es buena, subraya y hace resaltar los sentimientos: el ritmo y la melodía ayudan a expresar la alegría, la tristeza… Esto resulta importante hacérselo notar y sentir al grupo de niños. La música ayuda también a la memoria; de hecho, las emociones se adhieren al ritmo y a la melodía.

Cuando nos disponemos a pensar la música con relación a los niños, quizás, lo primero que tenemos que hacer es descartar el tema de encararla como “un recurso más”. ¿Por qué?, porque en la infancia, la música, no es algo exterior sino que constituye un elemento fundamental de su estructura. Y está muy bien dicho “fundamental”, porque es ella, la música, quien comienza a fundar la vida de cualquier niño. Pareciera ser que la “palabra” inicial, más que dicha es cantada, que ese imperceptible hilo comunicante que establece las primeras relaciones entre los hombres no se traducen con letras sino con signos de pentagrama.

Pensar una infancia sin música, sin canciones es una contradicción. Y, visto a la distancia, desde la vida adulta, podemos hasta afirmar que la infancia es la música de la vida. Lo mismo sería pensar una catequesis sin canciones ni música. Todos los núcleos de interés del chico se acompañan de lo musical, del canto: lo afectivo, lo fantasioso, la alegría y las ganas de pasarla bien, los valores, lo sagrado. Cómo podremos acercarnos al Dios omnipotente, misericordioso y todopoderoso sino con todo el cuerpo, que se expresa a través de la música y el canto.

¿Cómo puede decirse mejor que el amor de Dios es maravilloso… que con la canción que sabemos tan de memoria? O que en nuestra vida hay un río de vida… y que tengo en casa a mi mamá, pero mi mamá son dos… Quizás los grandes hemos perdido la noción de la importancia de todo esto, quizás no hayamos crecido lo suficiente en la niñez espiritual, y por eso le restemos importancia, bastaría escuchar muchas veces: vienen con alegría Señor… para darnos cuenta lo lejos que estamos de ese crecimiento.

Quizás no sepamos cantar ni tocar ningún instrumento, pero la técnica para algo sirve, tenemos muchas formas de cantarle a Dios con los chicos, más que saber de música hay que vivirla.

(De la Serie «Los niños y la Liturgia», columna 10.ª)

* * *

Todas las catequesis de Luis María Benavides

Catequesis en camino – Sitio web de Luis María Benavides

por Flory Martín | 16 Mar, 2012 | Primera comunión Dinámicas

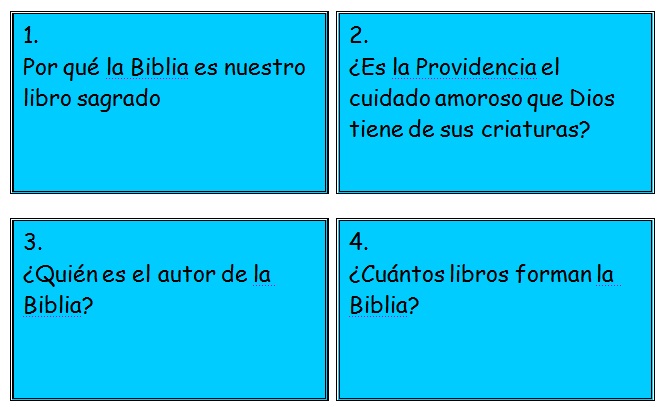

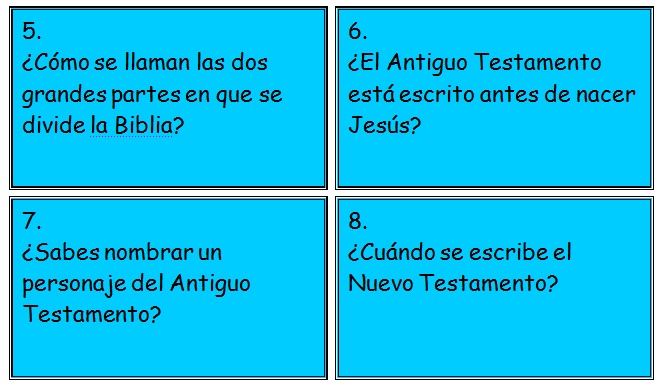

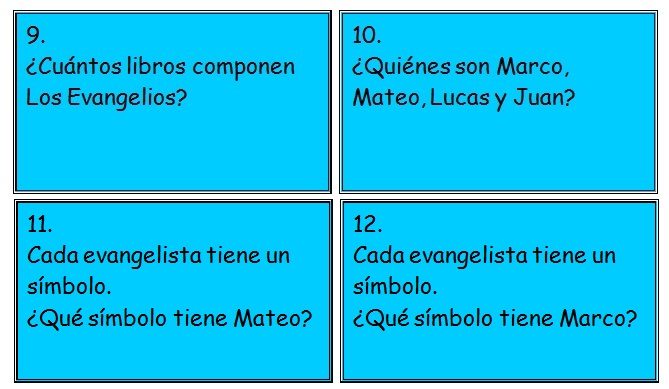

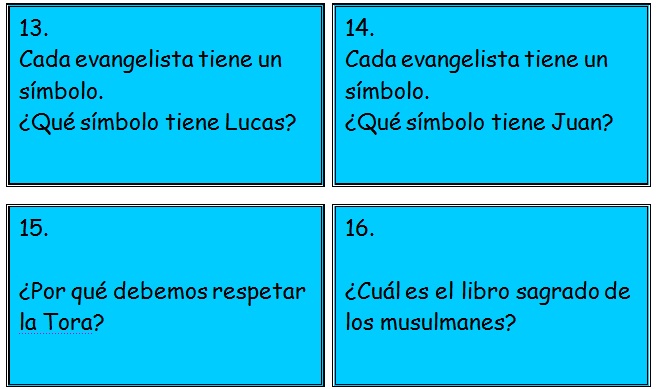

El siguiente material consiste en un sencillo juego de preguntas y respuestas por equipos cuyo tema de fondo es la Biblia. La finalidad principal de esta experiencia consiste en ejercitar la memoria y unos pocos rudimentos conceptuales de contenido bíblico. Se pretende que aflore la visión lúdica de la asignatura y de los contenidos bíblicos, que se trabaje en equipo con la estructura y el orden necesarios para alcanzar el éxito y que el alumnado relacione los contenidos que desarrolla esta actividad con sus implicaciones culturales.

* * *

Desarrollo de la dinámica

- Se divide a la clase en dos/tres grupos que formarán equipo para este concurso de preguntas y respuestas.

- Cada grupo elige un nombre y un portavoz que ha de ser quien dé la respuesta de todo el equipo; fuera de él las demás respuestas proporcionadas no serán válidas.

- El profesor con las tarjetas de preguntas ya barajadas echa a suertes el turno de comienzo y se da paso al juego, previa explicación del profesor.

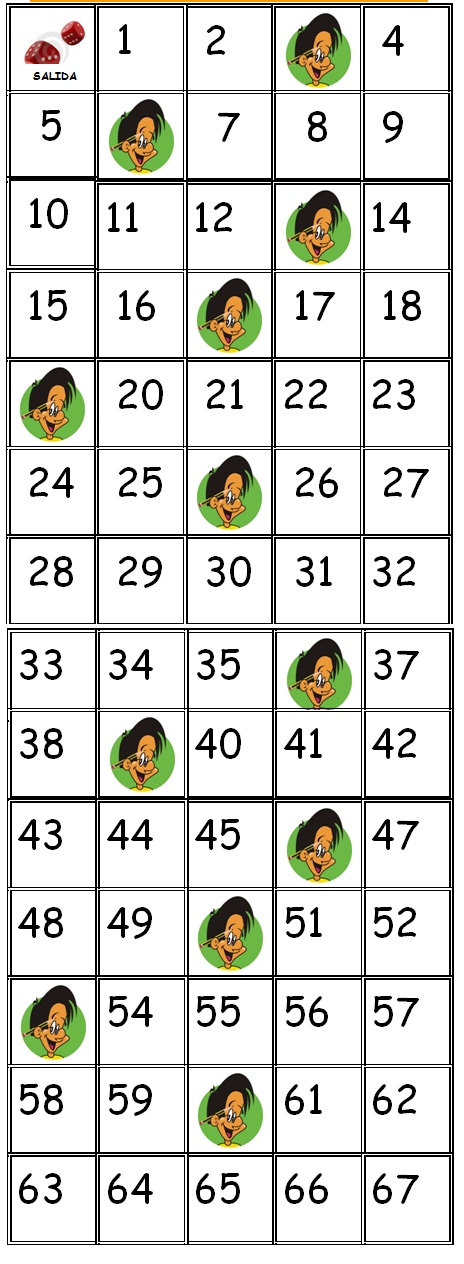

- Cada grupo dispone de un dado y de dos tiradas por turno. En el tablero encontramos una serie de casillas con un personaje dibujado que corresponden a las preguntas.

- Si el grupo al tirar el dado cae en pregunta ha de responder correctamente, en este caso avanzaría dos casillas y volvería a tirar el dado hasta completar sus dos tiradas por turno. Si la respuesta no fuera correcta retrocederían tres casillas cediendo el turno al siguiente equipo.

- El grupo ganador sería aquel que llegara a la meta por exceso o con el número justo.

Notas

- La duración del tiempo de respuesta debe determinarla el profesor en cada caso.

- Es conveniente colocar el tablero en la pizarra y utilizar algún material adherente para que las fichas colocadas en el tablero estén a la vista de todos.

- Si el juego acabara pronto podría repetirse a modo de revancha empleando las preguntas no utilizadas en la sesión anterior.

- Una sugerencia adicional sería realizar rebote de pregunta para otro grupo que se adjudicaría las dos posiciones del anterior.

- Por último, conviene señalar a los grupos la respuesta correcta.

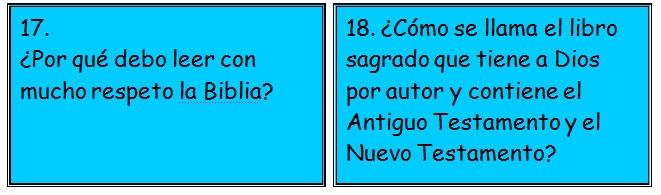

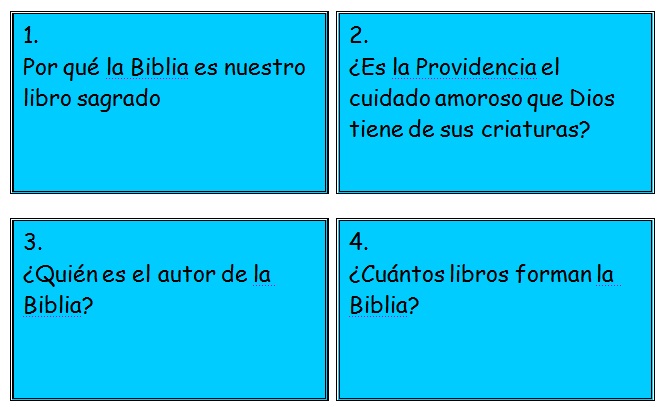

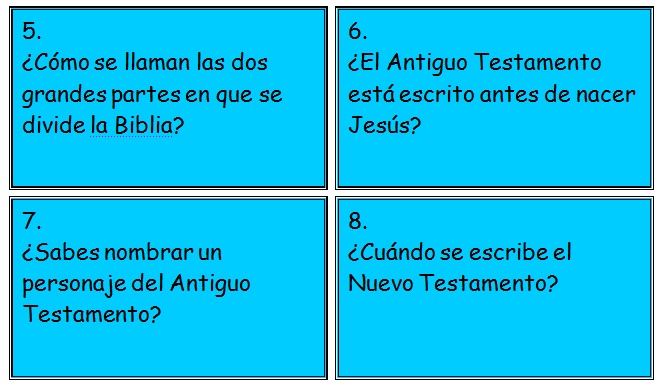

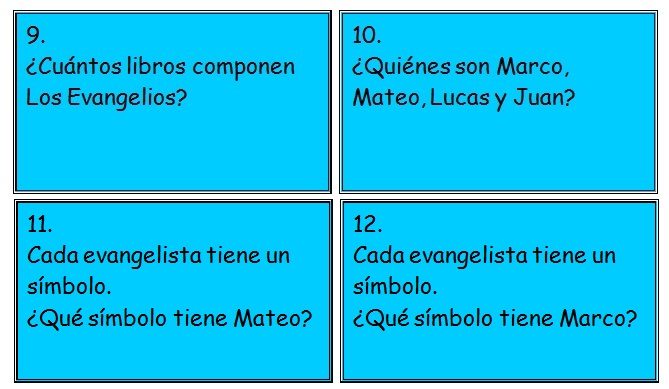

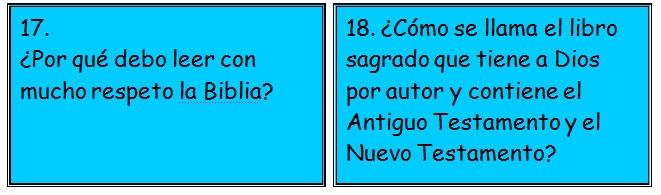

Tarjetas con las preguntas

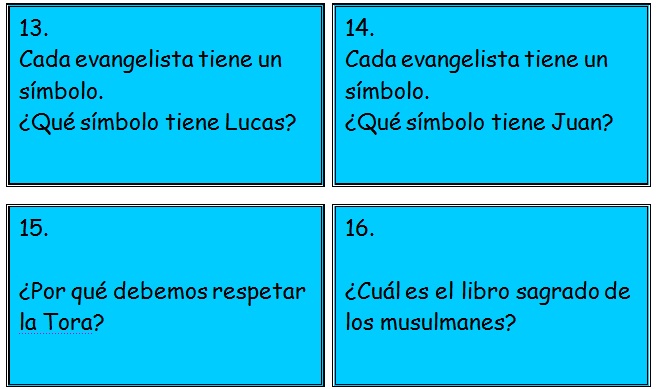

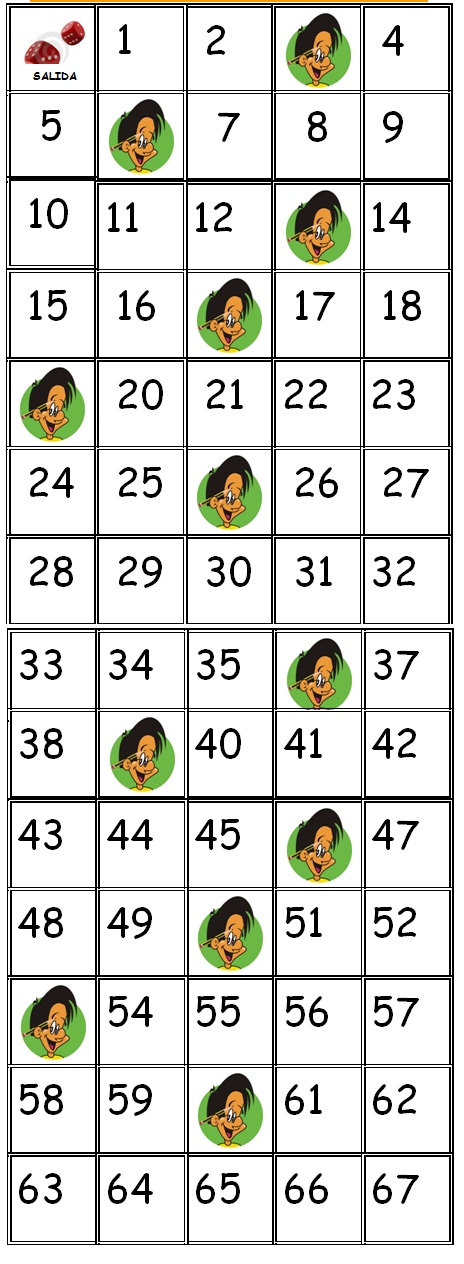

Tablero

por Santo Padre emérito Benedicto XVI | 29 Feb, 2012 | Catequesis Magisterio

En esta catequesis quiero hablar brevemente del tiempo de Cuaresma, que comienza (…) con la liturgia del Miércoles de Ceniza. Se trata de un itinerario de cuarenta días que nos conducirá al Triduo pascual, memoria de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el corazón del misterio de nuestra salvación. En los primeros siglos de vida de la Iglesia este era el tiempo en que los que habían oído y acogido el anuncio de Cristo iniciaban, paso a paso, su camino de fe y de conversión para llegar a recibir el sacramento del Bautismo. Se trataba de un acercamiento al Dios vivo y de una iniciación en la fe que debía realizarse gradualmente, mediante un cambio interior por parte de los catecúmenos, es decir, de quienes deseaban hacerse cristianos, incorporándose así a Cristo y a la Iglesia.

Sucesivamente, también a los penitentes y luego a todos los fieles se les invitaba a vivir este itinerario de renovación espiritual, para conformar cada vez más su existencia a la de Cristo. La participación de toda la comunidad en los diversos pasos del itinerario cuaresmal subraya una dimensión importante de la espiritualidad cristiana: la redención, no de algunos, sino de todos, está disponible gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, sea los que recorrían un camino de fe como catecúmenos para recibir el Bautismo, sea quienes se habían alejado de Dios y de la comunidad de la fe y buscaban la reconciliación, sea quienes vivían la fe en plena comunión con la Iglesia, todos sabían que el tiempo que precede a la Pascua es un tiempo de metánoia, es decir, de cambio interior, de arrepentimiento; el tiempo que identifica nuestra vida humana y toda nuestra historia como un proceso de conversión que se pone en movimiento ahora para encontrar al Señor al final de los tiempos.

Con una expresión que se ha hecho típica en la liturgia, la Iglesia denomina el período en el que hemos entrado hoy «Quadragesima», es decir, tiempo de cuarenta días y, con una clara referencia a la Sagrada Escritura, nos introduce así en un contexto espiritual preciso. De hecho, cuarenta es el número simbólico con el que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento representan los momentos más destacados de la experiencia de la fe del pueblo de Dios. Es una cifra que expresa el tiempo de la espera, de la purificación, de la vuelta al Señor, de la consciencia de que Dios es fiel a sus promesas. Este número no constituye un tiempo cronológico exacto, resultado de la suma de los días. Indica más bien una paciente perseverancia, una larga prueba, un período suficiente para ver las obras de Dios, un tiempo dentro del cual es preciso decidirse y asumir las propias responsabilidades sin más dilaciones. Es el tiempo de las decisiones maduras.

El número cuarenta aparece ante todo en la historia de Noé. Este hombre justo, a causa del diluvio, pasa cuarenta días y cuarenta noches en el arca, junto a su familia y a los animales que Dios le había dicho que llevara consigo. Y espera otros cuarenta días, después del diluvio, antes de tocar la tierra firme, salvada de la destrucción (cf. Gn 7, 4.12; 8, 6). Luego, la próxima etapa: Moisés permanece en el monte Sinaí, en presencia del Señor, cuarenta días y cuarenta noches, para recibir la Ley. En todo este tiempo ayuna (cf. Ex 24, 18). Cuarenta son los años de viaje del pueblo judío desde Egipto hasta la Tierra prometida, tiempo apto para experimentar la fidelidad de Dios: «Recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años… Tus vestidos no se han gastado ni se te han hinchado los pies durante estos cuarenta años», dice Moisés en el Deuteronomio al final de estos cuarenta años de emigración (Dt 8, 2.4). Los años de paz de los que goza Israel bajo los Jueces son cuarenta (cf. Jc 3, 11.30), pero, transcurrido este tiempo, comienza el olvido de los dones de Dios y la vuelta al pecado. El profeta Elías emplea cuarenta días para llegar al Horeb, el monte donde se encuentra con Dios (cf. 1 R 19, 8). Cuarenta son los días durante los cuales los ciudadanos de Nínive hacen penitencia para obtener el perdón de Dios (cf. Gn 3, 4). Cuarenta son también los años de los reinos de Saúl (cf. Hch 13, 21), de David (cf. 2 Sm 5, 4-5) y de Salomón (1 R 11, 41), los tres primeros reyes de Israel. También los Salmos reflexionan sobre el significado bíblico de los cuarenta años, como por ejemplo el Salmo 95, del que hemos escuchado un pasaje: «Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras». Durante cuarenta años aquella generación me asqueó, y dije: «Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino»» (vv. 7c-10).

En el Nuevo Testamento Jesús, antes de iniciar su vida pública, se retira al desierto durante cuarenta días, sin comer ni beber (cf. Mt 4, 2): se alimenta de la Palabra de Dios, que usa como arma para vencer al diablo. Las tentaciones de Jesús evocan las que el pueblo judío afrontó en el desierto, pero que no supo vencer. Cuarenta son los días durante los cuales Jesús resucitado instruye a los suyos, antes de ascender al cielo y enviar el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 3).

Con este número recurrente —cuarenta— se describe un contexto espiritual que sigue siendo actual y válido, y la Iglesia, precisamente mediante los días del período cuaresmal, quiere mantener su valor perenne y hacernos presente su eficacia. La liturgia cristiana de la Cuaresma tiene como finalidad favorecer un camino de renovación espiritual, a la luz de esta larga experiencia bíblica y sobre todo aprender a imitar a Jesús, que en los cuarenta días pasados en el desierto enseñó a vencer la tentación con la Palabra de Dios. Los cuarenta años de la peregrinación de Israel en el desierto presentan actitudes y situaciones ambivalentes. Por una parte, son el tiempo del primer amor con Dios y entre Dios y su pueblo, cuando él hablaba a su corazón, indicándole continuamente el camino por recorrer. Dios, por decirlo así, había puesto su morada en medio de Israel, lo precedía dentro de una nube o de una columna de fuego, proveía cada día a su sustento haciendo que bajara el maná y que brotara agua de la roca. Por tanto, los años pasados por Israel en el desierto se pueden ver como el tiempo de la elección especial de Dios y de la adhesión a él por parte del pueblo: tiempo del primer amor. Por otro lado, la Biblia muestra asimismo otra imagen de la peregrinación de Israel en el desierto: también es el tiempo de las tentaciones y de los peligros más grandes, cuando Israel murmura contra su Dios y quisiera volver al paganismo y se construye sus propios ídolos, pues siente la exigencia de venerar a un Dios más cercano y tangible. También es el tiempo de la rebelión contra el Dios grande e invisible.

Esta ambivalencia, tiempo de la cercanía especial de Dios —tiempo del primer amor—, y tiempo de tentación —tentación de volver al paganismo—, la volvemos a encontrar, de modo sorprendente, en el camino terreno de Jesús, naturalmente sin ningún compromiso con el pecado. Después del bautismo de penitencia en el Jordán, en el que asume sobre sí el destino del Siervo de Dios que renuncia a sí mismo y vive para los demás y se mete entre los pecadores para cargar sobre sí el pecado del mundo, Jesús se dirige al desierto para estar cuarenta días en profunda unión con el Padre, repitiendo así la historia de Israel, todos los períodos de cuarenta días o años a los que he aludido. Esta dinámica es una constante en la vida terrena de Jesús, que busca siempre momentos de soledad para orar a su Padre y permanecer en íntima comunión, en íntima soledad con él, en exclusiva comunión con él, y luego volver en medio de la gente. Pero en este tiempo de «desierto» y de encuentro especial con el Padre, Jesús se encuentra expuesto al peligro y es asaltado por la tentación y la seducción del Maligno, el cual le propone un camino mesiánico diferente, alejado del proyecto de Dios, porque pasa por el poder, el éxito, el dominio, y no por el don total en la cruz. Esta es la alternativa: un mesianismo de poder, de éxito, o un mesianismo de amor, de entrega de sí mismo.

Esta situación de ambivalencia describe también la condición de la Iglesia en camino por el «desierto» del mundo y de la historia. En este «desierto» los creyentes, ciertamente, tenemos la oportunidad de hacer una profunda experiencia de Dios que fortalece el espíritu, confirma la fe, alimenta la esperanza y anima la caridad; una experiencia que nos hace partícipes de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte mediante el sacrificio de amor en la cruz. Pero el «desierto» también es el aspecto negativo de la realidad que nos rodea: la aridez, la pobreza de palabras de vida y de valores, el laicismo y la cultura materialista, que encierran a la persona en el horizonte mundano de la existencia sustrayéndolo a toda referencia a la trascendencia. Este es también el ambiente en el que el cielo que está sobre nosotros se oscurece, porque lo cubren las nubes del egoísmo, de la incomprensión y del engaño. A pesar de esto, también para la Iglesia de hoy el tiempo del desierto puede transformarse en tiempo de gracia, pues tenemos la certeza de que incluso de la roca más dura Dios puede hacer que brote el agua viva que quita la sed y restaura.

Queridos hermanos y hermanas, en estos cuarenta días que nos conducirán a la Pascua de Resurrección podemos encontrar nuevo valor para aceptar con paciencia y con fe todas las situaciones de dificultad, de aflicción y de prueba, conscientes de que el Señor hará surgir de las tinieblas el nuevo día. Y si permanecemos fieles a Jesús, siguiéndolo por el camino de la cruz, se nos dará de nuevo el claro mundo de Dios, el mundo de la luz, de la verdad y de la alegría: será el alba nueva creada por Dios mismo. ¡Feliz camino de Cuaresma a todos vosotros!

* * *

Santo Padre emérito Benedicto XVI: Miércoles de ceniza

Audiencia General del miércoles, 22 de febrero de 2012

por CeF sobre materiales de foros.marianistas.org | 28 Feb, 2012 | Postcomunión Dinámicas

Dinámica sobre las Virtudes Teologales especialmente pensada para preadolescentes de hasta 12 años.

La autora, Pilar, plantea el siguiente esquema con unos materiales muy recomendados y acertados.

1.ª Parte: La fe, la esperanza y la caridad.

* * *

1.ª Parte: La fe, la esperanza y la caridad.

Exposición doctrinal sencilla de las tres virtudes. Puedes utilizar las siguientes fuentes:

Virtudes teologales

Virtudes teologales

Las virtudes teologales

La fe, la esperanza y la caridad

Las virtudes teologales en san Juan de la Cruz

San Zenón de Verona: Tratado sobre la fe, la esperanza y la caridad

* * *

Fuente original: foros.marianistas.org

* * *

por Santo Padre emérito Benedicto XVI | 28 Feb, 2012 | Catequesis Magisterio

En las audiencias generales de estos últimos dos años nos han acompañado las figuras de muchos santos y santas: hemos aprendido a conocerlos más de cerca y a comprender que toda la historia de la Iglesia está marcada por estos hombres y mujeres que con su fe, con su caridad, con su vida han sido faros para muchas generaciones, y lo son también para nosotros. Los santos manifiestan de diversos modos la presencia poderosa y transformadora del Resucitado; han dejado que Cristo aferrara tan plenamente su vida que podían afirmar como san Pablo: «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí» (Ga 2, 20). Seguir su ejemplo, recurrir a su intercesión, entrar en comunión con ellos, «nos une a Cristo, del que mana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios» (Lumen gentium, 50). Al final de este ciclo de catequesis, quiero ofrecer alguna idea de lo que es la santidad.

¿Qué quiere decir ser santos? ¿Quién está llamado a ser santo? A menudo se piensa todavía que la santidad es una meta reservada a unos pocos elegidos. San Pablo, en cambio, habla del gran designio de Dios y afirma: «Él (Dios) nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante él por el amor» (Ef 1, 4). Y habla de todos nosotros. En el centro del designio divino está Cristo, en el que Dios muestra su rostro: el Misterio escondido en los siglos se reveló en plenitud en el Verbo hecho carne. Y san Pablo dice después: «Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud» (Col 1, 19). En Cristo el Dios vivo se hizo cercano, visible, audible, tangible, de manera que todos puedan recibir de su plenitud de gracia y de verdad (cf. Jn 1, 14-16). Por esto, toda la existencia cristiana conoce una única ley suprema, la que san Pablo expresa en un fórmula que aparece en todos sus escritos: en Cristo Jesús. La santidad, la plenitud de la vida cristiana no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya. Es ser semejantes a Jesús, como afirma san Pablo: «Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo» (Rm 8, 29). Y san Agustín exclama: «Viva será mi vida llena de ti» (Confesiones, 10, 28). El concilio Vaticano II, en la constitución sobre la Iglesia, habla con claridad de la llamada universal a la santidad, afirmando que nadie está excluido de ella: «En los diversos géneros de vida y ocupación, todos cultivan la misma santidad. En efecto, todos, por la acción del Espíritu de Dios, siguen a Cristo pobre, humilde y con la cruz a cuestas para merecer tener parte en su gloria» (Lumen gentium, n. 41).

Pero permanece la pregunta: ¿cómo podemos recorrer el camino de la santidad, responder a esta llamada? ¿Puedo hacerlo con mis fuerzas? La respuesta es clara: una vida santa no es fruto principalmente de nuestro esfuerzo, de nuestras acciones, porque es Dios, el tres veces santo (cf. Is 6, 3), quien nos hace santos; es la acción del Espíritu Santo la que nos anima desde nuestro interior; es la vida misma de Cristo resucitado la que se nos comunica y la que nos transforma. Para decirlo una vez más con el concilio Vaticano II: «Los seguidores de Cristo han sido llamados por Dios y justificados en el Señor Jesús, no por sus propios méritos, sino por su designio de gracia. El bautismo y la fe los ha hecho verdaderamente hijos de Dios, participan de la naturaleza divina y son, por tanto, realmente santos. Por eso deben, con la gracia de Dios, conservar y llevar a plenitud en su vida la santidad que recibieron» (Lumen gentium, 40). La santidad tiene, por tanto, su raíz última en la gracia bautismal, en ser insertados en el Misterio pascual de Cristo, con el que se nos comunica su Espíritu, su vida de Resucitado. San Pablo subraya con mucha fuerza la transformación que lleva a cabo en el hombre la gracia bautismal y llega a acuñar una terminología nueva, forjada con la preposición «con»: con-muertos, con-sepultados, con-resucitados, con-vivificados con Cristo; nuestro destino está unido indisolublemente al suyo. «Por el bautismo —escribe— fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos (…), así también nosotros andemos en una vida nueva» (Rm 6, 4). Pero Dios respeta siempre nuestra libertad y pide que aceptemos este don y vivamos las exigencias que conlleva; pide que nos dejemos transformar por la acción del Espíritu Santo, conformando nuestra voluntad a la voluntad de Dios.

¿Cómo puede suceder que nuestro modo de pensar y nuestras acciones se conviertan en el pensar y el actuar con Cristo y de Cristo? ¿Cuál es el alma de la santidad? De nuevo el concilio Vaticano II precisa; nos dice que la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. «»Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4, 16). Dios derramó su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado (cf. Rm 5, 5). Por tanto, el don principal y más necesario es el amor con el que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo a causa de él. Ahora bien, para que el amor pueda crecer y dar fruto en el alma como una semilla buena, cada cristiano debe escuchar de buena gana la Palabra de Dios y cumplir su voluntad con la ayuda de su gracia, participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, y en la sagrada liturgia, y dedicarse constantemente a la oración, a la renuncia de sí mismo, a servir activamente a los hermanos y a la práctica de todas las virtudes. El amor, en efecto, como lazo de perfección y plenitud de la ley (cf. Col 3, 14; Rm 13, 10), dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin» (Lumen gentium, 42). Quizás también este lenguaje del concilio Vaticano II nos resulte un poco solemne; quizás debemos decir las cosas de un modo aún más sencillo. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es nunca dejar pasar un domingo sin un encuentro con Cristo resucitado en la Eucaristía; esto no es una carga añadida, sino que es luz para toda la semana. No comenzar y no terminar nunca un día sin al menos un breve contacto con Dios. Y, en el camino de nuestra vida, seguir las «señales de tráfico» que Dios nos ha comunicado en el Decálogo leído con Cristo, que simplemente explicita qué es la caridad en determinadas situaciones. Me parece que esta es la verdadera sencillez y grandeza de la vida de santidad: el encuentro con el Resucitado el domingo; el contacto con Dios al inicio y al final de la jornada; seguir, en las decisiones, las «señales de tráfico» que Dios nos ha comunicado, que son sólo formas de caridad. «Por eso, el amor a Dios y al prójimo es el sello del verdadero discípulo de Cristo» (Lumen gentium, 42). Esta es la verdadera sencillez, grandeza y profundidad de la vida cristiana, del ser santos.

Esta es la razón por la cual san Agustín, comentando el capítulo cuarto de la primera carta de san Juan, puede hacer una afirmación atrevida: «Dilige et fac quod vis», «Ama y haz lo que quieras». Y continúa: «Si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor; que esté en ti la raíz del amor, porque de esta raíz no puede salir nada que no sea el bien» (7, 8: PL 35). Quien se deja guiar por el amor, quien vive plenamente la caridad, es guiado por Dios, porque Dios es amor. Así, tienen gran valor estas palabras: «Dilige et fac quod vis», «Ama y haz lo que quieras».

Quizás podríamos preguntarnos: nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestra debilidad, ¿podemos llegar tan alto? La Iglesia, durante el Año litúrgico, nos invita a recordar a multitud de santos, es decir, a quienes han vivido plenamente la caridad, han sabido amar y seguir a Cristo en su vida cotidiana. Los santos nos dicen que todos podemos recorrer este camino. En todas las épocas de la historia de la Iglesia, en todas las latitudes de la geografía del mundo, hay santos de todas las edades y de todos los estados de vida; son rostros concretos de todo pueblo, lengua y nación. Y son muy distintos entre sí. En realidad, debo decir que también según mi fe personal muchos santos, no todos, son verdaderas estrellas en el firmamento de la historia. Y quiero añadir que para mí no sólo algunos grandes santos, a los que amo y conozco bien, son «señales de tráfico», sino también los santos sencillos, es decir, las personas buenas que veo en mi vida, que nunca serán canonizadas. Son personas normales, por decirlo de alguna manera, sin un heroísmo visible, pero en su bondad de todos los días veo la verdad de la fe. Esta bondad, que han madurado en la fe de la Iglesia, es para mí la apología más segura del cristianismo y el signo que indica dónde está la verdad.

En la comunión de los santos, canonizados y no canonizados, que la Iglesia vive gracias a Cristo en todos sus miembros, nosotros gozamos de su presencia y de su compañía, y cultivamos la firme esperanza de poder imitar su camino y compartir un día la misma vida bienaventurada, la vida eterna.

Queridos amigos, ¡qué grande y bella, y también sencilla, es la vocación cristiana vista a esta luz! Todos estamos llamados a la santidad: es la medida misma de la vida cristiana. Una vez más san Pablo lo expresa con gran intensidad cuando escribe: «A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo … Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al Hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud» (Ef 4, 7.11-13). Quiero invitaros a todos a abriros a la acción del Espíritu Santo, que transforma nuestra vida, para ser también nosotros como teselas del gran mosaico de santidad que Dios va creando en la historia, a fin de que el rostro de Cristo brille en la plenitud de su esplendor. No tengamos miedo de tender hacia lo alto, hacia las alturas de Dios; no tengamos miedo de que Dios nos pida demasiado; dejémonos guiar en todas las acciones cotidianas por su Palabra, aunque nos sintamos pobres, inadecuados, pecadores: será él quien nos transforme según su amor. Gracias.

* * *

Santo Padre emérito Benedicto XVI

Audiencia General del miércoles, 13 de abril de 2011

por ewtn.com | 28 Feb, 2012 | Confirmación Vida de los Santos

El 4 de marzo celebramos la fiesta del príncipe polaco san Casimiro, cuyo nombre significa «aquel que impone la paz» (de kas, ‘imponer’, y mir, ‘paz’). Nació en 1458 en Cracovia. Era el tercero de los trece hijos de Casimiro IV, rey de Polonia. Muchos santos han salido de familias muy numerosas, y de esta clase de familias llegan a la Iglesia Católica excelentes vocaciones.

Su madre Isabel, hija del emperador de Austria, era una fervorosa católica y se esmeró con toda el alma porque sus hijos fueran también entusiastas practicantes de la religión. Ella en una carta a una amiga hace una formidable lista de las cualidades que debe tener una buena madre, y seguramente que esas cualidades fueron las que practicó con sus propios hijos.

Y además de la educación que le dieron sus padres, Casimiro tuvo la gran suerte de que el rey le consiguió dos maestros que eran buenísimos educadores. El Padre Juan y el profesor Calímaco. El Padre Juan era Polaco y dejó fama de ser muy sabio y muy santo, pero su mayor honor le viene de haber sido el que encaminó a San Casimiro hacia una altísima santidad. El Profesor Calímaco era un gran sabio que había sido secretario del Papa Pío II, y después estuvo 30 años en la corte del rey de Polonia ayudándole en la instrucción de los jóvenes. Calímaco dijo: «Casimiro es un adolescente santo», y el Padre Juan escribió también: «Casimiro es un joven excepcional en cuanto a virtud».

Claro está que no basta con recibir una buena educación de parte de los papás y tener buenos profesores, sino que es necesario que el joven ponga de su parte todo el empeño posible por ser bueno. Pues de los otros doce hermanos de Casimiro, que tuvieron los mismos profesores, ninguno llegó a la santidad, y algunos hasta dieron malos ejemplos. En cambio nuestro santo llegó a unas alturas de virtud que admiraron a los que lo conocieron y lo trataron.

Dicen los biógrafos de San Casimiro que su más grande anhelo y su más fuerte deseo era siempre agradar a Dios. Para eso trataba de dominar su cuerpo, antes de que las pasiones sensuales mancharan su alma. Siendo hijo del rey, sin embargo vestía muy sencillamente, sin ningún lujo. Se mortificaba en el comer, en el beber, en el mirar y en el dormir. Muchas veces dormía sobre el puro suelo y se esforzaba por no tomar licor. Y esto en un palacio real donde las gentes eran bastante inclinadas a una vida fácil y de muchas comodidades y comilonas.

Para Casimiro el centro de su devoción era la Pasión y Muerte de Jesucristo. En aquellos tiempos los maestros espirituales insistían frecuentemente en que para ser fervoroso y crecer en el amor a Dios aprovecha muchísimo el meditar en la Pasión de Jesucristo. Nuestro santo pasaba mucho tiempo meditando en la Agonía de Jesús en el Huerto y en los azotes que padeció, como también en la coronación de espinas y las bofetadas que le dieron a Nuestro Señor. Ratos y ratos se estaba pensando en la subida de Jesús al Calvario y en las cinco heridas del crucificado, y meditando en el amor que llevó a Jesús a sacrificarse por nosotros. Le gustaban los cristos muy sangrantes, y ante un crucifijo se quedaba tiempos y tiempos meditando, suplicando y dando gracias.

Otra gran devoción de Casimiro era la de Jesús Sacramentado. Como durante el día estaba sumamente ocupado ayudando a su padre a gobernar el Reino de Polonia y de Lituania, aprovechaba el descanso y el silencio de las noches para ir a los templos y pasar horas y horas adorando a Jesús en la Santa Hostia.

Sus preferidos eran los pobres. La gente se admiraba de que siendo hijo de un rey, nunca ni en sus palabras ni en su trato se mostraba orgulloso o despreciador con ninguno, ni siquiera con los más miserables y antipáticos. Un biógrafo (enviado por el Papa León X a recoger datos acerca de él) afirma que la caridad de Casimiro era casi increíble, un verdadero don del Espíritu Santo. Que el amor tan grande que le tenía a Dios, lo llevaba a amar inmensamente al prójimo, y que nada le era tan agradable y apetecible como la entrega de todos sus bienes en favor de los más necesitados, y no sólo de sus bienes materiales, sino de su tiempo, sus energías, de su influencia respecto a su padre y de su inteligencia. Que prefería siempre a los más afligidos, a los más pobres, a los extranjeros que no tenían a nadie que los socorriera, y a los enfermos. Que defendía a los miserables y por eso el pueblo lo llamaba «el defensor de los pobres».

Su padre quiso casarlo con la hija del Emperador Federico, pero Casimiro dijo que le había prometido a la Virgen Santísima conservarse en perpetua castidad. Y renunció a tan honroso matrimonio.

Los secretarios y otras personas que vivieron con Casimiro durante varios años estuvieron todos de acuerdo en afirmar que lo más probable es que este santo joven no cometió ni un solo pecado grave en toda su vida. Y esto es tanto más admirable en cuanto que vivía en un ambiente de palacio de gobierno donde generalmente hay mucha relajación de costumbres. La gente se admiraba al ver que un joven de veinte años observaba una conducta tan equilibrada y seria como si ya tuviera sesenta.

A su padre el rey le advertía con todo respeto pero con mucha valentía, las fallas que encontraba en el gobierno, especialmente cuando se cometían injusticias contra los pobres. Y el papa atendía con rapidez a sus peticiones y trataba de poner remedio.

Casimiro llegó lo mismo que San Luis Gonzaga, San Gabriel de la Dolorosa, San Estanislao de Koska, San Juan Berchmans, y Santa Teresita de Jesús, a una gran santidad, en muy pocos años.

Se enfermó de tuberculosis, y el 4 de marzo de 1484, a la corta edad de 26 años, murió santamente dejando en todos los más edificantes recuerdos de bondad y de pureza. Lo sepultaron en Vilma, capital de Lituania.

A los 120 años de enterrado abrieron su sepulcro y encontraron su cuerpo incorrupto, como si estuviera recién enterrado. Ni siquiera sus vestidos se habían dañado, y eso que el sitio donde lo habían sepultado era muy húmedo.

Sobre su pecho encontraron una poesía a la Sma. Virgen, que él había recitado frecuentemente y que mandó que la colocaran sobre su cadáver cuando lo fueran a enterrar. Esa poesía que él había propagado mucho empieza así:

Cada día alma mía, di a María su alabanza. En sus fiestas la honrarás y su culto extenderás, etc., etc.

Hasta después de muerto quería que en su sepulcro se honrara a la Virgen María a quien le tuvo inmensa devoción durante toda su vida.

San Casimiro trabajó incansablemente por extender la religión católica en Polonia y Lituania, y estas dos naciones han conservado admirablemente su fe católica, y aún en este tiempo cuando las gentes ven que está en peligro su religión, invocan al santo joven que fue tan entusiasta por nuestra religión. Y él demuestra con verdaderos prodigios lo mucho que intercede ante Dios en favor de los que lo invocan con fe.

por Luis M. Benavides | 28 Feb, 2012 | Catequesis Metodología

Cualquier esquema puede ser útil para una celebración. Aquí sugiero uno que, en mi experiencia, ha resultado apropiado y puede adaptarse con facilidad a cualquier tipo de celebración.

* * *

Esquema básico de una celebración de la palabra

- Ambientación: se ubica a los niños y participantes y se les da la bienvenida. Se les recuerda lo que se va a celebrar y con qué fin están reunidos. Si los niños entran en procesión habrá que esperar a que estén colocados.

- Canto de entrada: relacionado con el contenido de lo que se celebra.

- Ritos iniciales: señal de la cruz, pedir perdón por las faltas cometidas, etc.

- Proclamación de la Palabra de Dios: de manera digna y clara se proclama la Palabra. Se debe elegir una sola lectura, breve; no necesariamente del Evangelio. Si lo es, previamente se canta el aleluya. Los niños pueden permanecer sentados respetuosamente.

- Explicación de la Palabra: muy breve, sencilla y adaptada al nivel de los niños.

- Tiempo para la oración personal: es el momento de rezar, de hacer silencio y recogerse interiormente para hablar con Dios.

- Signos, gestos, símbolos, posturas, ritos…: en este momento los niños realizarán el signo o gesto elegido: ofrenda de regalos preparados para Dios, entrega de flores a la Virgen, escenificar un pasaje evangélico, besar una imagen procesionalmente, bailar en torno a una imagen, etc. Mientras tanto, se puede acompañar el signo con una canción relacionada con lo que está sucediendo.

- Compromiso personal y de grupo: muchas veces va incluido en el paso anterior; otras se puede expresar en voz alta, comprometiéndose delante de la comunidad.

- Ritos finales o de despedida: saludo, bendición final (aunque seamos simples laicos, sin rango de ministros, podemos invitar a la asamblea a acoger la bendición de Dios con la siguiente fórmula o alguna parecida: «Que a todos nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.»

- Canto de salida: la canción final conviene que tenga aires de fiesta y marcado ritmo.

Evaluación de la celebración

Después de cada celebración, es conveniente que los catequistas hagan su propia evaluación de la misma, siguiendo esta guía u otra similar:

- ¿Se ha cumplido el objetivo de la celebración?

- ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué ha fallado?

- ¿Se ha destacado la Palabra de Dios como parte fundamental?

- ¿Ha habido clima de oración?

- ¿Han participaron los niños? ¿En qué se ha notado?

- ¿Se ha logrado el clima de fiesta?

- ¿El ambiente y los materiales han sido los apropiados?

- ¿Se ha dado unidad entre la Palabra de Dios, los cantos, los gestos, las oraciones y el compromiso?

Cuando la comunidad o grupo que preparó la celebración, las va realizando con cierta regularidad, va adquiriendo un entrenamiento y ritmo en la realización de las mismas, de manera que todo va surgiendo o fluyendo naturalmente. Lo ideal sería ir jalonando de Celebraciones de la Palabra, a lo largo de todo el itinerario catequístico, de modo que formen parte esencial y constitutiva del mismo, con un gran beneficio para la vida de fe de grandes y chicos.

(De la Serie «Los niños y la Liturgia», columna 9.ª)

* * *

Todas las catequesis de Luis María Benavides

Catequesis en camino – Sitio web de Luis María Benavides

por Flory Martín | 22 Feb, 2012 | Primera comunión Taller de oración

Os ofrecemos este sencillo juego para que los niños aprendan el Padrenuestro, el cual consiste en lograr emparejar los versos de la oración que el Señor nos enseñó con la imagen que la representa y luego ordenarlas.

¡Imprime las cartas en cartulina, recorta y a jugar!

* * *

Oración en imágenes

Oración en palabras