por es.josemariaescriva.info | 23 Nov, 2009 | Despertar religioso Juegos

La corona de Adviento es parte de una larga tradición que se inició antes del cristianismo en el área geográfica que hoy día se corresponde con Alemania. Su significado original era el de ser un símbolo de esperanza para la primavera venidera.

En la época de la Edad Media, los cristianos adoptamos esta tradición como símbolo de Adviento, de preparación espiritual para la Navidad.

La corona de Adviento es uno de los símbolos más significativos que colocamos en nuestro hogar. Situada en las puertas de las casas, es una especie de bienvenida y a la vez de mensaje para todos aquellos que nos visitan:

«Bienvenidos, en este hogar ya está presente el espíritu de la Navidad…».

* * *

Cómo construir una corona de Adviento – Vídeo

* * *

Cómo construir una corona de Adviento: instrucciones

1. Preparar una base circular estable, hecha con papel de periódico recubierto de cinta.

2. Conseguir una guirnalda de pino de longitud igual o un poco mayor al perímetro de la base circular. Unir el pino y la base con alambre.

3. Fijar (con alambre) a dicha base la estructura donde se pegarán las velas. El material para hacer la estructura puede ser cartón o cualquier otro que sea lo suficientemente duro para que las velas estén estables.

4. Pegar las velas.

5. Ir colocando de manera simétrica y armónica las piñas, esferas, hojas…

6. Por último, colocar la cinta.

* * *

Fuente original: página web de san Josemaría Escrivá de Balaguer

por Guillermo Mirecki | 23 Nov, 2009 | Catequesis Testimonios

En la vida religiosa de mi familia, los tiempos litúrgicos eran un elemento esencial. Mi madre supo conciliar tradiciones ancestrales —tanto españolas como del norte de Europa, de donde provenía mi familia paterna—, para enseñarnos a todos sus hijos los rudimentos esenciales de la vida cristiana.

Para cada tiempo litúrgico se valía de algún elemento que pudiera reunir a todos, mayores y pequeños, y así compartir fe y oración en familia. El periodo más especial para los niños era, por supuesto, la Navidad; pero esta iba preludiada por las cuatro semanas de Adviento, en las que nuestra vida religiosa pivotaba en una tradición traída de Polonia: la corona de Adviento.

Todos los años se seguía el mismo «protocolo».

Durante la semana previa al primer domingo de Adviento mi madre iba sondeándonos a los hermanos para decidir con qué materiales íbamos a elaborar la corona; la mayoría de los años la hacíamos con ramas de abeto o de pino como base, pero en otros la montábamos con tomillo y romero verdes secados, o con pequeñas plantitas de hierbas que había que regar durante todo el mes, o con ramitas de acebo, etc. Siempre nos recordaba el significado del color verde de la base de la corona: la esperanza que todos los cristianos tenemos en ser salvados por el Niño que pronto ha de venir.

También decidíamos entre todos (aunque mi madre nos hacía más caso a los pequeñines en este asunto) los adornos que iba a llevar: casi siempre nos decidíamos por unas bolas de cristal transparente que había en casa, y que luego se colgaban en el árbol de Navidad, y flores de metal elaboradas con «platillas» de las pastillas de chocolate que mi madre había guardado con esa intención durante todo el año. El significado que ella daba a las bolas era fantástico: eran nuestras almas llenándose de esperanza durante el Adviento; y las flores de oro y plata representaban nuestras buenas acciones dedicadas al Señor, para que viniera «rápido».

En la sobremesa de la comida del último sábado anterior al Adviento, tras retirar el mantel, montábamos entre todos la corona, a la que se añadían cuatro velones, cada uno en una esquina: mi madre adornaba tres de ellos con un lazo de cinta morada en forma de cruz, y al cuarto le pinchaba un lazo rosa en forma de flor, mientras nos explicaba el significado del color morado, como símbolo de espera y penitencia, y del color rosa como expresión de alegría por el nacimiento del Niño Jesús.

La corona cambiaba las rutinas de la casa. Durante el Adviento mi familia siempre iba a la Santa Misa de la víspera del domingo: todos vestidos y arreglados acudíamos a nuestra parroquia en la tarde del sábado.

A la vuelta, mi madre tenía preparada una cena especial que empezaba siempre de la misma manera: la mesa adornada con la corona de Adviento en el centro, todos los comensales sentados esperando a mis padres, que siempre venían a la vez y se situaban cada uno en una de las cabeceras de la mesa. Mi padre solía poner en el tocadiscos de su despacho el Oratorio de Navidad de J. S. Bach y la música se oía a lo lejos.

Nos levantábamos todos y, tras hacer la Señal de la Cruz, mi madre leía en su viejo misal el Evangelio que habíamos oído en la Misa un rato antes. Después, en silencio y con cierta solemnidad, mi padre encendía con su mechero una de las velas: las moradas el primero, segundo y cuarto domingo de Adviento, y la rosa, el tercero —las velas se mantendrían encendidas durante todas las comidas de la semana, en las que la corona presidía la mesa: una vela la primera, dos la segunda, tres la tercera…— y comenzaba a rezar un padrenuestro, un avemaría y un gloria, al que respondíamos todos.

Todos nos sentábamos y la conversación siempre empezaba con las explicaciones de mi madre sobre el menú que íbamos a cenar: consomé de pollo y chuletillas de cordero: «este caldo esta hecho con el gallo que cantó cuando san Pedro negó a Nuestro Señor; lo he metido en la olla para que a nosotros no nos delate si, cuando hacemos mal, nos arrepentimos y vamos corriendo al cura a confesar»; y «el cordero que vanos a comer nos recuerda al Cordero que va a venir para salvarnos». Mi padre, durante la cena, iba comentando el sermón que habíamos oído en la Misa… no sé cómo lo hacía, pero esas noches eran especialmente sosegadas en una mesa con tantos comensales —mis padres y mis ocho hermanos—, cuando lo habitual era que estas reuniones fueran «tumultuosas».

Un quinto día la corona era la protagonista: la Nochebuena. Mi madre colocaba en el centro una vela con un lazo blanco: «el Niño Jesús ya está con nosotros», nos decía… Esa vela permanecía encendida toda la noche hasta la comida de Navidad. La corona de Adviento presidiría por última vez nuestra mesa, el día de más alegría del año: venían mis tíos, se cantaban villancicos y se hacían brindis en honor de Nuestro Señor.

Luego la corona se trasladaba a la entrada de la casa, sobre un aparador. Una última vez se encendía, ya solo con la vela de lazo blanco alumbrando: la Noche de Reyes, junto a una copita de coñac y turrón para los magos y un poco de hierva para los camellos; la vela haría la función de estrella y les indicaría a dónde dirigirse.

* * *

por CeF | 6 Nov, 2009 | Catequesis Magisterio

El papa Juan Pablo II, de cuya cercana beatificación nos felicitamos, era un magnífico catequista. En sus Audiencias de los miércoles en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano ofrecía lecciones magistrales, semana tras semana. De esos discursos, casi mejor «meditaciones», hemos escogido un grupo de cuatro que, entre el 28 de novienbre y el 20 de diciembre de 1978, su primer año de pontificado, dedicó al Adviento y su preparación:

* * *

por SS Juan Pablo II | 6 Nov, 2009 | Catequesis Magisterio

1. Si bien el tiempo litúrgico de Adviento no comienza hasta el domingo próximo, deseo empezar a hablaros hoy de este ciclo. Estamos yaz habituados al término “adviento”, sabemos qué significa: pero precisamente por el hecho de estar tan familiarizados con él, quizá no llegamos a captar toda la riqueza que encierra dicho concepto.

Adviento quiere decir “venida”. Por tanto, debemos preguntarnos: ¿Quién es el que viene?, y ¿para qué viene?

Enseguida encontramos la respuesta a esta pregunta. Hasta los niños saben que es Jesús quien viene para ellos y para todos los hombres. Viene una noche en Belén, nace en una gruta, que se utilizaba como establo para el ganado.

Esto lo saben los niños, lo saben también los hombres que participan de la alegría de los niños y parece que se hacen niños ellos también la noche de Navidad. Sin embargo, muchos son los interrogantes que se plantean. El hombre tiene el derecho e incluso el deber de preguntar para saber. Hay asimismo quienes dudan y parecen ajenos a la verdad que encierra la Navidad, aunque participen de su alegría.

Precisamente para esto disponemos del tiempo de Adviento, para que podamos penetrar en esta verdad esencial del cristianismo cada año de nuevo.

2. La verdad del cristianismo corresponde a dos realidades fundamentales que no podemos perder nunca de vista. Las dos están estrechamente relacionadas entre sí. Y justamente este vínculo íntimo, hasta el punto de que una realidad parece explicar la otra, es la nota característica del cristianismo. La primera realidad se llama “Dios”, y la segunda “el hombre”. El cristianismo brota de una relación particular entre Dios y el hombre. En los últimos tiempos —en especial durante el Concilio Vaticano II— se discutía mucho sobre si dicha relación es teocéntrica o antropocéntrica. Si seguimos considerando por separado los dos términos de la cuestión, jamás se obtendrá una respuesta satisfactoria a esta pregunta. De hecho el cristianismo es antropocéntrico precisamente porque es plenamente teocéntrico; y al mismo tiempo es teocéntrico gracias a su antropocentrismo singular.

Pero es cabalmente el misterio de la Encarnación el que explica por sí mismo esta relación. Y justamente por esto el cristianismo no es sólo una “religión de adviento”, sino el Adviento mismo. El cristianismo vive el misterio de la venida real de Dios hacia el hombre, y de esta realidad palpita y late constantemente. Esta es sencillamente la vida misma del cristianismo. Se trata de una realidad profunda y sencilla a un tiempo, que resulta cercana a la comprensión y sensibilidad de todos los hombres y, sobre todo, de quien sabe hacerse niño con ocasión de la noche de Navidad. No en vano dijo Jesús una vez: “Si no os volviereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mt 18, 3).

3. Para comprender hasta el fondo esta doble realidad de la que late y palpita el cristianismo, hay que remontarse hasta los comienzos mismos de la Revelación o, mejor, hasta los comienzos casi del pensamiento humano.

En los comienzos del pensar humano pueden darse concepciones diferentes; el pensar de cada individuo tiene la propia historia en su vida ya desde la infancia. Sin embargo, hablando del “comienzo” no nos proponemos tratar propiamente de la historia del pensamiento. En cambio, queremos hacer constancia de que en las bases mismas del pensar, en sus fuentes, se encuentran el concepto de “Dios” y el concepto de “hombre”. A veces están recubiertos del estrato de muchos otros conceptos distintos (sobre todo en la actual civilización, de “cosificación materialista” e incluso “tecnocrática”); pero ello no significa que aquellos conceptos no existen o no están en la base de nuestro pensar. Incluso el sistema ateo más elaborado sólo tiene sentido en el caso de que se presuponga que conoce el significado de la idea “Theos”, Dios. A este propósito la Constitución Pastoral del Vaticano II nos enseña con razón que muchas formas de ateísmo se derivan de que falta la relación adecuada con este concepto de Dios. Por ello, dichas formas son o, al menos pueden serlo, negaciones de algo o, más bien, de Algún otro que no corresponde al Dios verdadero.

4. El Adviento, en cuanto tiempo litúrgico del año eclesial, nos remonta a los comienzos de la Revelación. Y precisamente en los comienzos nos encontramos enseguida con la vinculación fundamental de estas dos realidades: Dios y el hombre.

Tomando el primer libro de la Sagrada Escritura, el Génesis, se comienza leyendo estas palabras: “Beresit bara: Al principio creó…”. Sigue luego el nombre de Dios que en este texto bíblico suena “Elohim”. Al principio creó, y el que creó es Dios. Estas tres palabras constituyen como el umbral de la Revelación. Al principio del libro del Génesis, no sólo con el nombre de “Elohim” se define a Dios; otros pasajes de este libro utilizan también el nombre de “Yavé”. Habla de Él aún más claramente el verbo “creó”. En efecto, este verbo revela a Dios, quién es Dios. Expresa su sustancia, no tanto en sí misma cuanto en relación con el mundo, o sea, con el conjunto de las criaturas sujetas a la ley del tiempo y del espacio. El complemento circunstancial “al principio”, señala a Dios como Aquel que existe antes de este principio, Aquel que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio, y que “crea”, es decir, que “da comienzo” a todo lo que no es Dios, lo que constituye el mundo visible e invisible (según el Génesis, el cielo y la tierra). En este contexto el verbo “creó” dice acerca de Dios, en primer lugar, que Él existe, que es, que Él es la plenitud del ser, que tal plenitud se manifiesta como Omnipotencia, y que esta Omnipotencia es a un tiempo Sabiduría y Amor. Esto es lo que nos dice de Dios la primera frase de la Sagrada Escritura. De este modo se forma en nuestro entendimiento el concepto de “Dios”, si nos queremos referir a los comienzos de la Revelación.

Sería significativo examinar la relación en que está el concepto “Dios”, tal y como lo encontramos en los comienzos de la Revelación, con el que encontramos en la base del pensar humano (incluso en el caso de la negación de Dios, es decir, del ateísmo). Pero hoy no nos proponemos desarrollar este tema.

5. En cambio, sí queremos hacer constar que en los comienzos de la Revelación —en el mismo libro del Génesis—, y ya en el primer capítulo, encontramos la verdad fundamental acerca del hombre que Dios (Elohim) crea a su “imagen y semejanza”. Leemos en él: “Díjose entonces Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza” (Gén 1, 26), y a continuación: “Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra” (Gén 1, 27).

Sobre el problema del hombre volveremos el miércoles próximo. Pero hoy debemos señalar esta relación particular entre Dios y su imagen, que es el hombre.

Esta relación ilumina las bases mismas del cristianismo. Nos permite además dar una respuesta fundamental a dos preguntas: primera, ¿qué significa el Adviento?; y segunda, ¿por qué precisamente el Adviento forma parte de la sustancia misma del cristianismo?

Estas preguntas las dejo a vuestra reflexión. Volveremos sobre ellas en nuestras meditaciones futuras y más de una vez. La realidad del Adviento está llena de la más profunda verdad sobre Dios y sobre el hombre.

Roma, 29 de noviembre de 1978

por SS Juan Pablo II | 6 Nov, 2009 | Catequesis Magisterio

1. Nuestro encuentro de hoy nos brinda ocasión para la cuarta y última meditación sobre el Adviento.

El Señor está cerca, nos lo recuerda cada día la liturgia del Adviento. Esta cercanía del Señor la sentimos todos: tanto nosotros, sacerdotes, rezando cada día las maravillosas «antífonas mayores» del Adviento, como todos los cristianos que tratan de preparar el corazón y la conciencia para su venida. Sé que en este período los confesionarios de las iglesias de mi patria, Polonia, están asediados (no menos que en Cuaresma). Pienso que ocurra también así en Italia y dondequiera que un profundo espíritu de fe hace sentir la necesidad de abrir el alma al Señor que está para venir. La alegría mayor de esta espera del Adviento es la que viven los niños. Recuerdo que precisamente ellos iban deprisa, muy contentos, a las parroquias de mi patria para las misas de la aurora (llamadas «Rorate. . . » por la palabra con que se abre la liturgia: Rorate coeli, «gotead, cielos, desde arriba» (Is 45, 8). Ellos contaban día tras día los «peldaños» que todavía quedaban en la «escalera celeste» por la que Jesús bajaría a la tierra, para poderlo encontrar en la Nochebuena sobre el pesebre de Belén.

¡El Señor está cerca!

El pecado

2. Hace ya una semana hablábamos de este acercarse del Señor. Efectivamente, este era el tercer tema de las reflexiones del miércoles, elegidas para el Adviento de este año. Hemos meditado sucesivamente, trasladándonos a los orígenes mismos de la humanidad, es decir, al libro del Génesis, las verdades fundamentales del Adviento. Dios que crea (Elohim) y en esta creación se revela simultáneamente a Sí mismo; el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, «refleja» a Dios en el mundo visible creado. Estos son los temas primeros y fundamentales de nuestras meditaciones durante el Adviento. Después, el tercer tema puede resumirse brevemente en la palabra: «gracia», «Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad» (1 Tim 2, 4). Dios quiere que el hombre se haga partícipe de su verdad, de su amor, de su misterio, para que pueda participar en la vida del mismo Dios. «E1 árbol de la vida» simboliza esta realidad ya desde las primeras páginas de la Sagrada Escritura Pero en estas mismas páginas nos encontramos también con otro árbol: el libro del Génesis lo llama «el árbol de la ciencia del bien y del mal» (Gén 2, 17). Para que el hombre pueda comer el fruto del árbol de la vida, no debe tocar el fruto del árbol «de la ciencia del bien y del mal». Esta expresión puede sonar a leyenda arcaica. Pero profundizando más en «la realidad del hombre», como nos es dado entenderla en su historia terrena —tal como a cada uno nos habla de ella nuestra experiencia humana interior y nuestra conciencia moral—, nos damos cuenta mejor de que no podemos permanecer indiferentes, moviendo los hombros antes estas imágenes bíblicas primitivas. ¡Cuánta carga de verdad existencial contienen acerca del hombre! Verdad que cada uno de nosotros siente como propia. Ovidio, el antiguo poeta romano, pagano, ¿acaso no ha dicho de manera explícita: Video meliora proboque, deteriora sequor: «Veo lo que es mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor» (Metamorfosis VII 20). Sus palabras no distan mucho de las que más tarde escribió San Pablo: «No sé lo que hago; pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago» (Rom 7, 15). El hombre mismo, después del pecado original, está entre «el bien y el mal».

«La realidad del hombre» —la más profunda «realidad del hombre»— parece desenvolverse continuamente entre lo que desde el principio ha sido definido como el «árbol de la vida» y «el árbol de la ciencia del bien y del mal». Por esto, en nuestras meditaciones sobre el Adviento, que miran a las leyes fundamentales, a las realidades esenciales, no se puede excluir otro tema: esto es, el que se expresa con la palabra: pecado.

La dimensión ética de la vida humana

3. Pecado. El catecismo nos dice, de manera sencilla y fácil de recordar, que es la transgresión del mandamiento de Dios. Indudablemente el pecado es la transgresión de un principio moral, violación de una «norma» —y sobre esto todos están de acuerdo, aun los que no quieren oír hablar de «los mandamientos de Dios»—. También ellos están concordes en admitir que las principales normas morales, los más elementales principios de conducta, sin los cuales no es posible la vida y la convivencia entre los hombres, son precisamente los que nosotros conocemos como «mandamientos de Dios» (en particular, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo). La vida del hombre, la convivencia entre los hombres, se desarrolla en una dimensión ética, y esta es su característica esencial, y es también la dimensión esencial de la cultura humana.

Querría, sin embargo, que hoy nos centráramos sobre aquel «primer pecado» que —a pesar de cuanto se piensa comúnmente— está descrito con tanta precisión en el libro del Génesis, que demuestra toda la profundidad de la «realidad del hombre» encerrada en él. Este pecado «nace» al mismo tiempo «del exterior», es decir, de la tentación, y «de dentro». La tentación se expresa con la siguientes palabras del tentador: «Sabe Dios que el día en que de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal» (Gén 3, 5). El contenido de la tentación toca lo que el mismo Creador ha plasmado en el hombre —porque, de hecho, ha sido creado a «semejanza de Dios», que quiere decir «igual que Dios»—. Toca también al anhelo de conocer que hay en el hombre y al anhelo de dignidad. Solo que lo uno y lo otro se falsifica de tal manera, que tanto el anhelo de conocer como el de dignidad —es decir, la semejanza con Dios—, en el hecho de la tentación, son utilizados para contraponer al hombre con Dios. El tentador coloca al hombre contra Dios, sugiriéndole que Dios es su adversario, el cual intenta mantener al hombre en el estado de «ignorancia»; que pretende «limitarlo» para subyugarlo. El tentador dice: «No, no moriréis; es que sabe Dios que el día en que de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal» (según la antigua versión: «seréis como Dios» (Gén 3, 4 5).

Es preciso meditar, más de una vez esta descripción «arcaica». No sé si aun en la Sagrada Escritura se pueden encontrar otros muchos pasajes en los que se describa la realidad del pecado no solo en su forma de origen, sino también en su esencia, esto es, donde se presente la realidad del pecado en dimensiones tan plenas y profundas, demostrando cómo el hombre haya utilizado contra Dios precisamente lo que en él había de Dios, lo que debía servir para acercarlo a Dios.

Viene el Señor

4. ¿Por qué hablamos hoy de todo esto? Para comprender mejor el Adviento. Adviento quiere decir Dios que viene, porque quiere que «todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad» (1 Tim 2, 4). Viene porque ha creado al mundo y al hombre por amor, y con él ha establecido el orden de la gracia. Pero viene «por causa del pecado», viene «a pesar del pecado», viene para quitar el pecado.

Por eso no nos extrañamos de que, en la noche de Navidad, no encuentre sitio en las casas de Belén y deba nacer en un establo (en la cueva que servía de refugio a los animales).

Pero lo más importante es el hecho de que Él viene.

El Adviento de cada año nos recuerda que la gracia, es decir, la voluntad de Dios para salvar al hombre, es más poderosa que el pecado.

Roma, 20 de diciembre de 1978

por SS Juan Pablo II | 6 Nov, 2009 | Catequesis Magisterio

Vivir de la Iglesia

1. Por tercera vez ya en estos encuentros nuestros del miércoles vuelvo a tocar el tema del Adviento siguiendo el ritmo de la liturgia que nos introduce en la vida de la Iglesia del modo más sencillo y, a la vez, más profundo. El Concilio Vaticano II, que nos ha dado una doctrina rica y universal sobre la Iglesia, atrajo nuestra atención también hacia la liturgia. A través de esta no solo conocemos qué es la Iglesia, sino que experimentamos día a día de qué vive. También nosotros vivimos de ella, pues somos la Iglesia: «La liturgia. . . contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Es característico de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina» (Sacrosanctum Concilium, 2).

La liturgia del Adviento

La Iglesia ahora está viviendo el Adviento, y por ello nuestros encuentros del miércoles se centran en este período litúrgico. Adviento significa «venida». Para penetrar en la realidad del Adviento, hasta ahora hemos procurado mirar en dirección de quién es el que viene y para quién viene. Hemos hablado, por lo tanto, de un Dios que al crear el mundo se revela a Sí mismo: un Dios Creador. Y el miércoles pasado hablamos del hombre. Hoy seguiremos adelante para hallar respuesta más completa a la pregunta: ¿por qué el «Adviento»?, ¿por qué viene Dios?, ¿por qué quiere venir hasta el hombre?

La liturgia del Adviento se funda principalmente en textos de los profetas del Antiguo Testamento. En ella habla casi todos los días el profeta Isaías. En la historia del Pueblo de Dios de la Antigua Alianza, él era un «intérprete» particular de la promesa que este pueblo había recibido de Dios hacía tiempo en la persona del fundador de su estirpe: Abraham. Como todos los demás profetas, y quizá más que todos, Isaías reforzaba en sus contemporáneos la fe en las promesas de Dios confirmadas por la alianza al pie del monte Sinaí. Inculcaba sobre todo la perseverancia en la expectación y la fidelidad: «Pueblo de Sión, el Señor vendrá a salvar a los pueblos y hará oír su voz majestuosa para dar gozo a vuestro corazón» (cf. Is 30, 19. 30).

Cuando Cristo estaba en el mundo aludió una y otra vez a las palabras de Isaías. Decía claramente: «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír» (Lc 4, 21).

Los primeros capítulos del libro del Génesis

2. La liturgia del Adviento es de carácter histórico. La expectación de la venida del Ungido (Mesías) fue un proceso histórico. De hecho impregnó toda la historia de Israel, que fue elegido precisamente para preparar la venida del Salvador.

Pero en cierto modo nuestras consideraciones van más allá de la liturgia diaria del Adviento. Volvamos, pues, a la pregunta fundamental: ¿Por qué viene Dios» ¿Por qué quiere venir al hombre, a la humanidad? Busquemos respuestas adecuadas a estas preguntas; y busquémoslas en los orígenes mismos, es decir, antes de que comenzara la historia del pueblo elegido. Este año enfocamos la atención hacia los capítulos primeros del libro del Génesis. E1 adviento «histórico» no sería inteligible sin la lectura cuidadosa y el análisis de esos capítulos.

Por lo tanto, buscando una respuesta a la pregunta ¿«por qué» el Adviento?, debemos volver a leer otra vez atentamente toda la descripción de la creación del mundo, y en particular de la creación del hombre. Es significativo (y ya he tenido ocasión de aludir a ello) cómo cada uno de los días de la creación termina comprobando: «vio Dios ser bueno»; y después de la creación del hombre: «…vio ser muy bueno». Como ya dije la semana pasada, esta comprobación se enlaza con la bendición de la creación, y sobre todo con la bendición explícita del hombre.

En toda esta descripción está ante nosotros un Dios que se complace en la verdad y en el bien, según la expresión de San Pablo (cf. 1 Cor 13, 6). Allí donde está la alegría que brota del bien, allí está el amor. Y solo donde hay amor existe la alegría que procede del bien. El libro del Génesis, desde los primeros capítulos, nos revela a Dios, que es amor (si bien esta expresión la utilizará San Juan mucho más tarde). Es amor porque goza con el bien. Por consiguiente, la creación es a la vez donación auténtica: donde hay amor, hay don.

El libro del Génesis señala el comienzo de la existencia del mundo y del hombre. Al interpretarla, debemos ciertamente construir, como lo ha hecho Santo Tomás de Aquino, una consiguiente filosofía del ser, filosofía en la que quedará expresado el orden mismo de la existencia Sin embargo, el libro del Génesis habla de la creación como don. Al crear el mundo visible, Dios es el donante, y el hombre es el que recibe el don. Es aquel para quien Dios crea el mundo visible, aquel a quien Dios introduce desde los comienzos no solo en el orden de la existencia, sino también en el orden de la donación. El hecho de que el hombre es «imagen y semejanza» de Dios significa, entre otras cosas, que es capaz de recibir el don, que es sensible a este don y que es capaz de corresponder a él. Por esto precisamente establece Dios desde el principio con el hombre y solo con él la alianza. El libro del Génesis nos revela no solo el orden natural de la existencia, sino también, a la vez y desde el principio, el orden sobrenatural de la gracia. De la gracia podemos hablar solo si admitimos la realidad del don. Recordemos el catecismo: la gracia es el don sobrenatural de Dios por el que llegamos a ser hijos de Dios y herederos del cielo.

Dios Salvador

3. Qué relación tiene todo esto con el Adviento, podemos preguntarnos con razón. Contesto: El Adviento se delineó por vez primera en el horizonte de la historia del hombre cuando Dios se reveló a Sí mismo como Aquel que se complace en el bien, que ama y da. En este don al hombre, Dios no se limitó a «darle» el mundo visible —esto está claro desde el principio—, sino que al dar al hombre el mundo visible, Dios quiere darse también a Sí mismo, tal como el hombre es capaz de darse, tal como «se da a sí mismo» a otro hombre: de persona a persona; es decir, darse a Sí mismo a él, admitiéndolo a la participación en sus misterios o, mejor aún, a la participación en su vida. Esto se lleva a efecto de modo palpable en las relaciones entre familiares: marido, mujer, padres, hijos. He aquí por qué los profetas se refieren muy a menudo a tales relaciones para mostrar la imagen verdadera de Dios.

El orden de la gracia es posible solo «en el mundo de las personas». Y se refiere al don que tiende siempre a la formación y comunión de las personas; de hecho, el libro del Génesis nos presenta tal donación. En él, la forma de esta «comunión de las personas» está delineada ya desde el principio. El hombre está llamado a la familiaridad con Dios, a la intimidad y amistad con Él. Dios quiere estar cercano a él. Quiere hacerle partícipe de sus designios. Quiere hacerle partícipe de su vida. Quiere hacerle feliz con su misma felicidad (con su mismo Ser).

Para todo ello es necesaria la Venida de Dios y la expectación del hombre: la disponibilidad del hombre.

Sabemos que el primer hombre, que disfrutaba de la inocencia original y de una particular cercanía de su Creador, no mostró tal disponibilidad. La primera alianza de Dios con el hombre quedó interrumpida, pero nunca cesó de parte de Dios la voluntad de salvar al hombre. No se quebrantó el orden de la gracia, y por eso el Adviento dura siempre.

La realidad del Adviento está expresada, entre otras, en las palabras siguientes de San Pablo: «Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad» (1 Tim 2, 4).

Este «Dios quiere» es justamente el Adviento y se encuentra en la base de todo adviento.

Roma, 13 de diciembre de 1978

por SS Juan Pablo II | 6 Nov, 2009 | Catequesis Magisterio

El significado del Adviento

1. Para penetrar en la plenitud bíblica y litúrgica del significado del Adviento, es necesario seguir dos direcciones. Hay que «remontarse» a los comienzos, y al mismo tiempo «descender» en profundidad. Lo hicimos ya por vez primera el miércoles pasado, escogiendo como tema de nuestra meditación las primeras palabras del libro del Génesis: «Al principio creó Dios» (Beresit bara Elohim). Al final del tema desarrollado la semana pasada, hemos puesto de relieve, entre otras cosas, que para entender el Adviento en todo su significado hay que entrar también en el tema del «hombre». El significado pleno del Adviento brota de la reflexión sobre la realidad de Dios que crea y, al crear, se revela a Sí mismo (esta es la revelación primera y fundamental, y también la verdad primera y fundamental de nuestro Credo). Pero, al mismo tiempo, el significado pleno del Adviento aflora de la reflexión profunda sobre la realidad del hombre.

A esta segunda realidad que es el hombre nos asomaremos un poco más durante la meditación de hoy.

Imagen y semejanza de Dios

2. Hace una semana nos detuvimos en las palabras del libro del Génesis con las que se define al hombre como «imagen y semejanza de Dios». Es necesario reflexionar con mayor intensidad sobre los textos que hablan de esto. Pertenecen al primer capítulo del libro del Génesis, que presenta la descripción de la creación del mundo en el transcurso de siete días. La descripción de la creación del hombre, el sexto día, se diferencia un poco de las descripciones precedentes. En estas descripciones somos testigos solo del acto de crear expresado con estas palabras: «Dijo Dios —hágase—»…; en cambio, aquí, el autor inspirado quiere poner en evidencia primeramente la intención y el designio del Creador (del Dios Elohim); así leemos: «Díjose entonces Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza» (Gén 1, 26). Como si el Creador entrase en sí mismo; como si, al crear, no solo llamase de la nada a la existencia con la palabra: «hágase», sino como si de forma particular sacase al hombre del misterio de su propio Ser. Y se comprende, pues no se trata solo del existir, sino de la imagen. La imagen debe «reflejar», debe como reproducir en cierto modo «la sustancia» de su Modelo. El Creador dice además «a nuestra semejanza». Es obvio que no se debe entender como un «retrato», sino como un ser vivo que vive una vida semejante a la de Dios.

Solo después de estas palabras que dan fe, por así decirlo, del designio de Dios Creador, la Biblia habla del acto mismo de la creación del hombre: «Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra» (Gén 1, 27).

Esta descripción se completa con la bendición. Por lo tanto, constan aquí el designio, el acto mismo de la creación y la bendición:

«Y los bendijo Dios diciéndoles: Procread y multiplicaos, y henchid la tierra; sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra» (Gén 1, 28).

Las últimas palabras de la descripción: «Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho» (Gén 1, 31) parecen el eco de esta bendición.

El primer capítulo del Génesis

3. Hay certeza de que el texto del Génesis es de los más antiguos: según los estudiosos de la Biblia, fue escrito hacia el siglo IX antes de Cristo. Dicho texto contiene la verdad fundamental de nuestra fe, el primer artículo del Credo apostólico. La parte del texto que presenta la creación del hombre es estupenda dentro de su sencillez y su profundidad a un tiempo. Las afirmaciones que contiene se corresponden con nuestra experiencia y nuestro conocimiento del hombre. Está claro para todos, sin distinción de ideologías sobre la concepción del mundo, que el hombre, si bien pertenece al mundo visible, a la naturaleza, se diferencia de algún modo de esta misma naturaleza. En efecto, el mundo visible existe «para él», y él «ejerce dominio» sobre aquel; aunque esté «condicionado» de varias maneras por la naturaleza, el hombre la «domina». La domina bien seguro de lo que es, de sus capacidades y facultades de orden espiritual que lo diferencian del mundo natural. Son estas facultades precisamente las que constituyen al hombre. Sobre este punto el libro del Génesis es extraordinariamente preciso. Al definir al hombre como «imagen de Dios», pone en evidencia aquello por lo que el hombre es hombre; aquello por lo que es un ser distinto de todas las demás criaturas del mundo visible.

Son conocidos los muchos intentos que la ciencia ha hecho —y sigue haciendo— en los diferentes campos, para demostrar los vínculos del hombre con el mundo natural y su dependencia de él, a fin de inserirlo en la historia de la evolución de las distintas especies. Respetando, ciertamente, tales investigaciones, no podemos limitarnos a ellas. Si analizamos al hombre en lo más profundo de su ser, vemos que se diferencia del mundo de la naturaleza más de lo que a él se parece. En esta dirección caminan también la antropología y la filosofía cuando tratan de analizar y comprender la inteligencia, la libertad, la conciencia y la espiritualidad del hombre. El libro del Génesis parece que sale al encuentro de todas estas experiencias de la ciencia y, hablando del hombre en cuanto «imagen de Dios», da a entender que la respuesta al misterio de su humanidad no se encuentra por el camino de la semejanza con el mundo de la naturaleza. El hombre se asemeja más a Dios que a la naturaleza. En este sentido, el salmo 82, 6 dice: «Sois dioses», palabras que luego repetirá Jesús (cf. Jn 10, 34).

Reflexionando sobre sí mismo

4. Esta afirmación es audaz. Hay que tener fe para aceptarla. Aunque es cierto que la razón libre de prejuicios no se opone a tal verdad sobre el hombre; al contrario, ve en ella un complemento de lo que resulta del análisis de la realidad humana y, sobre todo, del espíritu humano.

Es muy significativo que el mismo libro del Génesis, en la amplia descripción de la creación del hombre, ya obliga a este —al primer creado, Adán— a hacer un análisis parecido. Lo que os vamos a leer puede «escandalizar» a alguno por el modo arcaico de expresión; pero al mismo tiempo es imposible no sorprenderse ante la actualidad de aquella narración cuando se tiene en cuenta el meollo del problema.

He aquí el texto:

«Modeló Yavé Dios al hombre de la arcilla y le inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así el hombre ser animado. Plantó luego Yavé Dios un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre a quien formara. Hizo Yavé Dios brotar en él de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar, y en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía del Edén un río que regaba el jardín y de allí se partía en cuatro brazos…

»Tomó, pues, Yavé Dios al hombre, y le puso en el jardín de Edén para que lo cultivase y guardase… Y se dijo Yavé Dios: `No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda proporcionada a él». Y Yavé Dios trajo ante el hombre todos cuantos animales del campo y cuantas aves del cielo formó de la tierra, para que viese cómo los llamaría, y fuese el nombre de todos los vivientes el que él les diera. Y dio el hombre nombre a todos los ganados y a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo; pero entre todos ellos no había para el hombre ayuda semejante a él» (Gén 2, 7 20).

¿De qué somos testigos? De esto: el primer «hombre» realiza el acto primero y fundamental de conocimiento del mundo. Al mismo tiempo, este acto le permite conocerse y distinguirse a sí mismo, «el hombre», de todas las otras criaturas y sobre todo de quienes en cuanto «seres vivos» —dotados de vida vegetativa y sensitiva— muestran proporcionalmente mayor semejanza con él, «con el hombre», dotado también de vida vegetativa y sensitiva Se podría decir que el primer hombre hace lo que de costumbre realiza el hombre de todos los tiempos, es decir, reflexiona sobre su propio ser y se pregunta quién es él.

Resultado de dicho proceso cognoscitivo es la comprobación de la diferencia fundamental y esencial. Soy diferente. Soy más «diferente» que «semejante». La descripción bíblica termina diciendo: «No había para el hombre ayuda semejante a él» (Gén 2, 20).

El misterio del Adviento

5. ¿Por qué hablamos hoy de todo esto? Lo hacemos para comprender mejor el misterio del Adviento, para comprenderlo desde los cimientos, y poder penetrar así con mayor profundidad en nuestro cristianismo.

El Adviento significa «la Venida».

Si Dios «viene» al hombre, lo hace porque en su ser humano ha puesto una «dimensión de espera» por cuyo medio el hombre puede «acoger» a Dios, es capaz de hacerlo.

Ya el libro del Génesis, y sobre todo este capítulo, lo explica cuando al hablar del hombre afirma que Dios lo «creó. . . a su imagen» (Gén 1, 27).

Roma, 6 de diciembre de 1978

por SS. Benedicto XVI | 6 Nov, 2009 | Catequesis Magisterio

El Adviento y la Navidad han experimentado un incremento de su aspecto externo y festivo profano tal que en el seno de la Iglesia surge de la fe misma una aspiración a un Adviento auténtico: la insuficiencia de ese ánimo festivo por sí solo se deja sentir, y el objetivo de nuestras aspiraciones es el núcleo del acontecimiento, ese alimento del espíritu fuerte y consistente del que nos queda un reflejo en las palabras piadosas con que nos felicitamos las pascuas. ¿Cuál es ese núcleo de la vivencia del Adviento?

Podemos tomar como punto de partida la palabra «Adviento»; este término no significa «espera», como podría suponerse, sino que es la traducción de la palabra griega parusía, que significa «presencia», o mejor dicho, «llegada», es decir, presencia comenzada. En la antigüedad se usaba para designar la presencia de un rey o señor, o también del dios al que se rinde culto y que regala a sus fieles el tiempo de su parusía. Es decir, que el Adviento significa la presencia comenzada de Dios mismo.

Por eso nos recuerda dos cosas: primero, que la presencia de Dios en el mundo ya ha comenzado, y que él ya está presente de una manera oculta; en segundo lugar, que esa presencia de Dios acaba de comenzar, aún no es total, sino que esta proceso de crecimiento y maduración. Su presencia ya ha comenzado, y somos nosotros, los creyentes, quienes, por su voluntad, hemos de hacerlo presente en el mundo. Es por medio de nuestra fe, esperanza y amor como él quiere hacer brillar la luz continuamente en la noche del mundo. De modo que las luces que encendamos en las noches oscuras de este invierno serán a la vez consuelo y advertencia: certeza consoladora de que «la luz del mundo» se ha encendido ya en la noche oscura de Belén y ha cambiado la noche del pecado humano en la noche santa del perdón divino; por otra parte, la conciencia de que esta luz solamente puede —y solamente quiere— seguir brillando si es sostenida por aquellos que, por ser cristianos, continúan a través de los tiempos la obra de Cristo. La luz de Cristo quiere iluminar la noche del mundo a través de la luz que somos nosotros; su presencia ya iniciada ha de seguir creciendo por medio de nosotros. Cuando en la noche santa suene una y otra vez el himno Hodie Christus natus est, debemos recordar que el inicio que se produjo en Belén ha de ser en nosotros inicio permanente, que aquella noche santa es nuevamente un «hoy» cada vez que un hombre permite que la luz del bien haga desaparecer en él las tinieblas del egoísmo (. . . ) el niño Dios nace allí donde se obra por inspiración del amor del Señor, donde se hace algo más que intercambiar regalos.

Adviento significa presencia de Dios ya comenzada, pero también tan solo comenzada. Esto implica que el cristiano no mira solamente a lo que ya ha sido y ya ha pasado, sino también a lo que está por venir. En medio de todas las desgracias del mundo tiene la certeza de que la simiente de luz sigue creciendo oculta, hasta que un día el bien triunfará definitivamente y todo le estará sometido: el día que Cristo vuelva. Sabe que la presencia de Dios, que acaba de comenzar, será un día presencia total. Y esta certeza le hace libre, le presta un apoyo definitivo (. . . )».

Alegraos en el Señor

(. . . ) «Alegraos, una vez más os lo digo: alegraos». La alegría es fundamental en el cristianismo, que es por esencia evangelium, buena nueva. Y sin embargo es ahí donde el mundo se equivoca, y sale de la Iglesia en nombre de la alegría, pretendiendo que el cristianismo se la arrebata al hombre con todos sus preceptos y prohibiciones. Ciertamente, la alegría de Cristo no es tan fácil de ver como el placer banal que nace de cualquier diversión. Pero sería falso traducir las palabras: «Alegraos en el Señor» por estas otras: «Alegraos, pero en el Señor», como si en la segunda frase se quisiera recortar lo afirmado en la primera. Significa sencillamente «alegraos en el Señor», ya que el apóstol evidentemente cree que toda verdadera alegría está en el Señor, y que fuera de él no puede haber ninguna. Y de hecho es verdad que toda alegría que se da fuera de él o contra él no satisface, sino que, al contrario, arrastra al hombre a un remolino del que no puede estar verdaderamente contento. Por eso aquí se nos hace saber que la verdadera alegría no llega hasta que no la trae Cristo, y que de lo que se trata en nuestra vida es de aprender a ver y comprender a Cristo, el Dios de la gracia, la luz y la alegría del mundo. Pues nuestra alegría no será auténtica hasta que deje de apoyarse en cosas que pueden sernos arrebatadas y destruidas, y se fundamente en la más íntima profundidad de nuestra existencia, imposible de sernos arrebatada por fuerza alguna del mundo. Y toda pérdida externa debería hacernos avanzar un paso hacia esa intimidad y hacernos más maduros para nuestra vida auténtica.

Así se echa de ver que los dos cuadros laterales del tríptico de Adviento, Juan y María, apuntan al centro, a Cristo, desde el que son comprensibles. Celebrar el Adviento significa, dicho una vez más, despertar a la vida la presencia de Dios oculta en nosotros. Juan y María nos enseñan a hacerlo. Para ello hay que andar un camino de conversión, de alejamiento de lo visible y acercamiento a lo invisible. Andando ese camino somos capaces de ver la maravilla de la gracia y aprendemos que no hay alegría más luminosa para el hombre y para el mundo que la de la gracia, que ha aparecido en Cristo. El mundo no es un conjunto de penas y dolores, toda la angustia que exista en el mundo está amparada por una misericordia amorosa, está dominada y superada por la benevolencia, el perdón y la salvación de Dios. Quien celebre así el Adviento podrá hablar con derecho de la Navidad feliz bienaventurada y llena de gracia. Y conocerá cómo la verdad contenida en la felicitación navideña es algo mucho mayor que ese sentimiento romántico de los que la celebran como una especie de diversión de carnaval.

Estar preparados. . .

En el capitulo 13 que Pablo escribió a los cristianos en Roma, dice el Apóstol lo siguiente: «La noche va muy avanzada y se acerca ya el día. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos decentemente y como de día, no viviendo en comilonas y borracheras, ni en amancebamientos y libertinajes, ni en querellas y envidias, antes vestíos del Señor Jesucristo…» Según eso, Adviento significa ponerse en pie, despertar, sacudirse del sueño. ¿Qué quiere decir Pablo? Con términos como «comilonas, borracheras, amancebamientos y querellas» ha expresado claramente lo que entiende por «noche». Las comilonas nocturnas, con todos sus acompañamientos, son para él la expresión de lo que significa la noche y el sueño del hombre. Esos banquetes se convierten para San Pablo en imagen del mundo pagano en general que, viviendo de espaldas a la verdadera vocación humana, se hunde en lo material, permanece en la oscuridad sin verdad, duerme a pesar del ruido y del ajetreo. La comilona nocturna aparece como imagen de un mundo malogrado. ¿No debemos reconocer con espanto cuan frecuentemente describe Pablo de ese modo nuestro paganizado presente? Despertarse del sueño significa sublevarse contra el conformismo del mundo y de nuestra época, sacudirnos, con valor para la virtud v la fe, sueño que nos invita a desentendernos a nuestra vocación y nuestras mejor posibilidades. Tal vez las canciones del Adviento, que oímos de nuevo esta semana se tornen señales luminosas para nosotros que nos muestra el camino y nos permiten reconocer que hay una promesa más grande que la el dinero, el poder y el placer. Estar despiertos para Dios y para los demás hombres: he ahí el tipo de vigilancia a la que se refiere el Adviento, la vigilancia que descubre la luz y proporciona más claridad al mundo.

Juan el Bautista y María

Juan el Bautista y María son los dos grandes prototipos de la existencia propia del Adviento. Por eso, dominan la liturgia de ese período. ¡Fijémonos primero en Juan el Bautista! Está ante nosotros exigiendo y actuando, ejerciendo, pues, ejemplarmente la tarea masculina. Él es el que llama con todo rigor a la metanoia, a transformar nuestro modo de pensar. Quien quiera ser cristiano debe «cambiar» continuamente sus pensamientos. Nuestro punto de vista natural es, desde luego, querer afirmarnos siempre a nosotros mismos, pagar con la misma moneda, ponernos siempre en el centro. Quien quiera encontrar a Dios tiene que convertirse interiormente una y otra vez, caminar en la dirección opuesta. Todo ello se ha de extender también a nuestro modo de comprender la vida en su conjunto. Día tras día nos topamos con el mundo de lo visible. Tan violentamente penetra en nosotros a través de carteles, la radio, el tráfico y demás fenómenos de la vida diaria, que somos inducidos a pensar que solo existe él. Sin embargo, lo invisible es, en verdad, más excelso y posee más valor que todo lo visible. Una sola alma es, según la soberbia expresión de Pascal, más valiosa que el universo visible. Mas para percibirlo de forma vida es preciso convertirse, transformarse interiormente, vencer la ilusión de lo visible y hacerse sensible, afinar el oído y el espíritu para percibir lo invisible. Aceptar esta realidad es más importante que todo lo que, día tras día, se abalanza violentamente sobre nosotros. Metanoeite: dad una nueva dirección a vuestra mente, disponedla para percibir la presencia de Dios en el mundo, cambiad vuestro modo de pensar, considerar que Dios se hará presente en el mundo en vosotros y por vosotros. Ni siquiera Juan el Bautista se eximió del difícil acontecimiento de transformar su pensamiento, del deber de convertirse. ¡Cuán cierto es que este es también el destino del sacerdote y de cada cristiano que anuncia a Cristo, al que conocemos y no conocemos!

Encuentra, 17 de diciembre de 2003.

por CeF | 6 Nov, 2009 | Catequesis Liturgia

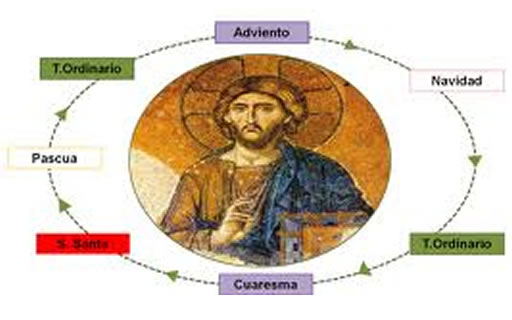

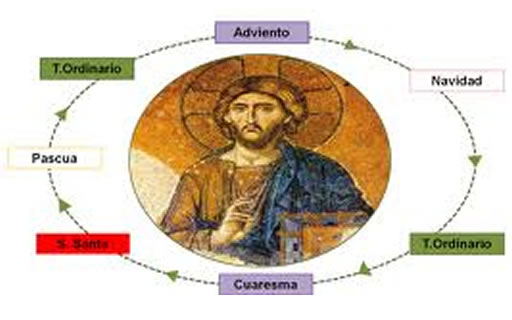

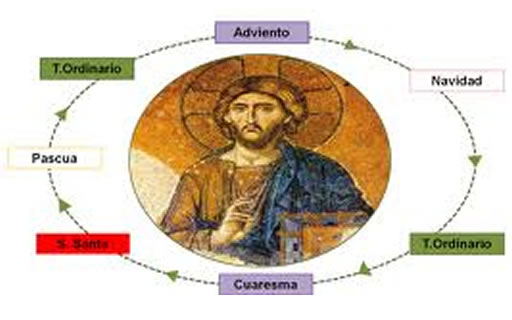

Es conveniente, no solo para los sacerdotes, sino para todos los fieles, conocer la estructura del Calendario litúrgico anual, donde aparecen las referencias específicas del ciclo litúrgico, días de precepto, fiestas especiales, etc.

Es conveniente, no solo para los sacerdotes, sino para todos los fieles, conocer la estructura del Calendario litúrgico anual, donde aparecen las referencias específicas del ciclo litúrgico, días de precepto, fiestas especiales, etc.

Puede ayudar a los padres a diseñar un programa catequético, referido al calendario litúrgico anual, para sus hijos: las lecturas de la misa diaria, las festas y solemnidades, etc.

* * *

(más…)