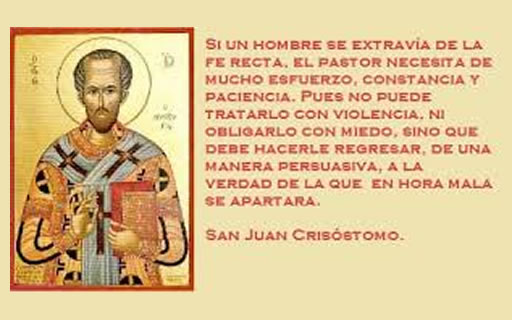

por Santo Padre emérito Benedicto XVI | 11 Sep, 2011 | Catequesis Magisterio

Primera catequesis del Santo Padre emérito Benedicto XVI sobre san Juan Crisóstomo

Queridos hermanos y hermanas:

Este año [2007] se cumple el decimosexto centenario de la muerte de san Juan Crisóstomo (407-2007). Podría decirse que Juan de Antioquía, llamado Crisóstomo, o sea, «boca de oro» por su elocuencia, sigue vivo hoy, entre otras razones, por sus obras. Un copista anónimo dejó escrito que estas «atraviesan todo el orbe como rayos fulminantes». Sus escritos nos permiten también a nosotros, como a los fieles de su tiempo, que en varias ocasiones se vieron privados de él a causa de sus destierros, vivir con sus libros, a pesar de su ausencia. Es lo que él mismo sugería en una carta desde el destierro (cf. A Olimpia, Carta 8, 45).

Nacido en torno al año 349 en Antioquía de Siria (actualmente Antakya, en el sur de Turquía), desempeñó allí su ministerio presbiteral durante cerca de once años, hasta el año 397, cuando, nombrado obispo de Constantinopla, ejerció en la capital del Imperio el ministerio episcopal antes de los dos destierros, que se sucedieron a breve distancia uno del otro, entre los años 403 y 407. Hoy nos limitamos a considerar los años antioquenos de san Juan Crisóstomo.

Huérfano de padre en tierna edad, vivió con su madre, Antusa, que le transmitió una exquisita sensibilidad humana y una profunda fe cristiana. Después de los estudios primarios y superiores, coronados por los cursos de filosofía y de retórica, tuvo como maestro a Libanio, pagano, el más célebre retórico de su tiempo. En su escuela, san Juan se convirtió en el mayor orador de la antigüedad griega tardía.

Bautizado en el año 368 y formado en la vida eclesiástica por el obispo Melecio, fue por él instituido lector en el año 371. Este hecho marcó la entrada oficial de Crisóstomo en la carrera eclesiástica. Del año 367 al 372, frecuentó el Asceterio, una especie de seminario de Antioquía, junto a un grupo de jóvenes, algunos de los cuales fueron después obispos, bajo la guía del famoso exegeta Diodoro de Tarso, que encaminó a san Juan a la exégesis histórico-literal, característica de la tradición antioquena.

Después se retiró durante cuatro años entre los eremitas del cercano monte Silpio. Prosiguió aquel retiro otros dos años, durante los cuales vivió solo en una caverna bajo la guía de un «anciano». En ese período se dedicó totalmente a meditar «las leyes de Cristo», los evangelios y especialmente las cartas de Pablo. Al enfermarse y ante la imposibilidad de curarse por sí mismo, tuvo que regresar a la comunidad cristiana de Antioquía (cf. Palladio, Vida 5). El Señor —explica el biógrafo— intervino con la enfermedad en el momento preciso para permitir a Juan seguir su verdadera vocación.

En efecto, escribirá él mismo que, ante la alternativa de elegir entre las vicisitudes del gobierno de la Iglesia y la tranquilidad de la vida monástica, preferiría mil veces el servicio pastoral (cf. Sobre el sacerdocio, 6, 7): precisamente a este servicio se sentía llamado san Juan Crisóstomo. Y aquí se realiza el giro decisivo de la historia de su vocación: pastor de almas a tiempo completo. La intimidad con la palabra de Dios, cultivada durante los años de la vida eremítica, había madurado en él la urgencia irresistible de predicar el Evangelio, de dar a los demás lo que él había recibido en los años de meditación. El ideal misionero lo impulsó así, alma de fuego, a la solicitud pastoral.

Entre los años 378 y 379 regresó a la ciudad. Diácono en el 381 y presbítero en el 386, se convirtió en un célebre predicador en las iglesias de su ciudad. Pronunció homilías contra los arrianos, seguidas de las conmemorativas de los mártires antioquenos y de otras sobre las principales festividades litúrgicas: se trata de una gran enseñanza de la fe en Cristo, también a la luz de sus santos. El año 387 fue el «año heroico» de san Juan Crisóstomo, el de la llamada «rebelión de las estatuas». El pueblo derribó las estatuas imperiales como protesta contra el aumento de los impuestos. En aquellos días de Cuaresma y de angustia a causa de los inminentes castigos por parte del emperador, pronunció sus veintidós vibrantes Homilías sobre las estatuas, orientadas a la penitencia y a la conversión. Siguió un período de serena solicitud pastoral (387-397).

San Juan Crisóstomo es uno de los Padres más prolíficos: de él nos han llegado 17 tratados, más de 700 homilías auténticas, los comentarios a san Mateo y a san Pablo (cartas a los Romanos, a los Corintios, a los Efesios y a los Hebreos) y 241 cartas. No fue un teólogo especulativo. Sin embargo, transmitió la doctrina tradicional y segura de la Iglesia en una época de controversias teológicas suscitadas sobre todo por el arrianismo, es decir, por la negación de la divinidad de Cristo.

Por tanto, es un testigo fiable del desarrollo dogmático alcanzado por la Iglesia en los siglos IV y V. Su teología es exquisitamente pastoral; en ella es constante la preocupación de la coherencia entre el pensamiento expresado por la palabra y la vivencia existencial. Este es, en particular, el hilo conductor de las espléndidas catequesis con las que preparaba a los catecúmenos para recibir el bautismo. Poco antes de su muerte, escribió que el valor del hombre está en el «conocimiento exacto de la verdadera doctrina y en la rectitud de la vida» (Carta desde el destierro). Las dos cosas, conocimiento de la verdad y rectitud de vida, van juntas: el conocimiento debe traducirse en vida. Todas sus intervenciones se orientaron siempre a desarrollar en los fieles el ejercicio de la inteligencia, de la verdadera razón, para comprender y poner en práctica las exigencias morales y espirituales de la fe.

San Juan Crisóstomo se preocupa de acompañar con sus escritos el desarrollo integral de la persona, en sus dimensiones física, intelectual y religiosa. Compara las diversas etapas del crecimiento a otros tantos mares de un inmenso océano: «El primero de estos mares es la infancia» (Homilía 81, 5 sobre el evangelio de san Mateo). En efecto «precisamente en esta primera edad se manifiestan las inclinaciones al vicio y a la virtud». Por eso, la ley de Dios debe imprimirse desde el principio en el alma «como en una tablilla de cera» (Homilía 3, 1 sobre el evangelio de san Juan): de hecho esta es la edad más importante. Debemos tener presente cuán fundamental es que en esta primera etapa de la vida entren realmente en el hombre las grandes orientaciones que dan la perspectiva correcta a la existencia. Por ello, san Juan Crisóstomo recomienda: «Desde la más tierna edad proporcionad a los niños armas espirituales y enseñadles a persignarse la frente con la mano» (Homilía 12, 7 sobre la primera carta a los Corintios).

Vienen luego la adolescencia y la juventud: «A la infancia le sigue el mar de la adolescencia, donde los vientos soplan con fuerza…, porque en nosotros crece… la concupiscencia» (Homilía 81, 5 sobre el Evangelio de san Mateo). Por último, llegan el noviazgo y el matrimonio: «A la juventud le sucede la edad de la persona madura, en la que sobrevienen los compromisos de familia: es el tiempo de buscar esposa» (ib.). Recuerda los fines del matrimonio, enriqueciéndolos —mediante la alusión a la virtud de la templanza— con una rica trama de relaciones personalizadas. Los esposos bien preparados cortan así el camino al divorcio: todo se desarrolla con alegría y se puede educar a los hijos en la virtud. Cuando nace el primer hijo, este es «como un puente; los tres se convierten en una sola carne, dado que el hijo une las dos partes» (Homilía 12, 5 sobre la carta a los Colosenses) y los tres constituyen «una familia, pequeña Iglesia» (Homilía 20, 6 sobre la carta a los Efesios).

La predicación de san Juan Crisóstomo se desarrollaba habitualmente durante la liturgia, «lugar» en el que la comunidad se construye con la Palabra y la Eucaristía. Aquí la asamblea reunida expresa la única Iglesia (Homilía 8, 7 sobre la carta a los Romanos); en todo lugar la misma palabra se dirige a todos (Homilía 24, 2 sobre la Primera Carta a los Corintios) y la comunión eucarística se convierte en signo eficaz de unidad (Homilía 32, 7 sobre el evangelio de san Mateo).

Su proyecto pastoral se insertaba en la vida de la Iglesia, en la que los fieles laicos con el bautismo asumen el oficio sacerdotal, real y profético. Al fiel laico dice: «También a ti el bautismo te hace rey, sacerdote y profeta» (Homilía 3, 5 sobre la segunda carta a los Corintios). De aquí brota el deber fundamental de la misión, porque cada uno en alguna medida es responsable de la salvación de los demás: «Este es el principio de nuestra vida social…: no interesarnos solo por nosotros mismos» (Homilía 9, 2 sobre el Génesis). Todo se desarrolla entre dos polos: la gran Iglesia y la «pequeña Iglesia», la familia, en relación recíproca.

Como podéis ver, queridos hermanos y hermanas, esta lección de san Juan Crisóstomo sobre la presencia auténticamente cristiana de los fieles laicos en la familia y en la sociedad, es hoy más actual que nunca. Roguemos al Señor para que nos haga dóciles a las enseñanzas de este gran maestro de la fe.

Santo Padre emérito Benedicto XVI

Primera catequesis sobre san Juan Crisóstomo

Audiencia General del miércoles, 19 de septiembre de 2007

* * *

Segunda catequesis del Santo Padre emérito Benedicto XVI sobre san Juan Crisóstomo

Segunda catequesis del Santo Padre emérito Benedicto XVI sobre san Juan Crisóstomo

Queridos hermanos y hermanas:

Continuamos hoy nuestra reflexión sobre san Juan Crisóstomo. Después del período pasado en Antioquía, en el año 397, fue nombrado obispo de Constantinopla, la capital del Imperio romano de Oriente. Desde el inicio, san Juan proyectó la reforma de su Iglesia; la austeridad del palacio episcopal debía servir de ejemplo para todos: clero, viudas, monjes, personas de la corte y ricos. Por desgracia no pocos de ellos, afectados por sus juicios, se alejaron de él.

Por su solicitud en favor de los pobres, san Juan fue llamado también «el limosnero». Como administrador atento logró crear instituciones caritativas muy apreciadas. Su espíritu emprendedor en los diferentes campos hizo que algunos lo vieran como un peligroso rival. Sin embargo, como verdadero pastor, trataba a todos de manera cordial y paterna. En particular, siempre tenía gestos de ternura con respecto a la mujer y dedicaba una atención especial al matrimonio y a la familia. Invitaba a los fieles a participar en la vida litúrgica, que hizo espléndida y atractiva con creatividad genial.

A pesar de su corazón bondadoso, no tuvo una vida tranquila. Pastor de la capital del Imperio, a menudo se vio envuelto en cuestiones e intrigas políticas por sus continuas relaciones con las autoridades y las instituciones civiles. En el ámbito eclesiástico, dado que en el año 401 había depuesto en Asia a seis obispos indignamente elegidos, fue acusado de rebasar los límites de su jurisdicción, por lo que se convirtió en diana de acusaciones fáciles.

Otro pretexto de ataques contra él fue la presencia de algunos monjes egipcios, excomulgados por el patriarca Teófilo de Alejandría, que se refugiaron en Constantinopla. Después se creó una fuerte polémica causada por las críticas de san Juan Crisóstomo a la emperatriz Eudoxia y a sus cortesanas, que reaccionaron desacreditándolo e insultándolo.

De este modo, fue depuesto en el sínodo organizado por el mismo patriarca Teófilo, en el año 403, y condenado a un primer destierro breve. Tras regresar, la hostilidad que se suscitó contra él a causa de su protesta contra las fiestas en honor de la emperatriz, que san Juan consideraba fiestas paganas y lujosas, así como la expulsión de los presbíteros encargados de los bautismos en la Vigilia pascual del año 404, marcaron el inicio de la persecución contra san Juan Crisóstomo y sus seguidores, llamados «juanistas».

Entonces, san Juan denunció los hechos en una carta al obispo de Roma, Inocencio I. Pero ya era demasiado tarde. En el año 406 fue desterrado nuevamente, esta vez a Cucusa, en Armenia. El Papa estaba convencido de su inocencia, pero no tenía el poder para ayudarle. No se pudo celebrar un concilio, promovido por Roma, para lograr la pacificación entre las dos partes del Imperio y entre sus Iglesias. El duro viaje de Cucusa a Pitionte, destino al que nunca llegó, debía impedir las visitas de los fieles y quebrantar la resistencia del obispo exhausto: la condena al destierro fue una auténtica condena a muerte.

Son conmovedoras las numerosas cartas que escribió san Juan desde el destierro, en las que manifiesta sus preocupaciones pastorales con sentimientos de participación y de dolor por las persecuciones contra los suyos. La marcha hacia la muerte se detuvo en Comana, provincia del Ponto. Allí san Juan, moribundo, fue llevado a la capilla del mártir san Basilisco, donde entregó su alma a Dios y fue sepultado, como mártir junto al mártir (Paladio, Vida 119). Era el 14 de septiembre del año 407, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Su rehabilitación tuvo lugar en el año 438 con Teodosio II. Los restos del santo obispo, sepultados en la iglesia de los Apóstoles, en Constantinopla, fueron trasladados en el año 1204 a Roma, a la primitiva basílica constantiniana, y descansan ahora en la capilla del Coro de los canónigos de la basílica de San Pedro.

El 24 de agosto de 2004, el Papa Juan Pablo II entregó una parte importante de sus reliquias al patriarca Bartolomé I de Constantinopla. La memoria litúrgica del santo se celebra el 13 de septiembre. El beato Juan XXIII lo proclamó patrono del concilio Vaticano II.

De san Juan Crisóstomo se dijo que, cuando se sentó en el trono de la nueva Roma, es decir, de Constantinopla, Dios manifestó en él a un segundo Pablo, un doctor del universo. En realidad, en san Juan Crisóstomo hay una unidad esencial de pensamiento y de acción tanto en Antioquía como en Constantinopla. Solo cambian el papel y las situaciones.

Al meditar en las ocho obras realizadas por Dios en la secuencia de los seis días, en el comentario del Génesis, san Juan Crisóstomo quiere hacer que los fieles se remonten de la creación al Creador: «Es de gran ayuda —dice— saber qué es la criatura y qué es el Creador». Nos muestra la belleza de la creación y el reflejo de Dios en su creación, que se convierte de este modo en una especie de «escalera» para ascender a Dios, para conocerlo.

Pero a este primer paso le sigue un segundo: este Dios creador es también el Dios de la condescendencia (synkatabasis).Nosotros somos débiles para «ascender», nuestros ojos son débiles. Así, Dios se convierte en el Dios de la condescendencia, que envía al hombre, caído y extranjero, una carta, la sagrada Escritura. De este modo, la creación y la Escritura se completan. A la luz de la Escritura, de la carta que Dios nos ha dado, podemos descifrar la creación. A Dios le llama «Padre tierno» (philostorgios) (ib.), médico de las almas (Homilía 40, 3 sobre el Génesis), madre (ib.) y amigo afectuoso (Sobre la Providencia 8, 11-12).

Pero a este segundo paso —el primero era la creación como «escalera» hacia Dios; y el segundo, la condescendencia de Dios a través de la carta que nos ha dado, la sagrada Escritura— se añade un tercer paso: Dios no solo nos transmite una carta; en definitiva, él mismo baja, se encarna, se hace realmente «Dios con nosotros», nuestro hermano hasta la muerte en la cruz.

Y tras estos tres pasos —Dios que se hace visible en la creación, Dios nos envía una carta, y Dios desciende y se convierte en uno de nosotros— se agrega al final un cuarto paso: en la vida y la acción del cristiano, el principio vital y dinámico es el Espíritu Santo (Pneuma), que transforma la realidad del mundo. Dios entra en nuestra existencia misma a través del Espíritu Santo y nos transforma desde dentro de nuestro corazón.

Con este telón de fondo, precisamente en Constantinopla, san Juan, al comentar los Hechos de los Apóstoles, propone el modelo de la Iglesia primitiva (cf. Hch 4, 32-37) como modelo para la sociedad, desarrollando una «utopía» social (una especie de «ciudad ideal»). En efecto, se trataba de dar un alma y un rostro cristiano a la ciudad. En otras palabras, san Juan Crisóstomo comprendió que no basta con dar limosna o ayudar a los pobres de vez en cuando, sino que es necesario crear una nueva estructura, un nuevo modelo de sociedad; un modelo basado en la perspectiva del Nuevo Testamento. Es la nueva sociedad que se revela en la Iglesia naciente.

Por tanto, san Juan Crisóstomo se convierte de este modo en uno de los grandes padres de la doctrina social de la Iglesia: la vieja idea de la polis griega se debe sustituir por una nueva idea de ciudad inspirada en la fe cristiana. San Juan Crisóstomo defendía, como san Pablo (cf. 1 Co 8, 11), el primado de cada cristiano, de la persona en cuanto tal, incluso del esclavo y del pobre. Su proyecto corrige así la tradicional visión griega de la polis, de la ciudad, en la que amplios sectores de la población quedaban excluidos de los derechos de ciudadanía, mientras que en la ciudad cristiana todos son hermanos y hermanas con los mismos derechos.

El primado de la persona también es consecuencia del hecho de que, partiendo realmente de ella, se construye la ciudad, mientras que en la polis griega la patria se ponía por encima del individuo, el cual quedaba totalmente subordinado a la ciudad en su conjunto. De este modo, con san Juan Crisóstomo comienza la visión de una sociedad construida a partir de la conciencia cristiana. Y nos dice que nuestra polis es otra, «nuestra patria está en los cielos» (Flp 3, 20) y en esta patria nuestra, incluso en esta tierra, todos somos iguales, hermanos y hermanas, y nos obliga a la solidaridad.

Al final de su vida, desde el destierro en las fronteras de Armenia, «el lugar más desierto del mundo», san Juan, enlazando con su primera predicación del año 386, retomó un tema muy importante para él: Dios tiene un plan para la humanidad, un plan «inefable e incomprensible», pero seguramente guiado por él con amor (cf. Sobre la Providencia 2, 6). Esta es nuestra certeza. Aunque no podamos descifrar los detalles de la historia personal y colectiva, sabemos que el plan de Dios se inspira siempre en su amor.

Así, a pesar de sus sufrimientos, san Juan Crisóstomo reafirmó el descubrimiento de que Dios nos ama a cada uno con un amor infinito y por eso quiere la salvación de todos. Por su parte, el santo obispo cooperó a esta salvación con generosidad, sin escatimar esfuerzos, durante toda su vida. De hecho, consideraba como fin último de su existencia la gloria de Dios que, ya moribundo, dejó como último testamento: «¡Gloria a Dios por todo!» (Paladio, Vida 11).

* * *

Santo Padre emérito Benedicto XVI

Segunda catequesis sobre san Juan Crisóstomo

Audiencia General del miércoles, 26 de septiembre de 2007

por CeF sobre materiales diversos | 3 Sep, 2011 | Novios Testimonios

Desde hace ya bastante tiempo circula por la red un maravilloso documental titulado «Amor sin remordimiento». Se trata de una conferencia, con diversas intervenciones de jóvenes, en la que se plantean cuestiones fundamentales para conocer la naturaleza del noviazgo cristiano.

Está dividida en seis partes, en inglés con subtítulos en español.

* * *

Amor sin remordimiento 1/6

Podéis acceder a las demás partes del vídeo desde Youtube o directamente desde estos enlaces:

* * *

por Luis M. Benavides | 31 Ago, 2011 | Confirmación Narraciones

Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas.

Cierto día, su hijo de siete años invadió su santuario decidido a ayudarlo con el trabajo. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lugar. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle, con el objetivo de distraer su atención. De repente, encontró una revista en cuya contratapa había un mapa del mundo, ¡justo lo que precisaba!

Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo:

—Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto, para que lo repares sin ayuda de nadie.

Entonces, calculó que al pequeño le llevaría un par de horas componer el mapa, y él tendría una tarde tranquila para seguir pensando e investigando sobre los problemas más acuciantes del mundo.

Pero, para su sorpresa, no fue así. Pasados algunos minutos, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente:

—¡Papá, papá, ya hice todo! ¡Conseguí terminarlo!

Al principio, el padre no dio crédito a las palabras del niño. Pensó que sería imposible que, a su edad, hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño.

¡Para su gran asombro, el mapa estaba completo! Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz?

—¡Hijito, tú no sabías cómo era el mundo! ¿Cómo lograste armarlo?

—Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía como era.

¡Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al mundo…!

Basado en Mamerto Menapace: «Solución Sencilla», Inventario de cuentos, p. 13.

* * *

Para la reflexión personal

¡Cuántas veces necesitamos tomar distancia de las cuestiones que nos aquejan o preocupan y las soluciones aparecen a la vista! Quizás, se trate de dar vuelta los problemas, para encontrar el costado más sencillo y el comienzo de una resolución. Hay veces que es cuestión de barajar de vuelta y observar las cosas desde un punto de vista diferente. Lo individual involucra lo social, lo micro se ve reflejado en lo macro, lo pequeño en lo grande y viceversa.

Evidentemente los problemas del mundo se solucionan cuando resolvemos los problemas del hombre. La solución, sin embargo, está en los hombres mismos. El cosmos tiene en sí el germen para resolver los grandes problemas que acucian a la humanidad. Dios nos ha regalado todas nuestras capacidades para ponerlas al servicio de la humanidad, especialmente de los más necesitados.

El sentido último del trabajo del hombre en el mundo es completar la creación de Dios, de manera que todos los hombres y mujeres puedan vivir con dignidad y armonía. En el compromiso y en la acción concreta; en el hombre como artífice y co–creador de su historia, se encuentra el destino de la humanidad.

Para compartir en familia o en grupo

- ¿Cuál es el problema del mundo que más nos preocupa? Realizar un listado en común.

- ¿En qué medida podemos hacer algo para solucionar parte de esos problemas?

- Enumerar, grupalmente, cinco acciones concretas, a nuestro alcance que pueden ayudarnos a resolver dichos problemas.

- De las cinco acciones planteadas, elegir una para llevar a la práctica entre todos.

- Plantearnos un proyecto en común para desarrollar; teniendo en cuenta objetivos, cursos de acción, responsabilidades, plazos, etc. para emprender dicho proyecto.

Valores en juego

Armonía. Ecología. Paz. Respeto. Responsabilidad.

por Luis M. Benavides | 31 Ago, 2011 | Catequesis Metodología

«El más importante rol en el inculcar estos valores humanos y cristianos lo tiene la familia cristiana. Por lo cual, la instrucción que se da a los padres o a otras personas a quienes corresponde la educación, debe ser grandemente alentada, también en razón de la educación litúrgica de los niños. Por la conciencia del deber libremente aceptado en el bautismo de sus hijos, los padres tienen la obligación de enseñar gradualmente a los niños… Si los niños así preparados ya desde los tiernos años, cuando lo deseen, participan junto con la familia en la Misa, más fácilmente comenzarán a cantar y a orar en la comunidad litúrgica, ya de algún modo presentirán el misterio eucarístico…».

Directorio litúrgico para las misas con participación de niños

Sagrada Congregación para el Culto Divino, n.º 10

* * *

Celebrar es reunirnos para recordar y festejar algo. Celebrar es encontrarnos para compartir nuestra vida y darle una nueva dimensión. Celebrar es revivir juntos una experiencia, un acontecimiento. Celebrar es actualizar una vivencia y compartirla.

Toda celebración tiene un carácter festivo, al menos de esperanza. Celebrar es agradecer por la vida misma, es gozar y disfrutar por la historia compartida.

La celebración es una fiesta, pero no entendida como distracción o evasión, sino como afirmación de un pasado que se asume en el presente para proyectarlo a un futuro que compromete. Por eso, para que haya fiesta es fundamental que la persona se sienta libre, solidaria y que sea capaz de amar, de acoger, de participar, de compartir con el otro.

Es la propia fe la que permite hablar de celebración aún en los momentos difíciles, en las situaciones penosas de la vida. Asumir con profunda serenidad una situación límite, conlleva una celebración en la esperanza de que Dios nunca nos deja solos y que algún día todo va a ser diferente en la otra vida.

¿Qué se celebra? Se celebra lo que se comparte con otros: el proyecto común, con sus logros y aciertos, pero también con sus temores y sombras. En síntesis, se celebra la vida misma, lo vivido y por vivir. Se celebra la acción amorosa de Dios en nuestras vidas.

Celebramos que Dios ha querido regalarnos la vida y, principalmente, en su designio amoroso, nos ha enviado a su hijo predilecto, Jesús, para salvarnos; por ello celebramos la vida de hijos de Dios.

Una auténtica celebración cristiana tiene que ser siempre un signo eficaz de la vida, una forma de hacer visible, comunitaria y festivamente, la salvación que recibimos del Señor.

La vida de las personas, tanto en el ámbito familiar, escolar, como en el trabajo o entre amigos está jalonada de celebraciones. Muchas de estas celebraciones tienen algunos elementos en común que pueden sugerirnos aspectos constitutivos de las celebraciones. Trataremos de analizarlos aquí, para luego aplicarlos a las Celebraciones de la Palabra.

Toda celebración humana supone:

- Un motivo, es decir un hecho o acontecimiento convocante: una fiesta de quince años, un cumpleaños, un graduarse en la facultad, un éxito deportivo, etcétera.

- Una asamblea, es decir, un grupo familiar, un grupo de amigos, un grupo de trabajo o estudio; en otras palabras, toda celebración supone una comunidad o lugar de pertenencia.

- Un clima festivo, es decir, una situación diferente a lo ordinario: un lugar apropiado, un momento especial, vestimenta diferente, invitaciones, adornos, comida, música, baile, etcétera.

- Un gesto o signo ritual, es decir, un gesto extraordinario y específico: un brindis, una entrega de diploma, un soplar la velas, una corona de laureles, un arrojar un ramo de flores, un romper una botella cuando se bota un barco, etc.

Todos los niños suelen participar desde pequeños en las celebraciones familiares, escolares, comunales. Lo cierto es que no comprenden en profundidad los gestos que en ellas se realizan ni el sentido de las mismas; pero lo que sí podemos afirmar, con seguridad, es que van captando que se trata de algo especial por el clima festivo y diferente que se vive en las mismas. Las celebraciones tienen un alto valor simbólico y convocante para los niños.

El hecho de ver a los adultos convocados para celebrar algo, en un clima festivo y diferente los hace sumergirse de lleno en dichas experiencias. Basta que cada uno recuerde qué celebraciones familiares o escolares han marcado la propia vida, para tener una idea del poder perfomartivo de las celebraciones. A través de las mismas, niños y niñas -y obviamente que los adultos también- toda la comunidad se reúne para celebrar con alegría la Salvación que Dios nos regaló. Las Celebraciones de la Palabra constituyen una ocasión privilegiada para trasladar el gusto y placer que sentimos en cualquier celebración o fiesta al ámbito de la iniciación en la vida de la fe.

En las próximas columnas, entonces, trataremos de profundizar en el sentido de las Celebraciones de la Palabra para la iniciación litúrgica de los niños, en el mejor modo de realizarlas y prepararlas, para que desde pequeños puedan disfrutarlas y vivirlas como la fiesta de toda la comunidad cristiana, anticipo y adelanto de la gran fiesta de la Eucaristía.

(De la Serie «Los niños y la Liturgia», columna 3.ª)

* * *

Todas las catequesis de Luis María Benavides

Catequesis en camino – Sitio web de Luis María Benavides

por Elica Brajnovic, Pedro Juan Viladrich | Instituto de Ciencias para la Familia | 7 Ago, 2011 | Novios Artículos temáticos

El portal conelpapa.com, desarrollado para la preparación de la JMJ de Madrid, ofrece grandes recursos para la catequesis familiar. Uno de los apartados especialmente tratados es el referido a los novios, titulado «¿Quieres casarte?: Los mejores consejos para los novios» incluye numerosos materiales, entre los cuales nos ha llamado la atención esta serie de cinco vídeos en el que se recoge una entrevista de Elica Brajnovic al Dr. Pedro Juan Viladrich, Director del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra, España, titulada «¿Qué es enamorarse?». En ella se dan argumentos no religiosos a favor del matrimonio.

Primera parte

| |

{denvideo http://www.youtube.com/watch?v=_3TPELtjmHs} |

|

Segunda parte

|

{denvideo http://www.youtube.com/watch?v=JeP9J0HnJK4} |

|

Tercera parte

|

{denvideo http://www.youtube.com/watch?v=vxu9IKjZ21Q} |

|

Cuarta parte

|

{denvideo http://www.youtube.com/watch?v=z-Y2v7tYqOI} |

|

Quinta y última parte

|

{denvideo http://www.youtube.com/watch?v=1y7RBggQmiw} |

|

por GUILLERMO MIRECKI | CEF | 7 Ago, 2011 | Confirmación Vida de los Santos

Nacida en una familia católica ferviente de la aristocracia francesa, hija de Benigno Frémyot y de Margarita de Barbissy. Su madre muere cuando ella contaba con 18 meses, quedando bajo la tutela de su padre y su abuelo materno y educada por su hermana mayor. La reciedumbre y el compromiso cristiano de su padre es la mayor influencia de su niñez: recibe una formación muy completa y desde su infancia se destaca por su vida piadosa.

En 1593 contrae matrimonio con el barón de Chantal, Christopher II, a quien da, durante los siete años siguientes, seis hijos, aunque dos de ellos murieron durante la infancia. Forma una familia armoniosa, en la que se viven los ideales cristianos. Pero, en 1601, el barón de Chantal es herido durante una cacería por el señor D’Aulézy, y, tras nueve días de sufrimiento en manos de un mal médico, muere, dejando viuda a Juana, quien se traslada a pasar el año del luto en Dijón, a casa de su padre. Pero su suegro le exige que se traslade con sus hijos al castillo de Monthelon, cerca de Autun. El viejo Señor la somete a continuas vejaciones, pero la joven viuda siempre le estuvo sometida, mostrándole agradecimiento y llenando su castillo de alegría familiar.

Su encuentro con san Francisco de Sales

Durante la cuaresma de 1604 viaja a Dijón junto a su suegro a visitar a su padre, y allí escucha la prédica de Francisco de Sales, obispo de Ginebra, quien cena frecuentemente en casa de Benigno Frémyot y ahí se gana, poco a poco, su confianza. El obispo se siente profundamente impresionado por la piedad de Juana. Desde ese momento, Francisco de Sales se convierte en su director espiritual, y, por su consejo, Juana modera sus devociones y actos piadosos para poder cumplir con sus obligaciones como madre, hija y nuera. Esta es la base de la espiritualidad salesiana, y su plasmación más perfecta está en la vida de Madame de Chantal, de quien se dice que era «capaz de orar todo el día sin molestar a nadie». Además, atiende a enfermos pobres y se modera mucho en mortificaciones corporales: san Francisco de Sales no permite a su dirigida que olvide que está en el mundo, que tiene un padre anciano y, sobre todo, que es madre; con frecuencia le habla de la educación de sus hijos y modera su tendencia a ser demasiado estricta con ellos.

La fundación de la Orden de la Visitación

Madame de Chantal tiene desde joven una especial querencia por la vida contemplativa, así que, cuando, en 1607, san Francisco de Sales le expone su proyecto de fundar una nueva congregación, Juana lo acoge con gran alegría, dividiendo su corazón, ya que tiene una intensa vida familiar. El obispo le recuerda que sus hijos ya no eran niños y que desde el claustro podría velar por ellos. Juana Francisca casa a su hija mayor con el barón de Thorens, hermano de san Francisco de Sales, y se lleva consigo al convento a sus dos hijas menores; la primera muere al poco tiempo y la segunda se casa más tarde con el señor de Toulonjon. Celso Benigno, el hijo mayor, quedó al cuidado de su abuelo paterno y de varios tutores. El primer convento de la Orden de la Visitación de Nuestra Señora es inaugurado en 1610 en Annecy (Saboya). Junto a Juana Francisca están dos damas, María Favre y Carlota de Bréchard, y una sirvienta llamada Ana Coste, y en ese mismo año crecen en número hasta la docena de religiosas. El primitivo carisma de la nueva orden es una gran novedad: debía servir de refugio a quienes no podían ingresar en otras congregaciones y las religiosas no debían vivir en clausura para poder consagrarse de la nueva familia religiosa debía ser el de visitar y asistir a los enfermos pobres en su domicilio, uniendo la vida activa a la vida contemplativa. La oposición del arzobispo de Lyón, al cabo de algunos años, obligó a los dos fundadores a aceptar la clausura para las religiosas y Juana y Francisco redactan (1618) la regla de la orden, basada en la de San Agustín, con unas constituciones muy novedosas que convierten a la humildad y a la mansedumbre en la base de su observancia: «En la práctica, la humildad es la fuente de todas las otras virtudes; no pongáis límites a la humildad y haced de ella el principio de todas vuestras acciones, y mantiene el nombre de Congregación de la Visitación de Nuestra Señora. Las Constituciones son aprobadas por la Santa Sede en 1626.

La espiritualidad de la Visitación

Se convierte en la primera superiora, y para la atención de su vida interior y de sus hermanas, Francisco de Sales compone el Tratado del amor de Dios: un método de oración simple y natural, compatible con cualquier circunstancia personal basado en la correspondencia espiritual entre los dos santos y en las experiencias místicas de Juana. Pero la vida conventual de la nueva superiora es muy ajetreada: deja frecuentemente Annecy, tanto para fundar nuevos conventos en Lyón, Moulins, Grénoble y Bourges, como para cumplir con sus obligaciones de familia. En 1619 funda el monasterio de París, donde reside los tres años siguientes. Allí se somete a la dirección espiritual de san Vicente de Paúl y conoce Angélica Arnauld, abadesa de Port-Royal, quien renuncia a su cargo e ingresa en la Congregación de la Visitación.

Últimos años

Últimos años

En 1622 muere Francisco de Sales y es sepultado en el convento de la Visitación de Annecy; y en 1627, su hijo Celso Benigno perece en el campo de batalla y deja viuda y una hija de un año, que con el tiempo sería la célebre Madame de Sévigné. A partir de este momento, toma como director espiritual a san Vicente de Paúl. En 1628 se desata una epidemia que asuela Francia, Saboya y Piamonte. Juana no abandona su monasterio de Annecy y pone a disposición del pueblo todos los recursos de su convento, participando la comunidad en la atención de los enfermos. Ella misma es contagiada, pero cura milagrosamente. A estas desgracias se añade la sequedad espiritual que sufre, pero no abandona. Entre 1635 y 1636 visita todos los conventos de la Visitación, que eran ya sesenta. En 1641 se traslada para ver a Madame de Montmorency y la reina Ana de Austria en París. Durante el viaje de vuelta a Annecy cae enferma de pulmonía y fallece en el convento de Moulins el 13 de diciembre de 1641. Su cuerpo es trasladado a Annecy y sepultado cerca del de san Francisco de Sales. A su muerte la orden que fundara, cuenta con ochenta y seis conventos.

Es beatificada por Benedicto XIV en 1751 y canonizada por Clemente XIII en 1767. Su fiesta se celebra el 12 de agosto.Su fiesta se celebraba hasta 1962 el 21 de agosto, después hasta 2001 fue el 12 de diciembre, que fue cambiado para no coincidir con la virgen de Guadalupe, patrona de América.

Otras biografías en la red

Bibliografía

- Bougaud, Louis Emile: Historia de Santa Juana Francisca Frémiot, Baronesa de Chantal, fundadora de la Orden de la Visitación de Santa María, llamada vulgarmente de religiosas salesas, y del origen de este santo instituto, Madrid, 1872.

- Chaugy, Françoise Madeleine de: Santa Juana Francisca Frémiot de Chantal. Su vida y sus obras, Madrid, Voluntad, 1928.

- Echeverría, Lamberto de: Santa Juana Francisca de Chantal, Madrid, Productos Compactos, S.A. , 1991.

- Ferrer Hortet, Eusebio: Juana de Chantal, Madrid, Ediciones Palabra, 1991.

- Ferrer Maluquer, Manuel: Santa Juana Francisca Frémiot de Chantal: Poesía y narraciones, Barcelona, Vicente Ferrer, 1958.

- Frémyot de Chantal, Juana Francisca: Cartas, Madrid, Primer Monasterio de la Visitación, 1828.

- Sus obras, Madrid, Prensa Castellana, 1968.

- Santa Juana Francisca Frémyot de Chantal: sus obras, Madrid, Testimonio de Autores Católicos Escogidos, 1989.

- Monasterio de la Visitación de Santa María (Oviedo): Semblanza espiritual de los fundadores de la Visitación: San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca Frémiot de Chantal, Oviedo, Monasterio de la Visitación, 1988.

- Spiegelberg Horno, Luisa: Santas casadas, Madrid, Apostolado de la Prensa, 1961.

- Stopp, Elisabeth: Historia de una santa: Madame de Chantal, Madrid, Rialp, 1966.

* * *

Nota: este artículo ha sido incorporado por el autor a Wikipedia.

por Editorial Casals | 1 Ago, 2011 | Despertar religioso Historias de la Biblia

Os vamos a contar, poco a poco, una historia muy bonita que comienza al principio del Mundo, y que, todavía, no ha terminado.

Se llama la «Historia Sagrada». Veréis, primero, cómo Dios creó un mundo maravilloso. Luego, cómo el hombre lo estropeó al desobedecer a Dios. Y, por fin, cómo Dios envió a su Hijo para salvar a los hombres. Es una historia en la que aparecen muchos personajes. La iréis conociendo poco a poco. Está en este libro santo que tengo en las manos: la Biblia.

«¡Que escuche siempre, con amor, la Palabra de Dios!»

* * *

Creación del Mundo

Creación del Mundo

Al principio no existía nada, solo Dios. Como lo puede todo, Dios creó todas las cosas con su palabra poderosa.

Dijo Dios: «Hágase la luz», y aparecieron el cielo el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, los cometas…

«¡Qué grande eres, Señor!»

* * *

Los animales

Los animales

Creó Dios el mar y la tierra, y los puso cada uno en su sitio, separados por las playas de arenas y rocas. Y dijo Dios: «Que vuelen aves en el aire y naden peces en el mar». Y el aire se llenó de aves, y el mar se llenó de peces de todas clases y colores. «Que llenen la tierra animales, grandes y pequeños, fieras y ganados». Y aparecieron los caballos y los ciervos, los leones y los tigres, elefantes, serpientes, tortugas…

«¡Qué bonitos son los animales que Tú has creado!»

* * *

Adán y Eva

Adán y Eva

Y dijo Dios: «Hagamos al hombre a Nuestra imagen y semejanza. Será el que mande en los peces, en las aves y en todos los animales». Y creó Dios al hombre, cogiendo barro de la tierra. Pero le faltaba lo  más importante, le sopló y le dio el alma.

más importante, le sopló y le dio el alma.

Como el hombre estaba solo, hizo también a la mujer. Les puso a los dos Adán y Eva. Que así les llamó, en un jardín precioso, el Paraíso, para que allí vivieran, trabajaran y fueran sus guardianes.

«Gracias, Dios mío, por todas las cosas que me has dado».

* * *

Creación de los ángeles

Creación de los ángeles

También creó Dios a los ángeles para que disfrutaran con Él en el Cielo. Pero algunos se hicieron malos y no querían obedecer a Dios. Hubo una lucha, y los ángeles buenos echaron a los malos fuera del Cielo. Los demonios, que son los ángeles malos, nunca más fueron felices, porque se apartaron para siempre de Dios.

Dios, como nos quiere mucho, cuando nacemos nos pone un ángel a nuestro lado, el ángel de la guarda, para que nos acompañe y nos cuide.

* * *

Oración al ángel de la guarda

Ángel de mi guarda,

dulce compañía,

no me desampares

ni de noche

ni de día.

No me dejes solo

que me perdería.

* * *

De La Biblia más infantil, Casals, 1999. Páginas 7-11

Coordinador: Pedro de la Herrán

Texto: Miguel Álvarez y Sagrario Fernández Díaz

Dibujos: José Ramón Sánchez, Javier Jerez

* * *

por Luis M. Benavides | 31 Jul, 2011 | Catequesis Metodología

«Puesto que la vida plenamente cristiana no se puede pensar sin la participación en las acciones litúrgicas en la que los fieles congregados en uno celebran el Misterio Pascual, la iniciación religiosa de los niños no debe ser ajena a ese fin. La Iglesia, que bautiza a los niños, confiada en los dones que este Sacramento da, debe cuidar que los bautizados crezcan en la comunión con Cristo y los hermanos, de cuya comunión es signo y prenda la participación en la mesa eucarística, a la cual se preparan los niños o en cuya significación son introducidos más profundamente. La cual formación litúrgica y eucarística no es lícito separar de la educación universal, humana y cristiana, más aún, sería nocivo sí la formación eucarística careciera de tal fundamento…»

Sagrada Congregación para el Culto Divino: Directorio Litúrgico para las Misas con Participación de Niños, n.º 8

* * *

Iniciar a los niños en la liturgia es una de las más hermosas tareas que se pueden realizar en la catequesis. Por la iniciación litúrgica, los niños se integran a la oración comunitaria de toda la Iglesia, que celebra la vida de Dios desde que Jesús la fundó. De ahí, su importancia. Por esta razón, la iniciación litúrgica de los niños debe comenzar desde los primeros años de catequesis.

Tomar en serio a la niñez, no solo como un paso a la adultez, sino como un tiempo de la vida con características propias, equivale a tener en cuenta y valorar al niño en su forma de ser, de expresarse, de pensar, de percibir la realidad, de amar, de relacionarse con los demás, con las cosas y con Dios. No podemos pensar en la fe de los niños como una fe diminuta o incompleta. El niño tiene una profunda capacidad de conocer y entablar una relación de amistad con Dios y que debemos favorecer y cultivar.

La iniciación litúrgica de los niños, atendiendo a sus necesidades específicas y a su psicología evolutiva, deberá ser progresiva y sistemática. Esencialmente deberá constituirse en un camino gradual, en una invitación a la fiesta, es una iniciación a la celebración y a la vida comunitaria. Por esta razón, debemos armarnos de paciencia, sabiendo que es algo a lograr con los niños con el tiempo, pero sobre todo, con el ejemplo de los adultos que hacen de la liturgia eclesial una fiesta comunitaria.

Como los niños y niñas no tienen la madurez y los conocimientos necesarios para comprender todo lo que la liturgia significa; es necesario proponerles un itinerario que, de a poco, pueda ir introduciéndolos en el maravilloso mundo de la liturgia, vivida en Iglesia.

Para ello, habrá que respetar el ritmo de los niños, sus necesidades, su manera de aprender y relacionarse con la realidad y mundo que los rodea. Es muy importante que las primeras experiencias litúrgicas de los niños no resulten algo tedioso y aburrido, algo lleno de signos y lenguaje incomprensibles, algo lejano a su realidad y alejado de sus maneras de expresarse.

Para que iniciación litúrgica de niños y niñas resulte positiva, es imprescindible generar acciones que progresivamente vayan introduciendo a los niños en el carácter y el arte de celebrar la liturgia.

Toda iniciación litúrgica de los niños deberá tener un carácter alegre, festivo, celebrativo y convocante para toda la comunidad. Esta la principal razón por la que los niños y niñas, especialmente los más pequeños, no pueden ser obligados a participar en la liturgia. La idea es que los niños y niñas se sientan, más bien, convocados, invitados, partícipes en la celebración litúrgica. En la medida que los niños y niñas se vayan encontrando mejor preparados, cuando lo deseen, podrán participan junto con la familia en la Misa, presintiendo el misterio eucarístico, que los acompañará durante toda su vida.

Un camino privilegiado para la iniciación litúrgica de los niños y niñas es a través de las Celebraciones de la Palabra. La iniciación litúrgica de los niños estará signada, jalonada por las Celebraciones de la Palabra. Las fiestas litúrgicas importantes (Pascua, Pentecostés y Navidad) pueden ser vividas de una manera alegre y profunda a través de las mismas.

Las Celebraciones de la Palabra constituyen uno de los momentos predilectos y encantadores de la catequesis de niños. En los últimos tiempos, estas celebraciones han adquirido un lugar importantísimo en la iniciación litúrgica de grandes y pequeños. De hecho, son verdaderos encuentros de oración, donde los niños pueden sentir y expresar su fe, comunitariamente.

De esta manera, las Celebraciones de la Palabra nos llevarán poco a poco a la gran celebración de la Iglesia: la Eucaristía. La Eucaristía supone el punto culminante de la liturgia de la Iglesia.

Los niños y niñas, llegado el momento, participarán junto a sus familias, en la Eucaristía de los domingos. Para que esta participación se haga efectiva resulta ineludible prepararlos a conciencia desde pequeños para que así puedan expresar y celebrar la propia fe; camino que se nos facilita a través de las Celebraciones de la Palabra.

(De la Serie «Los niños y la Liturgia», columna 2.ª)

* * *

Todas las catequesis de Luis María Benavides

Catequesis en camino – Sitio web de Luis María Benavides

por El blog de Josico | Alfa y Omega. | 31 Jul, 2011 | Novios Artículos temáticos

Los prejuicios que muchas personas tienen sobre los jóvenes que viven un noviazgo cristiano son de lo más variado. Unos creen que ya no existen parejas así; otros, que se saltan la castidad; hay quien cree que les falta vigor sexual; y otros, que son unos mojigatos llenos de miedos. La realidad es muy, muy distinta. Son jóvenes que saben lo que quieren, que se atreven a conocerse en profundidad, que viven su sexualidad con responsabilidad, y que son abiertamente felices, a pesar de las presiones de su entorno. Pasen y lean.

Sondeo rápido en Ciudad Universitaria, Madrid: ¿Qué opinas del noviazgo cristiano? Hay que aclarar la pregunta: Sí, eso implica castidad. Responden, sin afán demoscópico, tres chicas y un chico de veintipocos años, y una pareja que ronda los cuarenta. Los más jóvenes creen conocer algunas parejas que viven la castidad, pero no están seguros. Los de más edad piensan que ya no existen. Nadie añade más matices en el noviazgo cristiano que el no mantener relaciones coitales. Los tópicos son comunes, y los exponen con idéntica rotundidad: o son unos mojigatos a los que les han metido miedo al sexo, o les falta vigor sexual, o se saltan la castidad porque, «en realidad, están más salidos que el pico de una mesa».

Es evidente que ninguna de estas personas ha tratado con una pareja de novios cristianos que viva su relación de forma plena. Novios como María y Javi, de 23 y 22 años, o como Ana y Diego, de 18 y 17. Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta de qué significa vivir un noviazgo cristiano y, quizá, como les pasa a algunos amigos de estas dos parejas, les habría llamado tanto la atención que se plantearían si, en realidad, no es eso lo que buscan para su vida.

Sexo sí, pero no solo sexo

Pero, vayamos por partes. Sobre todo, porque aunque lo más morboso es el asunto de la castidad, un noviazgo cristiano es muchísimo más, como insisten Ana y Diego. Ellos llevan poco más de un año juntos, y, como otros muchos adolescentes, empezaron a salir cuando él tenía 16 y ella 17 recién cumplidos. A pesar de su juventud, hablan con una claridad meridiana: «Un noviazgo cristiano no es solo la castidad. Es un proceso para ver si hay amor de verdad, o si solo hay enamoramiento. Es tener confianza, hablar mucho y de todo; también de Dios», dice Ana. «Es impresionante ver que Dios está en medio de tu noviazgo, porque te ayuda a pensar las cosas, a razonarlas, a hacerte preguntas y a tener un punto de vista moral, sin ser tú la última medida de todo lo que haces. Ser cristiano es relacionarte con Dios, y eso te ayuda a ser mejor persona y a intentar hacer felices a los que tienes al lado. Y eso lo llevas a tu relación. Las decisiones sobre el sexo son algo muy serio, pero no son lo único importante», añade Diego.

Y no les falta razón. De hecho, el psicólogo don Jaime Serrada, de la Fundación Gift and Task, especialista en educación de la afectividad, apunta algunas características del noviazgo cristiano: «Desde luego, la fidelidad, la exclusividad, la castidad, el amor a la Iglesia y la confianza en ella, aunque no siempre entiendas las cosas desde el principio… Otra característica muy importante es que esta etapa está en función de la posterior, el matrimonio, y esto lo hace muy diferente al resto de noviazgos, porque te abre un horizonte y te obliga a plantearte tu futuro junto a esa persona. No es solo Como nos gustamos mucho y estamos mejor juntos que solos, salimos, sino que se trata de vivir esta etapa como preparación a algo mucho mayor». Y, por supuesto, «poner a Dios en medio de la pareja: rezar juntos, compartir una vida espiritual, buscar respuestas a los interrogantes de hoy, no solo sociales, sino ¿Qué querrá Dios de nosotros? ¿Qué es lo que deseamos juntos?, etc.» Por si el lector no lo ha deducido de sus palabras, don Jaime (hoy casado, con un hijo y otro de camino) también habla desde la experiencia del que fue su propio noviazgo cristiano…

Un ambiente hipersexualizado

Lo cierto es que, si hoy llama la atención que una pareja viva un noviazgo cristiano, es porque el ambiente bombardea con un modelo de relaciones basadas en el sexo. Un estudio del Ministerio de Interior del Reino Unido, publicado el año pasado (cuando gobernaba el partido laborista, o sea, la izquierda), alertaba de que «la televisión, las películas, la música y los medios escritos presentan a los jóvenes un mensaje hipersexualizado», e «imponen la sexualidad adulta a niños y jóvenes, antes de que sean capaces de afrontarla mental, emocional y físicamente». Las consecuencias son negativas para toda la sociedad: banalizar la sexualidad no es solo cosa de púberes. En este ambiente, ¿quién elige un noviazgo cristiano?

Ana y Diego reconocen que fue determinante el ejemplo que encontraron en su parroquia —Cristo Sacerdote, en Madrid—: «Nuestros catequistas, Félix y Bea, una pareja joven que se acaba de casar, también nos dieron su testimonio de noviazgo cristiano y me llamó mucho la atención», dice Ana. Para Diego, «el inicio de mi relación con Dios coincidió con el inicio de mi relación con Ana, y hay muchas cosas que todavía no tengo claras y que me suscitan dudas», pero aun así, «me voy fiando poco a poco del Señor. Quiero a Ana hasta la locura y no veo futuro sin ella, pero reconozco que si tuviera que pasar por otra relación con una chica que no fuera cristiana, echaría de menos esto tan especial: la confianza, el respeto, poner a Dios en medio de todo, tener claro que el sexo no es algo con lo que puedas jugar…».

Ver lo bueno, experimentar lo malo…, y elegir

Ver lo bueno, experimentar lo malo…, y elegir

Lo de ver el ejemplo de otros también fue crucial para María y Javi. Tienen 23 y 22 años, y llevan 5 de relación. Como otras parejas, sus inicios fueron convulsos: «Aunque éramos muy diferentes, yo más bien pijilla y Javi un poco macarra, éramos muy buenos amigos y nos daba miedo estropearlo», dice María. Por eso, buscaron referentes. «Yo había visto el testimonio de muchos jóvenes de Cursillos de Cristiandad, porque mis padres eran presidentes del Movimiento en Madrid. Veía a gente que, al vivir así su noviazgo, aunque lo dejaran después, eran más felices que amigas mías que iban de un chico a otro. Ellos eran fieles, no picoteaban, y supe reconocer que eso era lo que quería para mí». Para Javi lo determinante fueron las relaciones que había mantenido antes: «Yo me había liado con otras chicas, y con María sabía que tenía que ser diferente, porque la quería de verdad. El uso y disfrute de otras chicas no me había hecho más feliz. Me había aliviado la excitación del momento, sí, pero sabía que eso no me hacía mejor persona; al contrario. Cuando terminaba la excitación, lo último que me apetecía era ponerme tierno o darle un beso a la chica. Con María era distinto, no quería hacer un uso egoísta de ella, sino una entrega total, respetarla y respetarme».

El Bautismo no anula las hormonas

Pero, claro, una cosa es tomar la decisión y otra mantenerla según transcurre el noviazgo. «El Bautismo y tener las cosas claras no te quitan las hormonas. María y yo nos gustamos mucho, y claro que cuesta mantener la castidad. Cada vez quieres más a la otra persona, y por eso cada vez quieres entregarte más», reconoce Javi. «Nuestros gestos sexuales, nuestras muestras de cariño, van creciendo en la medida en que crece la relación. Los dos hemos tenido momentos de decir No hacemos esto, porque si hago esto, no voy a poder darte solo esto durante mucho tiempo, y voy a querer entregarme a ti del todo», añade María. Y Javi remata: «Para nosotros, el sexo no es un tabú. Por eso es muy importante hablar las cosas, buscar razones y no excusas, no hacer las cosas porque sí, comunicarnos, ser honesto contigo y con el otro, vencer la barrera del egoísmo, abrir el corazón, aunque eso te haga vulnerable, y saber que cuentas con Dios para entender las cosas y hacerlas tuyas».

¿Qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar?

Su decisión suscita divisiones: «Los chicos flipan, pero suelen decir que, en el fondo, me admiran», dice Javi; «y las chicas intentan convencerme, hasta con detalles escabrosos, de lo bueno que sería acostarme con Javi», cuenta María. Otros les preguntan dónde está la línea, qué se puede hacer y qué no: «Es la pregunta del millón —explica María—, ¡como si hubiera un manual! Nosotros, equivocándonos, hemos sabido atinar. Porque, en el fondo del corazón, sabes que hay cosas que no están bien, que te chirrían. Aunque en ese momento te nuble la excitación, lo reconoces luego y lo hablamos».

Javi y María construyen entre los dos el final de su testimonio, como si fuese una metáfora de su propia vida: «Las relaciones sexuales son algo tan impresionante, tan bonito y tan serio que pueden confundir el discernimiento. Hay noviazgos que se prolongan y relaciones que hacen sufrir mucho, por no tener la cabeza fría. Vivir un noviazgo cristiano es buscar el bien del otro por encima de uno mismo, saber que estás llamado a amar y a ser amado como Dios te ama a ti, y contar con Él. Es no quemar etapas, vivir la sexualidad con naturalidad y sin frivolizar, porque la entrega total viene después del compromiso total. Es tener confianza y saber que te estás preparando para algo impresionante: ser uno con la otra persona. Es flipante, de verdad, vivir así el noviazgo».

José Antonio Méndez.

¿Y si un cura dice que no pasa nada?

Por desgracia, no es infrecuente que, desde la Iglesia, no siempre se oriente bien a las parejas cristianas, o por falta de formación, o por oscurantismo, o por contemporizar. María, que es profesora, explica que «me da mucha rabia cuando hay curas, o profesores de Religión, como uno que tuve yo, que dicen que no pasa nada. Quien pregunta, busca la autoridad de la Iglesia porque intuye que está llamado a algo grande; no busca una opinión personal de alguien que vive su sexualidad de forma infeliz, o que siente que ha fracasado en ese tema y les roba a otros la posibilidad de vivir lo genial que es un noviazgo cristiano. Tengo amigas que, si no consiguen liarse con un chico o tener novio, se sienten inseguras; pero, después de pasar por varios, o de haberse acostado con su novio y romper, se sienten fatal porque saben que les hubiera gustado esperar, y que alguien les hubiera dicho que se podía y que merecía la pena». Y añade: «Por eso, dar testimonio y formarse en estos temas para dar razones, no un porque sí, es una responsabilidad muy grande».

* * *

Fuente original: El blog de Josico en Somos vicencianos

Segunda catequesis del Santo Padre emérito Benedicto XVI sobre san Juan Crisóstomo

Segunda catequesis del Santo Padre emérito Benedicto XVI sobre san Juan Crisóstomo

Creación del Mundo

Creación del Mundo Los animales

Los animales Adán y Eva

Adán y Eva más importante, le sopló y le dio el alma.

más importante, le sopló y le dio el alma. Creación de los ángeles

Creación de los ángeles

Ver lo bueno, experimentar lo malo…, y elegir

Ver lo bueno, experimentar lo malo…, y elegir