por Santo Padre emérito Benedicto XVI | 13 Jun, 2012 | Catequesis Artículos

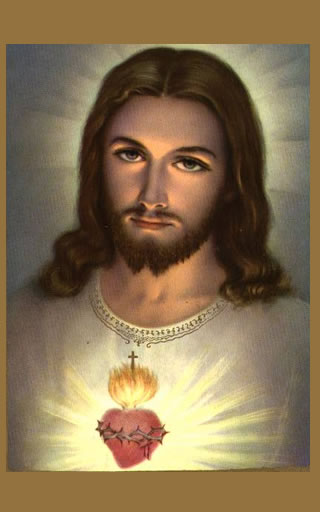

La oración de la Iglesia venera y honra al Corazón de Jesús, como invoca su Santísimo Nombre. Adora al Verbo encarnado y a su Corazón que, por amor a los hombres, se dejó traspasar por nuestros pecados. La oración cristiana practica el Vía Crucis siguiendo al Salvador. Las estaciones desde el Pretorio, al Gólgota y al Sepulcro jalonan el recorrido de Jesús que con su santa Cruz nos redimió.

Catecismo de la Iglesia Católica, n.º 2669

* * *

El domingo 1 de junio de 2008, en sus palabras previas al rezo del Ángelus, el papa Benedicto XVI habló de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, trazando una síntesis de este misterio y culto. He aquí, en forma de decálogo, redactado por Jesús de las Heras, director de la revista Ecclesia, sus ideas y frases.

* * *

El Corazón de Cristo es símbolo de la fe cristiana

El Corazón de Jesús, síntesis de la Encarnación y de la Redención

El Sagrado Corazón, manantial de bondad y de verdad

El Corazón de Jesús, expresión de la buena nueva del amor

El Sagrado Corazón, palpitación de una presencia en que se puede confiar

* * *

El decálogo del Corazón de Jesús, según Benedicto XVI

1.- El Corazón de Cristo es símbolo de la fe cristiana, particularmente amado tanto por el pueblo como por los místicos y los teólogos, pues expresa de una manera sencilla y auténtica la «buena noticia» del amor, resumiendo en sí el misterio de la encarnación y de la Redención.

2.- La solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús es la tercera y última de las fiestas que han seguido al Tiempo Pascual, tras la Santísima Trinidad y el Corpus Christi. Esta sucesión hace pensar en un movimiento hacia el centro: un movimiento del espíritu guiado por el mismo Dios.

3.- Desde el horizonte infinito de su amor, de hecho, Dios ha querido entrar en los límites de la historia y de la condición humana, ha tomado un cuerpo y un corazón, para que podamos contemplar y encontrar el infinito en el finito, el Misterio invisible e inefable en el Corazón humano de Jesús, el Nazareno.

4.- En mi primera encíclica sobre el tema del amor, el punto de partida ha sido precisamente la mirada dirigida al costado traspasado de Cristo, del que habla Juan en su Evangelio (Cf. 19,37; Deus caritas est, 12).

5.- Este centro de la fe es también la fuente de la esperanza en la que hemos sido salvados, esperanza que ha sido el tema de mi segunda encíclica.

6.- Toda persona necesita un «centro» para su propia vida, un manantial de verdad y de bondad al que recurrir ante la sucesión de las diferentes situaciones y en el cansancio de la vida cotidiana.

7.- Cada uno de nosotros, cuando se detiene en silencio, necesita sentir no sólo el palpitar de su corazón, sino, de manera más profunda, el palpitar de una presencia confiable, que se puede percibir con los sentidos de la fe y que, sin embargo, es mucho más real: la presencia de Cristo, corazón del mundo.

8.- Os invito, por tanto, a cada uno de vosotros a renovar en el mes de junio su propia devoción al Corazón de Cristo.

9.- Uno de los caminos para revitalizar esta devoción al Corazón de Cristo es valorar y practicar también la tradicional oración de ofrecimiento del día y teniendo presentes las intenciones que propongo a toda la Iglesia.

10.- Junto al Sagrado Corazón de Jesús, la liturgia nos invita a venerar el Corazón Inmaculado de María. Encomendémonos siempre a ella con gran confianza.

* * *

Jesús de las Heras

Ciudad del Vaticano el día 1 de junio 2008

por San Josemaría Escrivá de Balaguer | 13 Jun, 2012 | Portada, Primera comunión Taller de oración

- ¡Bendita perseverancia la del borrico de noria! —Siempre al mismo paso. Siempre las mismas vueltas. —Un día y otro: todos iguales.

Sin eso, no habría madurez en los frutos, ni lozanía en el huerto, ni tendría aromas el jardín.

Lleva este pensamiento a tu vida interior.

Camino, 998

* * *

Pensad en las características de un asno, ahora que van quedando tan pocos. No en el burro viejo y terco, rencoroso, que se venga con una coz traicionera, sino en el pollino joven: las orejas estiradas como antenas, austero en la comida, duro en el trabajo, con el trote decidido y alegre. Hay cientos de animales más hermosos, más hábiles y más crueles. Pero Cristo se fijó en él, para presentarse como rey ante el pueblo que lo aclamaba. Porque Jesús no sabe qué hacer con la astucia calculadora, con la crueldad de corazones fríos, con la hermosura vistosa pero hueca. Nuestro Señor estima la alegría de un corazón mozo, el paso sencillo, la voz sin falsete, los ojos limpios, el oído atento a su palabra de cariño. Así reina en el alma.

Es Cristo que pasa, 181

¡Ojalá adquieras —las quieres alcanzar— las virtudes del borrico!: humilde, duro para el trabajo y perseverante, ¡tozudo!, fiel, segurísimo en su paso, fuerte y —si tiene buen amo— agradecido y obediente.

Forja, 380

Sigue considerando las cualidades del borrico, y fíjate en que el burro, para hacer algo de provecho, ha de dejarse dominar por la voluntad de quien le lleva…: solo, no haría más que… burradas. De seguro que no se le ocurre otra cosa mejor que revolcarse en el suelo, correr al pesebre… y rebuznar.

¡Ah Jesús! —díselo tú también—: ut iumentum factus sum apud te! —me has hecho tu borriquillo; no me dejes, et ego semper tecum! —y estaré siempre Contigo. Llévame fuertemente atado con tu gracia: tenuisti manum dexteram meam… —me has cogido por el ronzal; et in voluntate tua deduxisti me… —y hazme cumplir tu Voluntad. ¡Y así te amaré por los siglos sin fin! —et cum gloria suscepisti me!

Forja, 381

Niño, pobre borrico: si, con Amor, el Señor ha limpiado tus negras espaldas, acostumbradas al estiércol, y te carga de aparejos de raso y sobre ellos pone joyas deslumbrantes, ¡pobre borrico!, no olvides que «puedes», por tu culpa, arrojar la hermosa carga por los suelos…, pero tú solo «no puedes» volvértela a cargar.

Forja, 330

Mira qué humilde es nuestro Jesús: ¡un borrico fue su trono en Jerusalén!…

Camino, 606

Te entendí bien, cuando concluías: decididamente casi no llego a borrico…, al borrico que fue el trono de Jesús para entrar en Jerusalén: me quedo formando parte del montoncillo vil de trapos sucios, que desprecia el trapero más pobre.

Pero te comenté: sin embargo, el Señor te ha elegido y quiere que seas instrumento suyo. Por eso, el hecho —real— de verte tan miserable, ha de convertirse en una razón más, para agradecer a Dios su llamada.

Forja, 607

* * *

Podéis leer en internet ambas obras de san Josemaría Escrivá de Balaguer:

por Jesús Marti Ballester | ciberia.es | CeF | 23 May, 2012 | Postcomunión Vida de los Santos

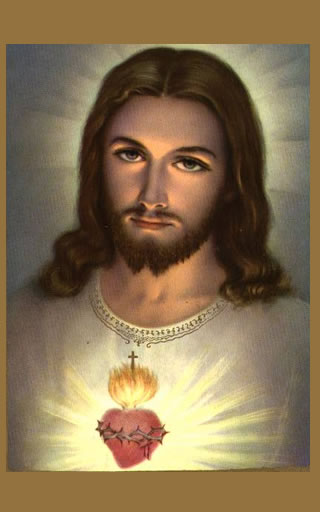

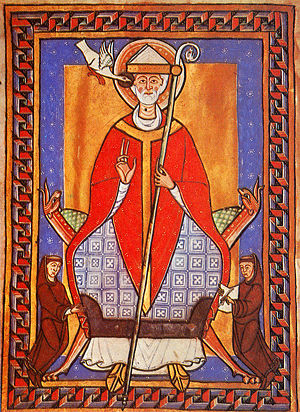

«Espada del batallador». Ese era el nombre de Hildebrando, quien al ser elegido Papa, tomó el nombre de Gregorio, «aquel que vigila». Nació de padres muy pobres en la Toscana. Muy joven fue llevado a Roma por un tío suyo, abad del Monasterio benedicitino de santa María de Roma. Uno de sus profesores dijo que nunca había conocido una inteligencia tan preclara. Cuando el P. Juan Gracián fue eligido Papa con el nombre de Gregorio VI, nombró a Hildebrando su secretario.

A su muerte, Hildebrando se fue al monasterio de Cluny. Pero al ser elegido papa san León XI, que lo estimaba muchísimo, y lo nombró ecónomo del Vaticano, y tesorero del Pontífice.Y se convirtió en el consejero de confianza de cinco pontífices, y el más fuerte colaborador de ellos en la tarea de reformar la Iglesia y llevarla por el camino de la santidad y de la fidelidad al evangelio.

Durante 25 años se negó a ser Pontífice, pero a la muerte del papa Alejandro II, mientras Hildebrando dirigía los funerales, todo el pueblo y muchísimos sacerdotes a gritaron: «¡Hildebrando Papa, Hildebrando Papa!». Él intentó subir al púlpito para decirles que no aceptaba, pero se le anticipó un obispo, y convenció al pueblo de que no había nadie mejor preparado para ser elegido Sumo Pontífice. El pueblo se apoderó de él casi a la fuerza y lo entronizó en la silla del Papa. Y los cardenales confirmaron su nombramiento diciendo: «San Pedro ha escogido a Hildebrando para que sea Papa».

Un arzobispo le escribió: «En ti están puestos los ojos de todo el pueblo. El pueblo cristiano sabe los grandes combates que has sostenido para hacer que la Iglesia vuelva a ser santa y ahora espera oír de ti grandes cosas». Y esa esperanza no se vio frustrada.

La Iglesia necesitada de renovación

San Gregorio se encontró con que en la Iglesia católica había desórdenes muy graves. Los reyes y gobernantes nombraban los obispos y párrocos y los superiores de conventos y para estos puestos no se escogía a los más santos sino a los que pagaban más y a los que les permitían ser manejados. Y sucedió que a los altos puestos de la Iglesia Católica llegaron hombres muy indignos con una conducta desastrosa. Muchos de estos ya no observaban el celibato. Y los gobernantes seguían nombrando gente indigna para los cargos eclesiásticos.

Y fue aquí donde intervino Gregorio VII con mano fuerte. Empezó destituyendo al arzobispo de Milán porque había comprado con simonía el arzobispado. Luego el Papa reunió un Sínodo de obispos y sacerdotes en Roma y decretó cosas muy graves. Quitó a todos los gobernantes el derecho a las investiduras, por el que los reyes nombraban a los obispos , abades y otras dignidades. El Papa Gregorio decretó que a los obispos los nombraba el Papa y a los párrocos, el obispo. Y decretó que todo el que se atreviera a nombrar a un obispo sin haber tenido antes el permiso del Sumo Pontífice quedaba excomulgado.

Estos decretos produjeron una verdadera revolución. Todos los que habían sido nombrados obispos o párrocos, superiores de comunidades por los gobernantes civiles al ver que iban a perder sus cargos que les proporcionaban buenas rentas y muchos honores y poder ante las gentes, protestaron y declararon que no obedecerían al Pontífice.

La querella de las investiduras

El primero fue el emperador Enrique IV de Alemania que ganaba mucho dinero nombrando obispos y párrocos. Declaró que no obedecería a Gregorio VII y que se enfrentaba a sus mandatos. El Papa lo excomulgó, y declaró que sus súbtitos quedaban libres de la obediencia al Emperador. Esto produjo un efecto fulminante. En todo el imperio se levantó una revolución contra Enrique. Cuando Enrique IV se sintió perdido se fue como humilde peregrino a visitar al Papa, refugiado en el castillo de Canossa, y vestido de penitente, estuvo por tres días en las puertas, entre la nieve, suplicando que el Sumo Pontífice lo recibiera y lo perdonara. Gregorio VII sospechaba un engaño hipócrita del emperador, para no perder su puesto, pero fueron tantos los ruegos de sus amigos que al fin lo recibió, le perdonó y le quitó la excomunión. Su arrepentimiento no duró mucho y, una vez obtenido el perdón, Enrique IV restableció el enfrentamiento. El resultado de esta reincidencia fue una segunda excomunión en el año 1080 que no amedrentó al emperador alemán, que tomó Roma cuatro años después desterrando a Gregorio que moriría al cabo de un año en Salerno.

En efecto, apenas Enrique se sintió sin la excomunión se volvió a Alemania y reunió un gran ejército y se lanzó contra Roma y tomó la ciudad. El Papa quedó encerrado en el Castillo de Santángelo, pero a los pocos días llegó un ejército católico al mando de Roberto Guiscardo, que lo sacó de allí y lo hizo salir de la ciudad. El Papa tuvo que refugiarse en el Castillo de Salerno. ¡Los tiempos habían cambiado! Nueve años antes estuvo también Gregorio en aquel castillo junto al Tíber. Su estancia fue muy breve: sólo una noche, pero una noche horrible. En la vigilia de Navidad del 1075, cuando estaba celebrando la Santa Misa, un puñado de hombres se precipitó sobre él, le arrastraron por los cabellos, le molieron a golpes y, después de colmarlo de injurias, lo abandonaron en una mazmorra de aquella antigua fortaleza. Al día siguiente, sin embargo, horrorizado el pueblo por tanta violencia, corrió en su socorro, forzó las puertas de su prisión y lo llevaron en triunfo hasta Santa María la Mayor, donde pudo acabar su Misa, tan brutalmente interrumpida.

Ahora, en cambio, Roma parecía haberse olvidado de él y no pensaba más que en festejar, ruidosamente, a su sucesor. En cambio el conde normando Roberto Guiscardo no podía olvidar lo que debía a aquel hombre que, a lo largo de tantos años, había impulsado siempre a todos los papas a que mantuvieran una política de buenas relaciones con su pueblo. El normando, pues, subió hacia Roma, en mayo le ganó la ciudad a Enrique IV y se la entregó a Gregorio Vll y, para castigar la versatilidad de los romanos, permitió que la Urbe fuera saqueada. Aquella acción sirvió para que el papa perdiera definitivamente los pocos simpatizantes que le quedaran. De modo que mientras el emperador se replegaba hacia el norte para escapar de los normandos, Gregorio Vll tuvo que huir hacia el sur para eludir la cólera de los romanos.

Todavía vivió un año en Salerno, abandonado de todos. Allí murió el 25 de mayo del 1085 pronunciando la conocida frase: «He amado la justicia y odiado la iniquidad; por eso muero en el destierro»…

La Iglesia, y ello no se puede poner en duda, le debe el éxito de su reforma en el siglo XI y haberse liberado de la servidumbre del poder imperial. Por eso, cinco siglos más tarde, en el año 1606, Gregorio Vll fue canonizado por Paulo V, un papa muy parecido a él por su convicción acerca de la preeminencia universal del papado.

Cuando él murió parecía que sus enemigos habían quedado vencedores, pero las ideas de este gran Pontífice se impusieron en toda la Iglesia Católica y ahora es reconocido como uno de los Papas más santos que ha tenido nuestra la Iglesia. Un hombre providencial que libró a la Iglesia de Cristo de ser esclavizada por los gobernantes civiles y de ser gobernada por hombres indignos.

Su fiesta la celebra la Iglesia universal el día 25 de mayo, junto a otros ilustres pontífices (Urbano IV y Bonifacio IV) y el Doctor de la Iglesia san Beda el Venerable.

* * *

Enlace al artículo original

por Luis M. Benavides | 4 May, 2012 | Catequesis Metodología

Esta vez, analizaremos algunas consideraciones para el realizar cantos con los niños en la catequesis familiar, escolar, parroquial, etc. Recordemos siempre que los niños no son un jurado exigente a la hora de cantar, muy por el contrario, están naturalmente predispuestos hacia el canto y la música; lo mismo sucede cuando estos cantos van dirigidos a Dios: tocan la fibra íntima d de cada niño y niña y lo ayudan a expresar su fe de una manera íntegra; de allí la importancia de su buena selección y utilización.

Hay que poner especial cuidado en el contenido de los cantos que utilizamos en la catequesis, debido a la huella que imprimen en el corazón del niño. No debemos caer en cursilerías, simplificaciones tontas, carentes de toda poesía o sentido teológico. El contenido debe ser simple, profundo y debe estar al alcance del entendimiento del niño. Es muy importante explicar siempre la letra, previamente.

* * *

Indicaciones para el canto con niños

- El texto y la música deben expresar belleza y poesía, como forma de acercarse a Dios.

- El canto dirigido al Señor debe diferenciarse de otro canto común por la forma y disposición con que se canta.

- La melodía debe ser afín a la edad; es decir, debe ser, alegre, ágil, corta, rítmica, sencilla, repetitiva y fácil de recordar.

- Los cantos pueden ser acompañados con gestos que refuercen el contenido, sin caer en gestos ridículos por demasiado simplones. Es decir, los gestos tienen su autonomía; no deben repetir lo que dice la letra.

- La letra y la melodía deben estar en sintonía con el contexto litúrgico que se vive o con el tema catequístico en cuestión.

- Hay que recurrir a la creatividad, al ingenio y al incentivo para lograr que los niños «vivan» los cantos dedicados a Dios.

- Los niños están más pendientes de la canción en sí que de la forma en que esta es cantada por el catequista; constituyen un público deseoso de cantar y aprender la nueva canción. Por lo tanto, podemos movernos y cantar con cierta tranquilidad, aunque nos equivoquemos.

- En la medida que se pueda, es conveniente acompañar los cantos con instrumentos musicales, más aún cuando son los mismos niños que los ejecutan. Muchos niños ejecutan en instrumentos musicales en sus casas y están deseosos que se los invite a compartir sus habilidades musicales con los demás; otros, pueden aprender en el momento a ejecutar algunos instrumentos sencillos. Lo importante es que todos los que toquen instrumentos estén al servicio de la expresión musical de todos los presentes.

- Puede resultar de gran utilidad y como una bella manera de intercambio intergeneracional, convocar a adolescentes y jóvenes a acompañar con sus instrumentos y voces a los niños y niñas de edades más tempranas. Generando así un compromiso que va mucho más allá del servicio de la música.

- Es muy importante el ensayo previo de las canciones. Los niños llegarán a las celebraciones conociendo el texto y la música de antemano. No solo habrá que explicar el significado de los textos sino que los niños deberán memorizar la melodía previamente.

- Un buen momento para memorizar los cantos son los momentos previos a las celebraciones, antes de iniciar la catequesis, y también en los minutos anteriores a la reunión general de los grupos.

- Es conveniente al principio, disponer de un cancionero para ir acostumbrándose a las canciones, aunque es recomendable aprenderlas de memoria. Una vez que los niños van memorizando las canciones quedan grabadas en sus corazones de por vida y, por otra parte.

- Si uno no se siente capacitado para cantar, puede solicitar ayuda a otros catequistas o músicos de la familia o comunidad parroquial y escolar. También, se pueden contar con la ayuda de un aparato reproductor de música.

- A muchos padres les interesa tener en sus casas copias (texto y música) de las canciones para cantarlas con sus hijos. Habrá que prever la forma de hacer llegar las canciones a las familias.

- Hagamos uso pero no abuso de la canción en catequesis. Muchas canciones hermosas se terminan «gastando» porque las repetimos interminablemente en toda ocasión.

- No es recomendable utilizar melodías de canciones conocidas, a las que se les ha cambiado la letra, ya que los niños y los grandes instintivamente se remiten a la canción preexistente.

Hay que esforzarse en conseguir la mayor cantidad y calidad de canciones litúrgicas y catequísticas. Gracias a Dios y a la tarea de muchos catequistas, músicos y poetas están apareciendo nuevos cancioneros religiosos, especialmente compuestos para niños. Hay que saber buscar y quedarse con lo mejor. Estas indicaciones que acabo de darles pretendieron ser, solamente, una guía para la utilización del canto religioso en la catequesis. Está claro que la única manera de aprender a cantar canciones con los niños es cantando con ellos. Solo quien ha pasado por tal hermosa experiencia puede darse cuenta del inmenso papel que tiene el canto en la catequesis.

(De la Serie «Los niños y la Liturgia», columna 11.ª)

* * *

Todas las catequesis de Luis María Benavides

Catequesis en camino – Sitio web de Luis María Benavides

por Luis M. Benavides | 12 Abr, 2012 | Catequesis Metodología

«Cantar es propio del que ama»

«Cantar bien es orar dos veces»

San Agustín de Hipona

* * *

La facultad de cantar es una de las grandes maravillas que el hombre ha recibido de Dios. Desde tiempos muy remotos, el canto ha estado ligado a las manifestaciones humanas y religiosas del hombre.

El canto es una forma intensa de expresión verbal, poética y musical a la vez. Es una de las maneras más completas de la expresión humana y, quizás, uno de los mejores medios para alabar a Dios.

No hay que perder de vista que el canto en la catequesis tiene un neto sentido religioso: es decir, “religa” a la criatura con su Creador; hace del canto religioso una oración (personal o comunitaria), una forma de comunicarse con Dios. El canto es esencialmente comunitario, por eso se presta para orar en conjunto, haciendo que el grupo tenga un mismo sentir. El canto sirve también para orar a solas con nuestro Padre Dios. Cantar es expresar juntos la fe y, también es una respuesta unánime a la Palabra de Dios.

El canto ocupa un lugar destacadísimo en la catequesis infantil. Junto al gesto es uno de los medios de expresión que más gusta y atrae a los niños. El canto penetra de tal modo en el corazón de los pequeños que muchas canciones aprendidas en la infancia se recuerdan de por vida.

El canto religioso es un recurso educativo-recreativo-pastoral importantísimo. En la catequesis de niños el canto debe ser un elemento cotidiano y permanente. Se los recomiendo vivamente. Es más, creo que la incorporación del canto en la catequesis infantil es una opción metodológica ya que, en la práctica, muchas veces se trata de una «catequesis cantada».

Una catequesis infantil sin cantos es una catequesis «muerta» antes de empezar. En cualquier catequesis que se gloría de buena desbordan de canciones compartidas; sobre todo, cuando unimos cantos con gestos. Esta fusión «mágica» del canto y gesto genera en los pequeños una respuesta que ni siquiera imaginamos. El potencial educativo que tiene la música es inmenso. Quienes ya han hecho la experiencia saben que pocas cosas les gustan más a los niños que «cantar con todo el cuerpo», es decir, hacer una sola cosa del gesto y la canción. Un catequista creativo podrá crear junto a los niños y elegir los gestos que mejor se identifiquen con las canciones preferidas por ellos y que mejor ayuden a comunicarse con Dios.

Un canto no se improvisa, es el resultado de un trabajo catequístico. Con frecuencia se descuida el canto. Se canta como se puede y cada uno hace su propia música. Hay que aprender a cantar y a cantar bien. Una canción que sirve para orar es una poesía, porque además de las verdades de fe que dice, expresa también los sentimientos del corazón. La música, si es buena, subraya y hace resaltar los sentimientos: el ritmo y la melodía ayudan a expresar la alegría, la tristeza… Esto resulta importante hacérselo notar y sentir al grupo de niños. La música ayuda también a la memoria; de hecho, las emociones se adhieren al ritmo y a la melodía.

Cuando nos disponemos a pensar la música con relación a los niños, quizás, lo primero que tenemos que hacer es descartar el tema de encararla como “un recurso más”. ¿Por qué?, porque en la infancia, la música, no es algo exterior sino que constituye un elemento fundamental de su estructura. Y está muy bien dicho “fundamental”, porque es ella, la música, quien comienza a fundar la vida de cualquier niño. Pareciera ser que la “palabra” inicial, más que dicha es cantada, que ese imperceptible hilo comunicante que establece las primeras relaciones entre los hombres no se traducen con letras sino con signos de pentagrama.

Pensar una infancia sin música, sin canciones es una contradicción. Y, visto a la distancia, desde la vida adulta, podemos hasta afirmar que la infancia es la música de la vida. Lo mismo sería pensar una catequesis sin canciones ni música. Todos los núcleos de interés del chico se acompañan de lo musical, del canto: lo afectivo, lo fantasioso, la alegría y las ganas de pasarla bien, los valores, lo sagrado. Cómo podremos acercarnos al Dios omnipotente, misericordioso y todopoderoso sino con todo el cuerpo, que se expresa a través de la música y el canto.

¿Cómo puede decirse mejor que el amor de Dios es maravilloso… que con la canción que sabemos tan de memoria? O que en nuestra vida hay un río de vida… y que tengo en casa a mi mamá, pero mi mamá son dos… Quizás los grandes hemos perdido la noción de la importancia de todo esto, quizás no hayamos crecido lo suficiente en la niñez espiritual, y por eso le restemos importancia, bastaría escuchar muchas veces: vienen con alegría Señor… para darnos cuenta lo lejos que estamos de ese crecimiento.

Quizás no sepamos cantar ni tocar ningún instrumento, pero la técnica para algo sirve, tenemos muchas formas de cantarle a Dios con los chicos, más que saber de música hay que vivirla.

(De la Serie «Los niños y la Liturgia», columna 10.ª)

* * *

Todas las catequesis de Luis María Benavides

Catequesis en camino – Sitio web de Luis María Benavides

por Editorial Casals | 11 Abr, 2012 | Despertar religioso Historias de la Biblia

José era uno de los hijos más pequeños de Jacob. Tenía muchos sueños y le gustaba contarlos. Un día les contó uno a sus hermanos: «Estábamos en el campo atando espigas. Las mías se mantenían derechas, mientras que las vuestras se inclinaban ante las mías».

Sus hermanos, pensando que José quería ser el jefe y mandarles, le tomaron manía.

«Ayúdame a no tener manía a nadie»

* * *

José en la cisterna

Un día, Jacob mandó a José, que fuera a ver cómo estaban sus hermanos. Éstos, al verle, decidieron tirarle a un pozo. No querían que muriera y se lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que pasaban por allí.

«¡Señor, ayúdame a portarme bien con mis hermanos!»

* * *

Las pirámides de Egipto

Los mercaderes llevaron a José a Egipto. Allí estuvo sirviendo a Putifar, jefe de la guardia del Faraón, el rey de Egipto. Mientras tanto, Ja cob estaba muy triste, pues sus hijos le habían contado que a José se lo había comido una fiera.

cob estaba muy triste, pues sus hijos le habían contado que a José se lo había comido una fiera.

«Que nunca dé disgustos a mis papás»

* * *

José en la cárcel

José en la cárcel

Los hombres de la guardia del Faraón tenían envidia de José porque todo lo hacía bien y se inventaron cosas para poder acusarle y meterle en la cárcel.

Allí conoció a los encargados del vino y de los pasteles de palacio, de los que se hizo muy amigo. José les explicó el significado del sueño que habían tenido y acertó.

Allí conoció a los encargados del vino y de los pasteles de palacio, de los que se hizo muy amigo. José les explicó el significado del sueño que habían tenido y acertó.

«Ayúdame a ser buen amigo»

* * *

José explica el sueño del Faraón

José explica el sueño del Faraón

El Faraón tuvo un sueño en el que vio unas vacas y nadie sabía explicarle su significado. Cuando se enteraron los encargados del vino, fueron al Faracón y le dijeron que José sabía explicar los sueños. El Faraón mandó llamar a José, que le dijo: «Las siete vacas gordas quieren decir siete años de mucha comida, y las siete vacas flacas, significan siete años de hambre. Tienes que buscar a un hombre sabio que sepa guardar alimentos durante los años buenos, para cuando venga el tiempo de hambre». El Faraón de dijo: «Tú serás ese hombre, te nombro mi Ministro».

Los hermanos de José van a Egipto

Los hermanos de José van a Egipto

Cuando pasaron los siete años buenos y llegó la época del hambre, todo el mundo iba a Egipto a comprar trigo. También llegaron los hermanos de José, que no le reconocieron. Cuando José vio que se querían entre ellos y que habían cuidado de su padre, se echó a llorar y les abrazó diciendo: «Yo soy José, vuestro hermano. No os preocupéis porque no estoy enfadado con vosotros. Ha sido Dios quien ha querido que yo esté en Egipto para cuidaros».

«Dios mío, que sepa perdonar como José»

* * *

Jacob va también a Egipto

Jacob va también a Egipto

Luego José les dijo: «Volved a Canaán y decidle a nuestro padre que estoy vivo y que se venga con vosotros. Yo cuidaré de todos». Regresaron los hermanos a Canaán y contaron a Jacob que José vivía. Jacob se puso muy contento.

Además Dios de dijo: «Haz lo que pide tu hijo José. En Egipto Yo te daré un gran pueblo y volverás a la Tierra Prometida».

Además Dios de dijo: «Haz lo que pide tu hijo José. En Egipto Yo te daré un gran pueblo y volverás a la Tierra Prometida».

«Que dé alegrías a mis papás como José a Jacob»

* * *

Los israelitas en Egipto

Los israelitas en Egipto

Pasó el ti empo y llegó otro Faraón, que no había conocido a José. Como habían ido muchos israelitas a Egipto a por comida, el Faraón le dio miedo que fueran más numerosos y fuertes que ellos y los puso a trabajar como esclavos.

empo y llegó otro Faraón, que no había conocido a José. Como habían ido muchos israelitas a Egipto a por comida, el Faraón le dio miedo que fueran más numerosos y fuertes que ellos y los puso a trabajar como esclavos.

Además, mandó arrojar al río Nilo a los niños israelitas que nacieran.

«Ayúdame a no hacer cosas malas»

* * *

De La Biblia más infantil, Casals, 1999. Páginas 27 a 34

De La Biblia más infantil, Casals, 1999. Páginas 27 a 34

Coordinador: Pedro de la Herrán

Texto: Miguel Álvarez y Sagrario Fernández Díaz

Dibujos: José Ramón Sánchez y Javier Jerez

* * *

por Flory Martín | 16 Mar, 2012 | Primera comunión Dinámicas

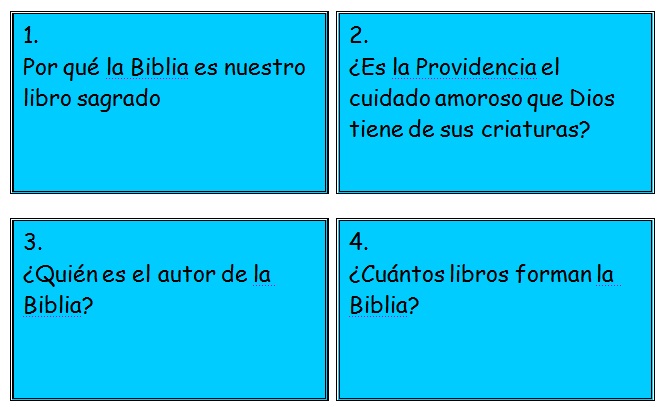

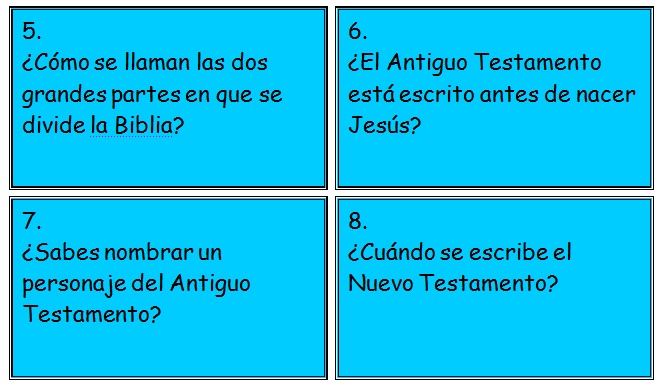

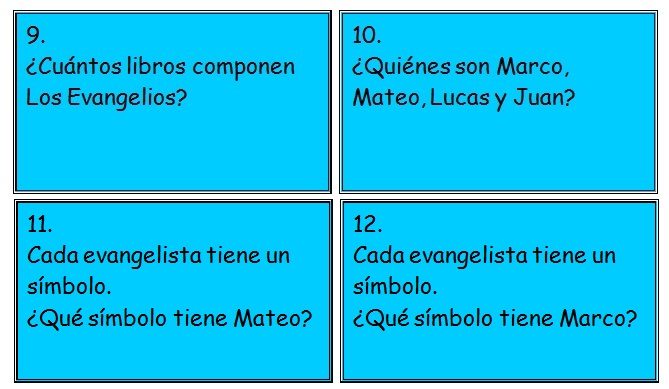

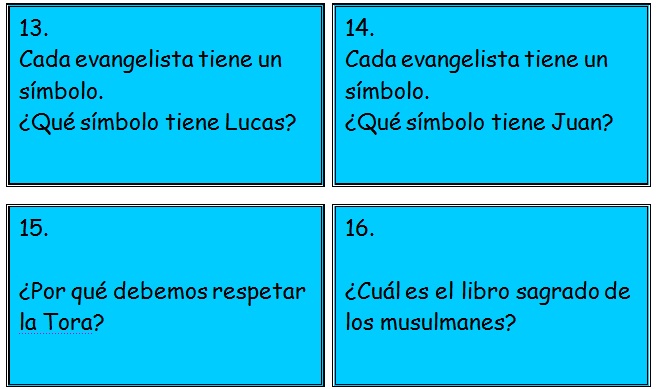

El siguiente material consiste en un sencillo juego de preguntas y respuestas por equipos cuyo tema de fondo es la Biblia. La finalidad principal de esta experiencia consiste en ejercitar la memoria y unos pocos rudimentos conceptuales de contenido bíblico. Se pretende que aflore la visión lúdica de la asignatura y de los contenidos bíblicos, que se trabaje en equipo con la estructura y el orden necesarios para alcanzar el éxito y que el alumnado relacione los contenidos que desarrolla esta actividad con sus implicaciones culturales.

* * *

Desarrollo de la dinámica

- Se divide a la clase en dos/tres grupos que formarán equipo para este concurso de preguntas y respuestas.

- Cada grupo elige un nombre y un portavoz que ha de ser quien dé la respuesta de todo el equipo; fuera de él las demás respuestas proporcionadas no serán válidas.

- El profesor con las tarjetas de preguntas ya barajadas echa a suertes el turno de comienzo y se da paso al juego, previa explicación del profesor.

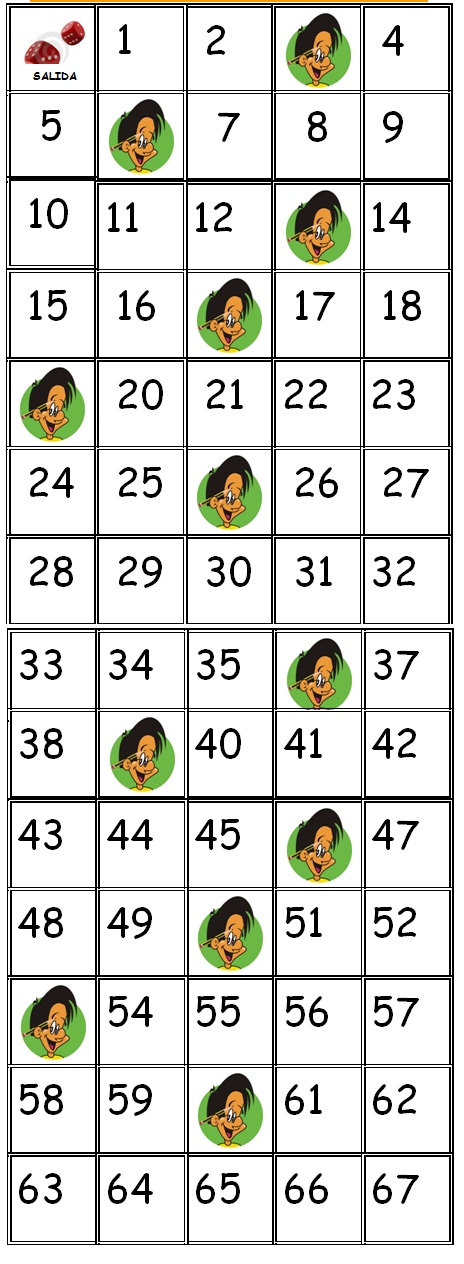

- Cada grupo dispone de un dado y de dos tiradas por turno. En el tablero encontramos una serie de casillas con un personaje dibujado que corresponden a las preguntas.

- Si el grupo al tirar el dado cae en pregunta ha de responder correctamente, en este caso avanzaría dos casillas y volvería a tirar el dado hasta completar sus dos tiradas por turno. Si la respuesta no fuera correcta retrocederían tres casillas cediendo el turno al siguiente equipo.

- El grupo ganador sería aquel que llegara a la meta por exceso o con el número justo.

Notas

- La duración del tiempo de respuesta debe determinarla el profesor en cada caso.

- Es conveniente colocar el tablero en la pizarra y utilizar algún material adherente para que las fichas colocadas en el tablero estén a la vista de todos.

- Si el juego acabara pronto podría repetirse a modo de revancha empleando las preguntas no utilizadas en la sesión anterior.

- Una sugerencia adicional sería realizar rebote de pregunta para otro grupo que se adjudicaría las dos posiciones del anterior.

- Por último, conviene señalar a los grupos la respuesta correcta.

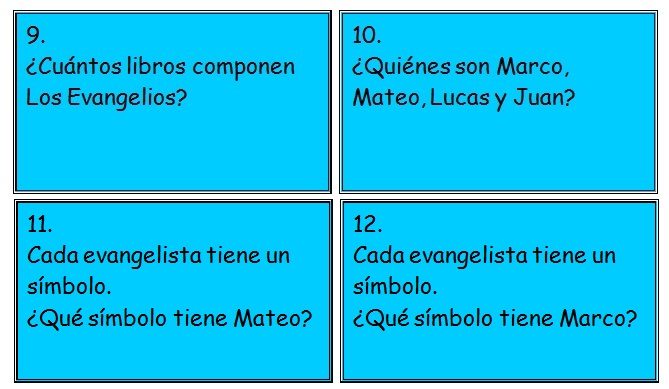

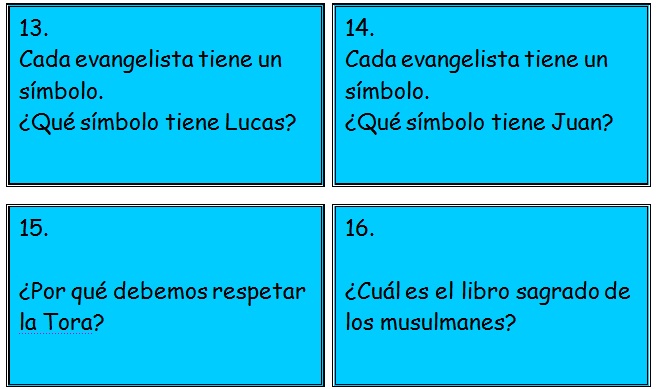

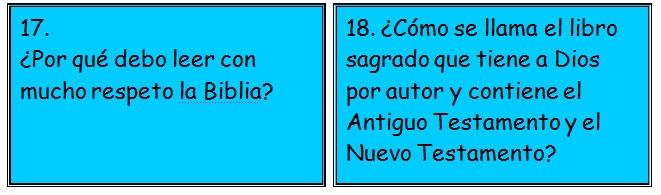

Tarjetas con las preguntas

Tablero

por Santo Padre emérito Benedicto XVI | 29 Feb, 2012 | Catequesis Magisterio

En esta catequesis quiero hablar brevemente del tiempo de Cuaresma, que comienza (…) con la liturgia del Miércoles de Ceniza. Se trata de un itinerario de cuarenta días que nos conducirá al Triduo pascual, memoria de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el corazón del misterio de nuestra salvación. En los primeros siglos de vida de la Iglesia este era el tiempo en que los que habían oído y acogido el anuncio de Cristo iniciaban, paso a paso, su camino de fe y de conversión para llegar a recibir el sacramento del Bautismo. Se trataba de un acercamiento al Dios vivo y de una iniciación en la fe que debía realizarse gradualmente, mediante un cambio interior por parte de los catecúmenos, es decir, de quienes deseaban hacerse cristianos, incorporándose así a Cristo y a la Iglesia.

Sucesivamente, también a los penitentes y luego a todos los fieles se les invitaba a vivir este itinerario de renovación espiritual, para conformar cada vez más su existencia a la de Cristo. La participación de toda la comunidad en los diversos pasos del itinerario cuaresmal subraya una dimensión importante de la espiritualidad cristiana: la redención, no de algunos, sino de todos, está disponible gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, sea los que recorrían un camino de fe como catecúmenos para recibir el Bautismo, sea quienes se habían alejado de Dios y de la comunidad de la fe y buscaban la reconciliación, sea quienes vivían la fe en plena comunión con la Iglesia, todos sabían que el tiempo que precede a la Pascua es un tiempo de metánoia, es decir, de cambio interior, de arrepentimiento; el tiempo que identifica nuestra vida humana y toda nuestra historia como un proceso de conversión que se pone en movimiento ahora para encontrar al Señor al final de los tiempos.

Con una expresión que se ha hecho típica en la liturgia, la Iglesia denomina el período en el que hemos entrado hoy «Quadragesima», es decir, tiempo de cuarenta días y, con una clara referencia a la Sagrada Escritura, nos introduce así en un contexto espiritual preciso. De hecho, cuarenta es el número simbólico con el que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento representan los momentos más destacados de la experiencia de la fe del pueblo de Dios. Es una cifra que expresa el tiempo de la espera, de la purificación, de la vuelta al Señor, de la consciencia de que Dios es fiel a sus promesas. Este número no constituye un tiempo cronológico exacto, resultado de la suma de los días. Indica más bien una paciente perseverancia, una larga prueba, un período suficiente para ver las obras de Dios, un tiempo dentro del cual es preciso decidirse y asumir las propias responsabilidades sin más dilaciones. Es el tiempo de las decisiones maduras.

El número cuarenta aparece ante todo en la historia de Noé. Este hombre justo, a causa del diluvio, pasa cuarenta días y cuarenta noches en el arca, junto a su familia y a los animales que Dios le había dicho que llevara consigo. Y espera otros cuarenta días, después del diluvio, antes de tocar la tierra firme, salvada de la destrucción (cf. Gn 7, 4.12; 8, 6). Luego, la próxima etapa: Moisés permanece en el monte Sinaí, en presencia del Señor, cuarenta días y cuarenta noches, para recibir la Ley. En todo este tiempo ayuna (cf. Ex 24, 18). Cuarenta son los años de viaje del pueblo judío desde Egipto hasta la Tierra prometida, tiempo apto para experimentar la fidelidad de Dios: «Recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años… Tus vestidos no se han gastado ni se te han hinchado los pies durante estos cuarenta años», dice Moisés en el Deuteronomio al final de estos cuarenta años de emigración (Dt 8, 2.4). Los años de paz de los que goza Israel bajo los Jueces son cuarenta (cf. Jc 3, 11.30), pero, transcurrido este tiempo, comienza el olvido de los dones de Dios y la vuelta al pecado. El profeta Elías emplea cuarenta días para llegar al Horeb, el monte donde se encuentra con Dios (cf. 1 R 19, 8). Cuarenta son los días durante los cuales los ciudadanos de Nínive hacen penitencia para obtener el perdón de Dios (cf. Gn 3, 4). Cuarenta son también los años de los reinos de Saúl (cf. Hch 13, 21), de David (cf. 2 Sm 5, 4-5) y de Salomón (1 R 11, 41), los tres primeros reyes de Israel. También los Salmos reflexionan sobre el significado bíblico de los cuarenta años, como por ejemplo el Salmo 95, del que hemos escuchado un pasaje: «Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras». Durante cuarenta años aquella generación me asqueó, y dije: «Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino»» (vv. 7c-10).

En el Nuevo Testamento Jesús, antes de iniciar su vida pública, se retira al desierto durante cuarenta días, sin comer ni beber (cf. Mt 4, 2): se alimenta de la Palabra de Dios, que usa como arma para vencer al diablo. Las tentaciones de Jesús evocan las que el pueblo judío afrontó en el desierto, pero que no supo vencer. Cuarenta son los días durante los cuales Jesús resucitado instruye a los suyos, antes de ascender al cielo y enviar el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 3).

Con este número recurrente —cuarenta— se describe un contexto espiritual que sigue siendo actual y válido, y la Iglesia, precisamente mediante los días del período cuaresmal, quiere mantener su valor perenne y hacernos presente su eficacia. La liturgia cristiana de la Cuaresma tiene como finalidad favorecer un camino de renovación espiritual, a la luz de esta larga experiencia bíblica y sobre todo aprender a imitar a Jesús, que en los cuarenta días pasados en el desierto enseñó a vencer la tentación con la Palabra de Dios. Los cuarenta años de la peregrinación de Israel en el desierto presentan actitudes y situaciones ambivalentes. Por una parte, son el tiempo del primer amor con Dios y entre Dios y su pueblo, cuando él hablaba a su corazón, indicándole continuamente el camino por recorrer. Dios, por decirlo así, había puesto su morada en medio de Israel, lo precedía dentro de una nube o de una columna de fuego, proveía cada día a su sustento haciendo que bajara el maná y que brotara agua de la roca. Por tanto, los años pasados por Israel en el desierto se pueden ver como el tiempo de la elección especial de Dios y de la adhesión a él por parte del pueblo: tiempo del primer amor. Por otro lado, la Biblia muestra asimismo otra imagen de la peregrinación de Israel en el desierto: también es el tiempo de las tentaciones y de los peligros más grandes, cuando Israel murmura contra su Dios y quisiera volver al paganismo y se construye sus propios ídolos, pues siente la exigencia de venerar a un Dios más cercano y tangible. También es el tiempo de la rebelión contra el Dios grande e invisible.

Esta ambivalencia, tiempo de la cercanía especial de Dios —tiempo del primer amor—, y tiempo de tentación —tentación de volver al paganismo—, la volvemos a encontrar, de modo sorprendente, en el camino terreno de Jesús, naturalmente sin ningún compromiso con el pecado. Después del bautismo de penitencia en el Jordán, en el que asume sobre sí el destino del Siervo de Dios que renuncia a sí mismo y vive para los demás y se mete entre los pecadores para cargar sobre sí el pecado del mundo, Jesús se dirige al desierto para estar cuarenta días en profunda unión con el Padre, repitiendo así la historia de Israel, todos los períodos de cuarenta días o años a los que he aludido. Esta dinámica es una constante en la vida terrena de Jesús, que busca siempre momentos de soledad para orar a su Padre y permanecer en íntima comunión, en íntima soledad con él, en exclusiva comunión con él, y luego volver en medio de la gente. Pero en este tiempo de «desierto» y de encuentro especial con el Padre, Jesús se encuentra expuesto al peligro y es asaltado por la tentación y la seducción del Maligno, el cual le propone un camino mesiánico diferente, alejado del proyecto de Dios, porque pasa por el poder, el éxito, el dominio, y no por el don total en la cruz. Esta es la alternativa: un mesianismo de poder, de éxito, o un mesianismo de amor, de entrega de sí mismo.

Esta situación de ambivalencia describe también la condición de la Iglesia en camino por el «desierto» del mundo y de la historia. En este «desierto» los creyentes, ciertamente, tenemos la oportunidad de hacer una profunda experiencia de Dios que fortalece el espíritu, confirma la fe, alimenta la esperanza y anima la caridad; una experiencia que nos hace partícipes de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte mediante el sacrificio de amor en la cruz. Pero el «desierto» también es el aspecto negativo de la realidad que nos rodea: la aridez, la pobreza de palabras de vida y de valores, el laicismo y la cultura materialista, que encierran a la persona en el horizonte mundano de la existencia sustrayéndolo a toda referencia a la trascendencia. Este es también el ambiente en el que el cielo que está sobre nosotros se oscurece, porque lo cubren las nubes del egoísmo, de la incomprensión y del engaño. A pesar de esto, también para la Iglesia de hoy el tiempo del desierto puede transformarse en tiempo de gracia, pues tenemos la certeza de que incluso de la roca más dura Dios puede hacer que brote el agua viva que quita la sed y restaura.

Queridos hermanos y hermanas, en estos cuarenta días que nos conducirán a la Pascua de Resurrección podemos encontrar nuevo valor para aceptar con paciencia y con fe todas las situaciones de dificultad, de aflicción y de prueba, conscientes de que el Señor hará surgir de las tinieblas el nuevo día. Y si permanecemos fieles a Jesús, siguiéndolo por el camino de la cruz, se nos dará de nuevo el claro mundo de Dios, el mundo de la luz, de la verdad y de la alegría: será el alba nueva creada por Dios mismo. ¡Feliz camino de Cuaresma a todos vosotros!

* * *

Santo Padre emérito Benedicto XVI: Miércoles de ceniza

Audiencia General del miércoles, 22 de febrero de 2012

por CeF sobre materiales de foros.marianistas.org | 28 Feb, 2012 | Postcomunión Dinámicas

Dinámica sobre las Virtudes Teologales especialmente pensada para preadolescentes de hasta 12 años.

La autora, Pilar, plantea el siguiente esquema con unos materiales muy recomendados y acertados.

1.ª Parte: La fe, la esperanza y la caridad.

* * *

1.ª Parte: La fe, la esperanza y la caridad.

Exposición doctrinal sencilla de las tres virtudes. Puedes utilizar las siguientes fuentes:

Virtudes teologales

Virtudes teologales

Las virtudes teologales

La fe, la esperanza y la caridad

Las virtudes teologales en san Juan de la Cruz

San Zenón de Verona: Tratado sobre la fe, la esperanza y la caridad

* * *

Fuente original: foros.marianistas.org

* * *

José en la cárcel

José en la cárcel José explica el sueño del Faraón

José explica el sueño del Faraón Los hermanos de José van a Egipto

Los hermanos de José van a Egipto Jacob va también a Egipto

Jacob va también a Egipto Además Dios de dijo: «Haz lo que pide tu hijo José. En Egipto Yo te daré un gran pueblo y volverás a la Tierra Prometida».

Además Dios de dijo: «Haz lo que pide tu hijo José. En Egipto Yo te daré un gran pueblo y volverás a la Tierra Prometida». Los israelitas en Egipto

Los israelitas en Egipto

De La Biblia más infantil, Casals, 1999. Páginas 27 a 34

De La Biblia más infantil, Casals, 1999. Páginas 27 a 34