por CEF | Varios en Internet | 9 Ene, 2016 | Postcomunión Dinámicas

En el Bautismo somos consagrados por el Espíritu Santo. La palabra «cristiano» significa esto, significa consagrado como Jesús, en el mismo Espíritu en el que fue inmerso Jesús en toda su existencia terrena. Él es el «Cristo», el ungido, el consagrado, los bautizados somos «cristianos», es decir consagrados, ungidos. Y entonces, queridos padres, queridos padrinos y madrinas, si queréis que vuestros niños lleguen a ser auténticos cristianos, ayudadles a crecer «inmersos» en el Espíritu Santo, es decir, en el calor del amor de Dios, en la luz de su Palabra. Por eso, no olvidéis invocar con frecuencia al Espíritu Santo, todos los días. «¿Usted reza, señora?» —«Sí» —«¿A quién reza?» —«Yo rezo a Dios» —Pero «Dios», así, no existe: Dios es persona y en cuanto persona existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. «¿Tú a quién rezas?» —«Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo». Normalmente rezamos a Jesús. Cuando rezamos el «Padrenuestro», rezamos al Padre. Pero al Espíritu Santo no lo invocamos tanto. Es muy importante rezar al Espíritu Santo, porque nos enseña a llevar adelante la familia, los niños, para que estos niños crezcan en el clima de la Trinidad santa. Es precisamente el Espíritu quien los lleva adelante. Por ello no olvidéis invocar a menudo al Espíritu Santo, todos los días. Podéis hacerlo, por ejemplo, con esta sencilla oración: «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor». Podéis hacer esta oración por vuestros niños, además de hacerlo, naturalmente, por vosotros mismos.

Papa Francisco

* * *

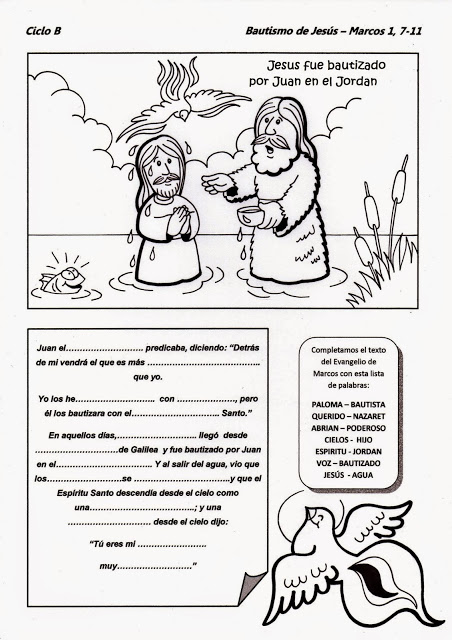

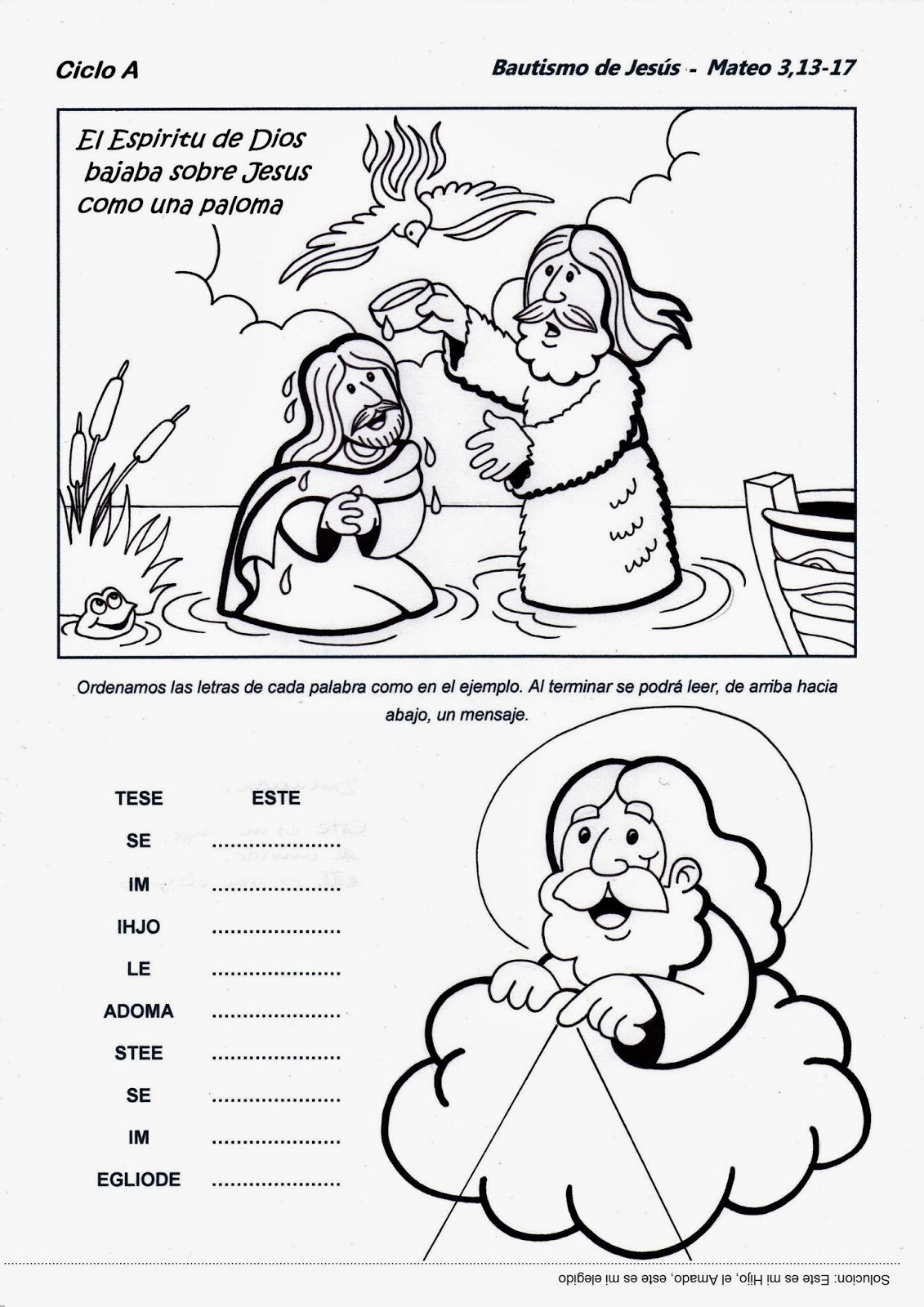

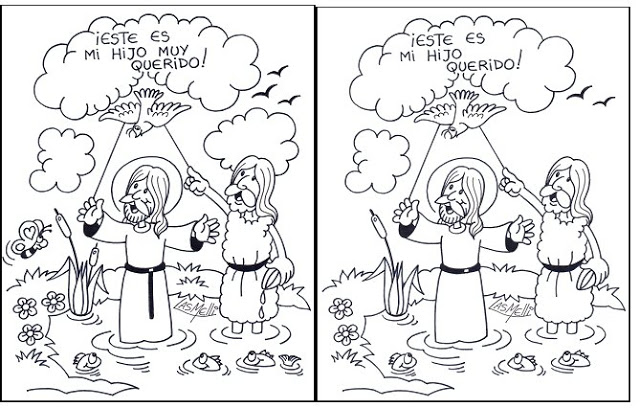

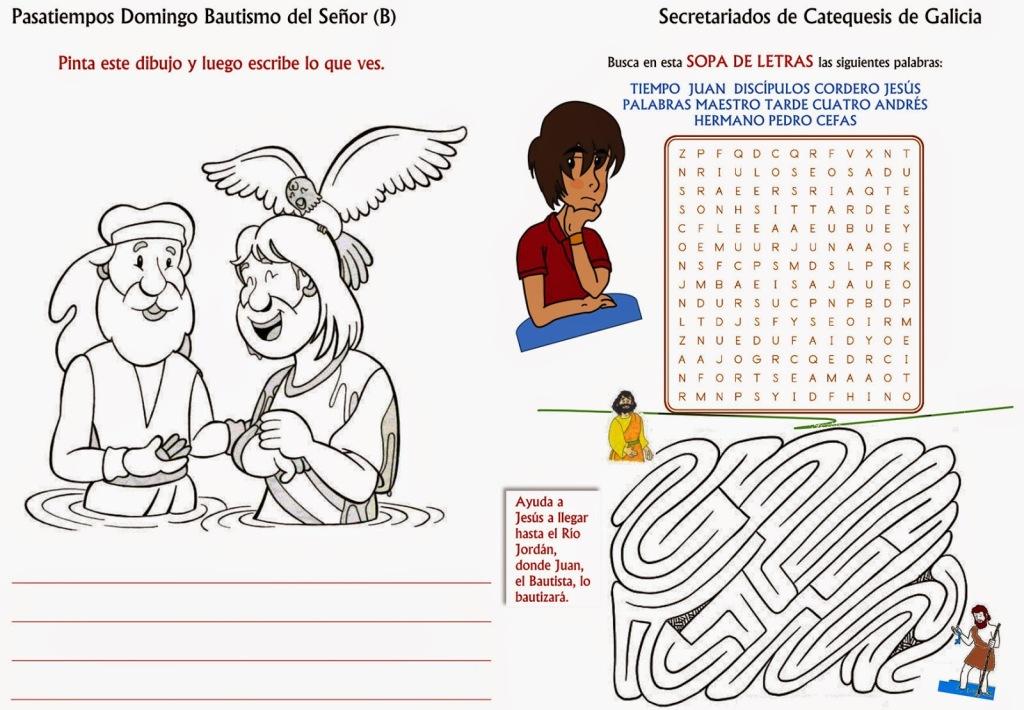

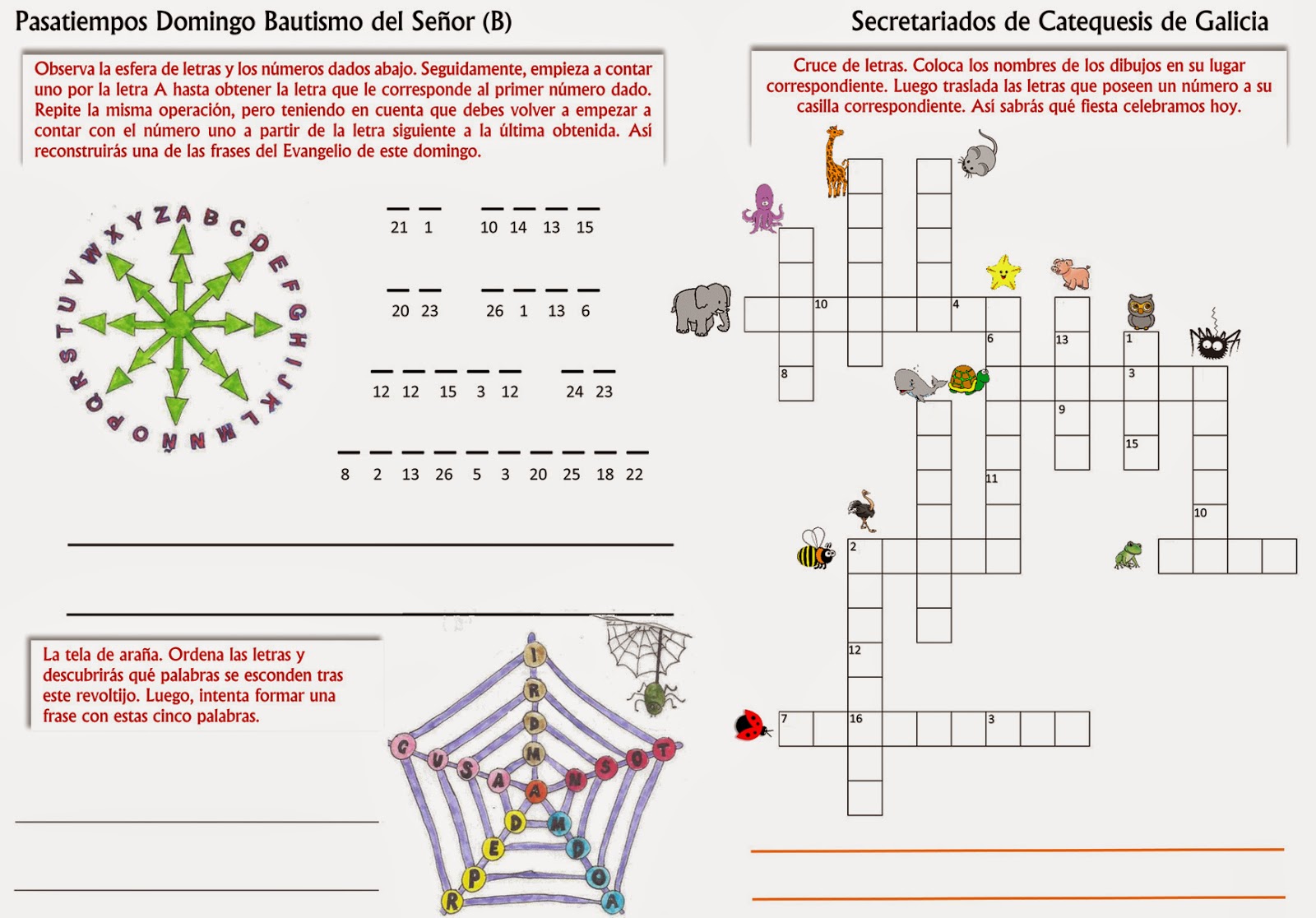

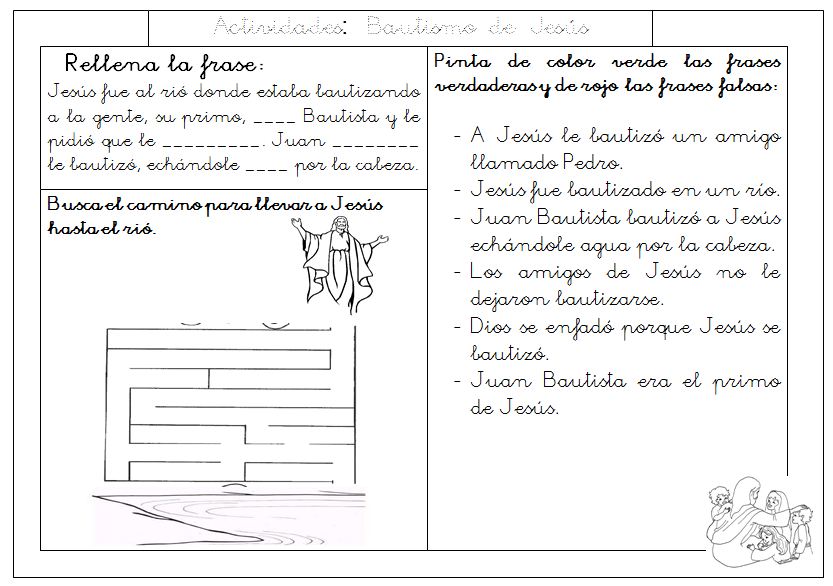

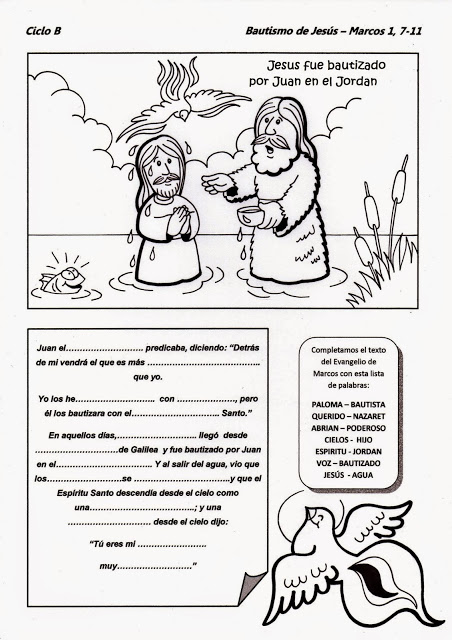

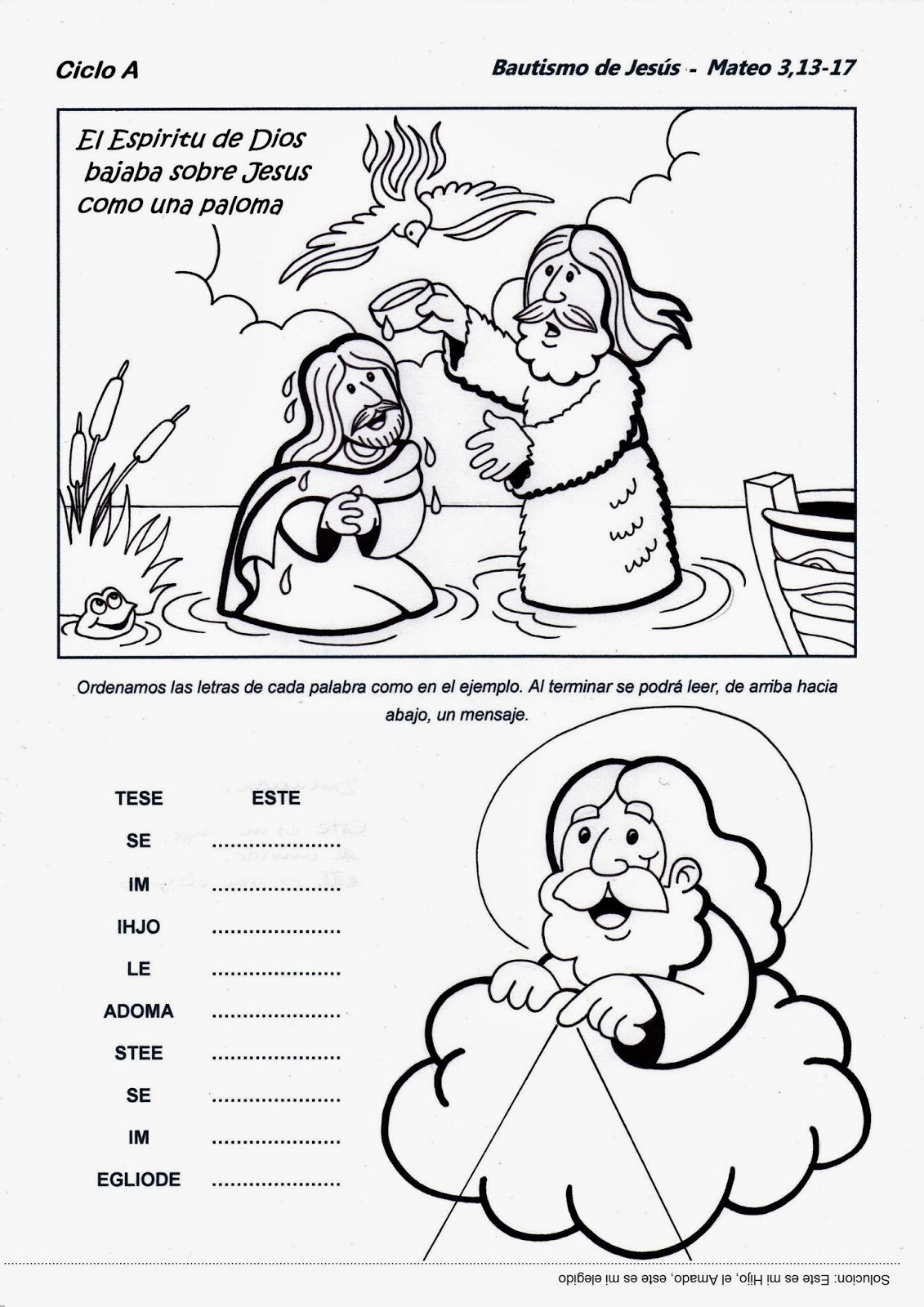

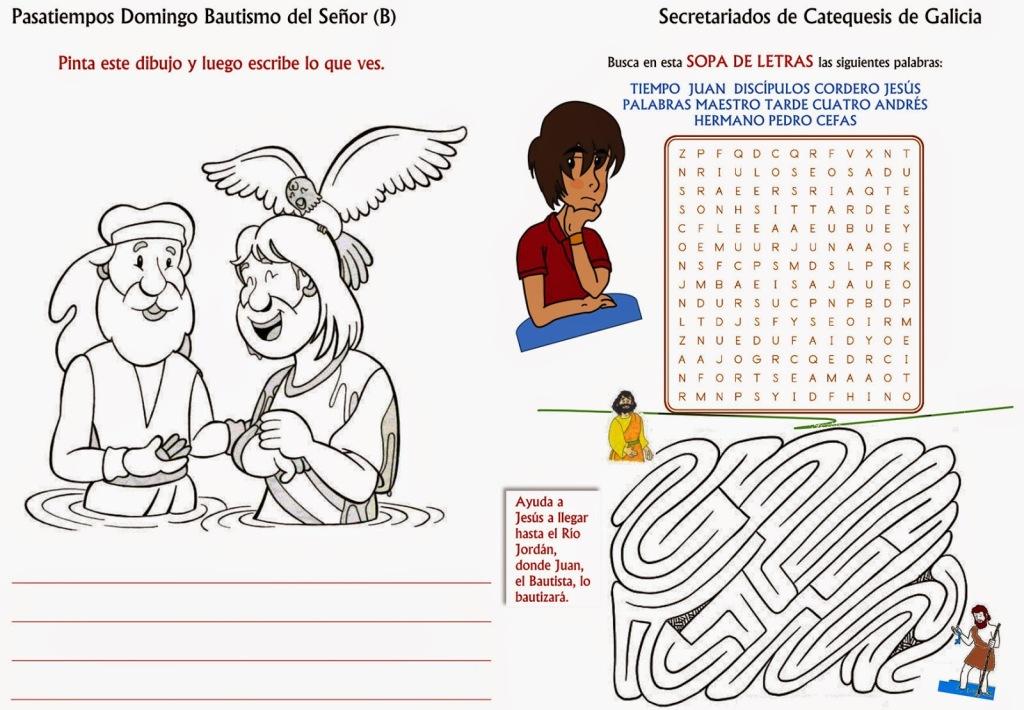

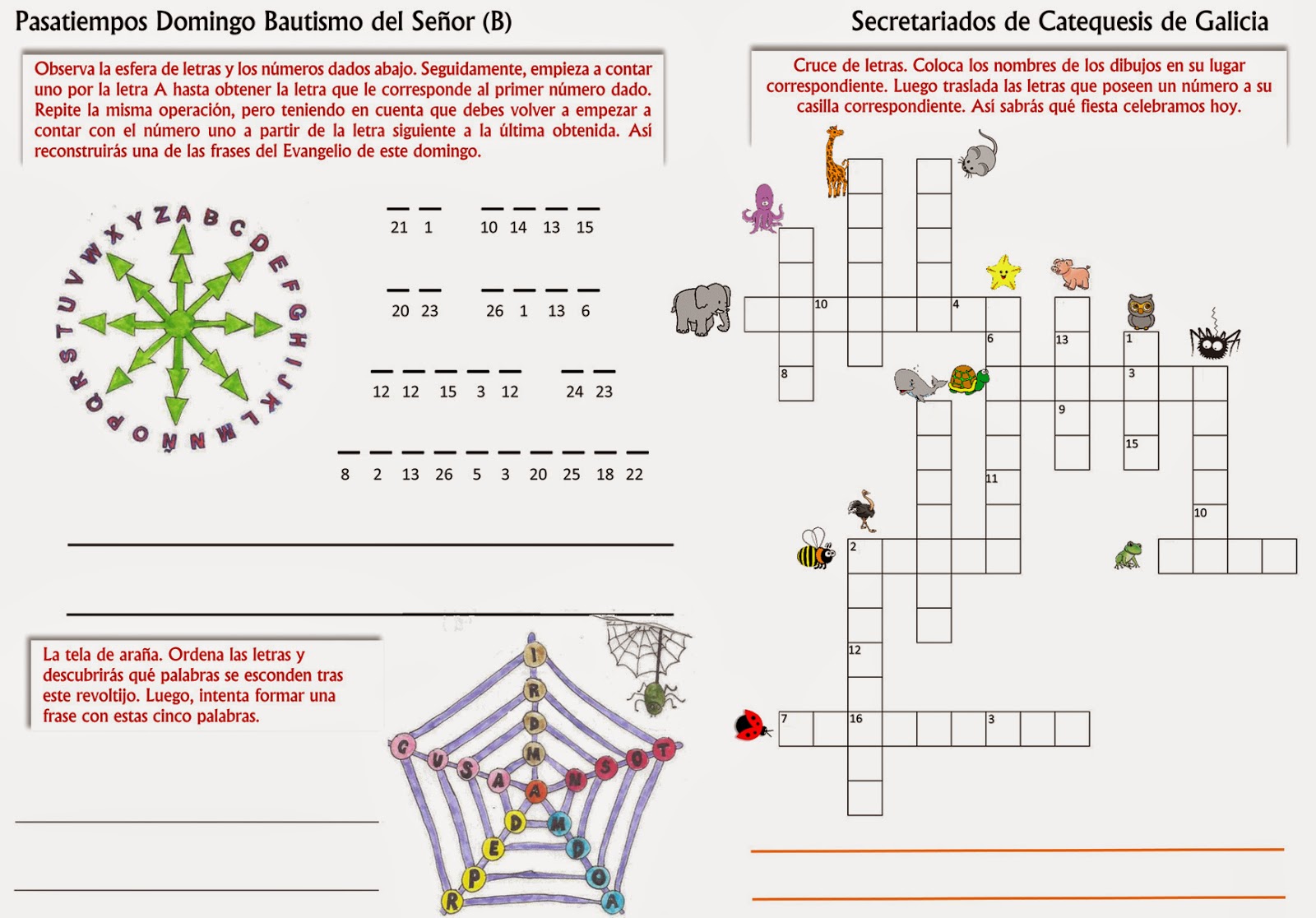

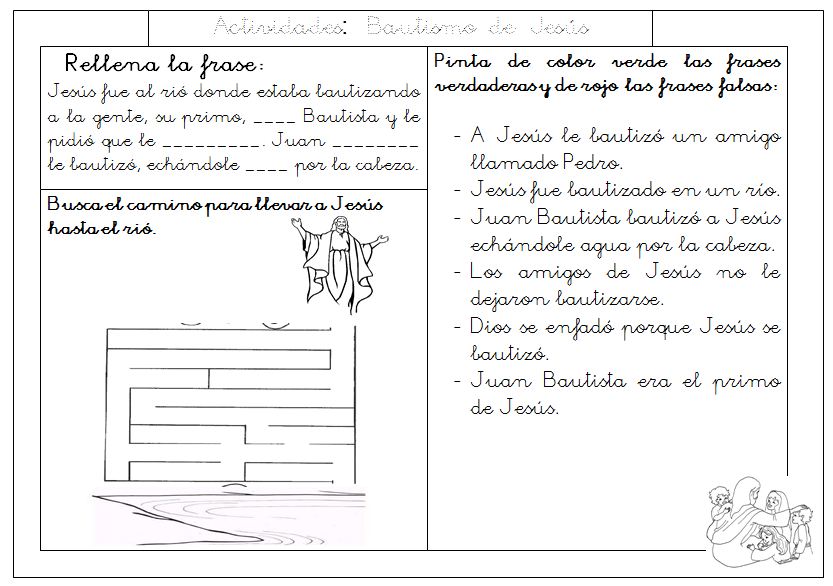

En este artículo os ofrecemos recursos catequéticos para todas las edades con motivo de la Fiesta del Bautismo del Señor, fin del tiempo de la Navidad.

* * *

* * *

a

a

* * *

a

a

* * *

* * *

* * *

a

a

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * * * * *

* * *

* * *

* * *

por SS Francisco | 6 Ene, 2016 | Catequesis Magisterio

Hemos escuchado en la primera lectura que el Señor se preocupa por sus hijos como un padre: se preocupa de dar a sus hijos un alimento sustancioso. A través del profeta Dios dice: «¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura?» (Is 55, 2). Dios, como un buen papá y una buena mamá, quiere dar cosas buenas a sus hijos. ¿Y qué es este alimento sustancioso que nos da Dios? Es su Palabra: su Palabra nos hace crecer, nos hace dar buenos frutos en la vida, como la lluvia y la nieve hacen bien a la tierra y la hacen fecunda (cf. Is 55, 10-11). Así vosotros, padres, y también vosotros, padrinos y madrinas, abuelos, tíos, ayudaréis a estos niños a crecer bien si les dais la Palabra de Dios, el Evangelio de Jesús. ¡Y darlo también con el ejemplo! Todos los días, adquirid el hábito de leer un pasaje del Evangelio, pequeño, y llevad siempre con vosotros un pequeño Evangelio en el bolsillo, en la cartera, para poder leerlo. Y este será el ejemplo para los hijos, ver a papá, a mamá, a los padrinos, al abuelo, a la abuela, a los tíos, leer la Palabra de Dios.

Vosotras mamás dad a vuestros hijos la leche —incluso ahora, si lloran por hambre, amamantadlos, tranquilos. Damos gracias al Señor por el don de la leche, y rezamos por las madres —son muchas, lamentablemente— que no están en condiciones de dar de comer a sus hijos. Recemos y tratemos de ayudar a estas madres. Así, pues, lo que hace la leche en el cuerpo, la Palabra de Dios lo hace en el espíritu: la Palabra de Dios hace crecer la fe. Y gracias a la fe somos engendrados por Dios. Es lo que sucede en elBautismo. Hemos escuchado al apóstol Juan: «Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios» (1 Jn 5, 1). En esta fe son bautizados vuestros hijos. Hoy es vuestra fe, queridos padres, padrinos y madrinas. Es la fe de la Iglesia, en la cual estos pequeños reciben el Bautismo. Pero mañana, con la gracia de Dios, será su fe, su personal «sí» a Jesucristo, que nos dona el amor del Padre.

Decía: es la fe de la Iglesia. Esto es muy importante. El Bautismo nos introduce en el cuerpo de la Iglesia, en el pueblo santo de Dios. Y en este cuerpo, en este pueblo en camino, la fe se transmite de generación en generación: es la fe de la Iglesia. Es la fe de María, nuestra Madre, la fe de san José, de san Pedro, de san Andrés, de san Juan, la fe de los Apóstoles y de los mártires, que llegó hasta nosotros, a través del Bautismo: una cadena de trasmisión de fe. ¡Es muy bonito esto! Es un pasar de mano en mano la luz de la fe: lo expresaremos dentro de un momento con el gesto de encender las velas en el gran cirio pascual. El gran cirio representa a Cristo resucitado, vivo en medio de nosotros. Vosotras, familias, tomad de Él la luz de la fe para transmitirla a vuestros hijos. Esta luz la tomáis en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios que camina en cada época y en cada lugar. Enseñad a vuestros hijos que no se puede ser cristiano fuera de la Iglesia, no se puede seguir a Jesucristo sin la Iglesia, porque la Iglesia es madre, y nos hace crecer en el amor a Jesucristo.

Un último aspecto surge con fuerza de las lecturas bíblicas de hoy: en el Bautismo somos consagrados por el Espíritu Santo. La palabra «cristiano» significa esto, significa consagrado como Jesús, en el mismo Espíritu en el que fue inmerso Jesús en toda su existencia terrena. Él es el «Cristo», el ungido, el consagrado, los bautizados somos «cristianos», es decir consagrados, ungidos. Y entonces, queridos padres, queridos padrinos y madrinas, si queréis que vuestros niños lleguen a ser auténticos cristianos, ayudadles a crecer «inmersos» en el Espíritu Santo, es decir, en el calor del amor de Dios, en la luz de su Palabra. Por eso, no olvidéis invocar con frecuencia al Espíritu Santo, todos los días. «¿Usted reza, señora?» —«Sí» —«¿A quién reza?» —«Yo rezo a Dios» —Pero «Dios», así, no existe: Dios es persona y en cuanto persona existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. «¿Tú a quién rezas?» —«Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo». Normalmente rezamos a Jesús. Cuando rezamos el «Padrenuestro», rezamos al Padre. Pero al Espíritu Santo no lo invocamos tanto. Es muy importante rezar al Espíritu Santo, porque nos enseña a llevar adelante la familia, los niños, para que estos niños crezcan en el clima de la Trinidad santa. Es precisamente el Espíritu quien los lleva adelante. Por ello no olvidéis invocar a menudo al Espíritu Santo, todos los días. Podéis hacerlo, por ejemplo, con esta sencilla oración: «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor». Podéis hacer esta oración por vuestros niños, además de hacerlo, naturalmente, por vosotros mismos.

Cuando decís esta oración, sentís la presencia maternal de la Virgen María. Ella nos enseña a invocar al Espíritu Santo, y a vivir según el Espíritu, como Jesús. Que la Virgen, nuestra madre, acompañe siempre el camino de vuestros niños y de vuestras familias. Así sea.

Homilía del Papa Francisco en la Fiesta del Bautismo del Señor,

Capilla Sixtina, domingo, 11 de enero de 2015

por Catequesis en Familia | 4 Ene, 2016 | La Biblia

Marcos 6, 45-52. Tiempo de Navidad (9 de enero). Pidamos al Señor la gracia de tener un corazón dócil: que Él nos salve de la esclavitud del corazón endurecido y nos lleve hacia adelante en esa hermosa libertad del amor perfecto, la libertad de los hijos de Dios, la que sólo puede dar el Espíritu Santo.

En seguida, Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente, porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Tranquilícense, soy yo; no teman». Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida.

Sagrada Escritura en el portal web de la Santa Sede

Lecturas

Primera lectura: Epístola I de san Juan, 1 Jn 4, 11-18

Salmo: 72(71), 1-2.10-13

Oración introductoria

Señor, al inicio de esta oración quiero ponerme en tu presencia, porque mi mente también esta embotada. Sé que Tú me ves, me escuchas, me conoces, me inspiras. Que tu presencia amorosa en esta meditación no me haga temer, sino confiar más en tu Providencia.

Petición

Señor, no dejes nunca que desconfíe de Ti. Sé Tú mi fortaleza y mi gran seguridad.

Meditación del Santo Padre Francisco

Un corazón endurecido no logra comprender ni siquiera los más grandes milagros. Pero, «¿cómo se endurece un corazón?». Se lo preguntó el Papa Francisco durante la misa celebrada el [día de hoy] en Santa Marta.

Los discípulos, se lee en el pasaje litúrgico del Evangelio de san Marcos (6, 45-52), «no habían comprendido lo de los panes, porque tenían su corazón endurecido». Eso que, explicó el Papa Francisco, «eran los apóstoles, los más íntimos de Jesús. Pero no entendían». E incluso habiendo asistido al milagro, incluso habiendo «visto que esa gente —más de cinco mil— había comido con cinco panes» no comprendieron. «¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido».

Muchas veces Jesús «habla en el Evangelio de la dureza del corazón», reprende al «pueblo de dura cerviz», llora sobre Jerusalén «que no comprendió quién era Él». El Señor se confronta con esta dureza: «tiene un gran trabajo Jesús —destacó el Papa— para hacer más dócil este corazón, para formarlo sin durezas, para hacerlo afable». Un «trabajo» que continúa después de la resurrección con los discípulos de Emaús y muchos otros.

«Pero —se preguntó el Pontífice—, ¿cómo se endurece un corazón? ¿Cómo es posible que esta gente, que estaba siempre con Jesús, todos los días, que lo escuchaba, lo veía… tuviese un corazón endurecido? ¿Cómo puede un corazón llegar a ser así?». Y relató: «Ayer le pregunté a mi secretario: Dime, ¿cómo se endurece un corazón? Él me ayudó a pensar un poco en esto». De aquí la indicación de una serie de circunstancias con las que cada uno puede confrontar la propia experiencia personal.

Ante todo, dijo el Papa Francisco, el corazón «se endurece por experiencias dolorosas, por experiencias duras». Es la situación de quienes «vivieron una experiencia muy dolorosa y no quieren entrar en otra aventura». Es precisamente lo que sucedió a los discípulos de Emaús tras la resurrección, de quienes el Pontífice imaginó las consideraciones: «»Hay demasiado, demasiado ruido, pero marchémonos un poco lejos, porque…» —Porque, ¿qué? —»Eh, nosotros esperábamos que este fuese el Mesías, pero no lo era, yo no quiero ilusionarme otra vez, no quiero hacerme ilusiones»».

He aquí el corazón endurecido por una «experiencia de dolor». Lo mismo sucede a Tomás: «No, no, yo no creo. Si no pongo el dedo allí, no creo». El corazón de los discípulos era duro «porque habían sufrido». Y al respecto el Papa Francisco recordó un dicho popular argentino: «El que se quema con leche, ve la vaca y llora». O sea, explicó, «es la experiencia dolorosa que nos impide abrir el corazón».

Otro motivo que endurece el corazón es también «la cerrazón en sí mismo: construir un mundo en sí mismo». Esto sucede cuando el hombre está «cerrado en sí mismo, en su comunidad o en su parroquia». Se trata de una cerrazón que «puede dar vueltas alrededor de muchas cosas»: del «orgullo, la suficiencia, de pensar que yo soy mejor que los demás» o también «de la vanidad». Precisó el Papa: «Existen el hombre y la mujer «espejo», que están cerrados en sí mismos por mirarse a sí mismos, continuamente»: se podrían definir «narcisistas religiosos». Estos «tienen el corazón duro, porque son cerrados, no son abiertos. Y buscan defenderse con estos muros que construyen a su alrededor».

Existe además un ulterior motivo que endurece el corazón: la inseguridad. Es lo que experimenta quien piensa: «Yo no me siento seguro y busco dónde aferrarme para estar seguro». Esta actitud es típica de la gente «que está muy apegada a la letra de la ley». Sucedía, explicó el Pontífice, «con los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley de la época de Jesús». Quienes objetaban: «Pero la ley dice esto, dice esto hasta aquí…», y así «hacían otro mandamiento»; al final, «pobrecillos, se cargaban 300-400 mandamientos y se sentían seguros».

En realidad, hizo notar el Papa Francisco, todas estas «son personas seguras, pero como está seguro un hombre o una mujer en la celda de una cárcel detrás de las rejas: es una seguridad sin libertad». Mientras que es precisamente la libertad lo que «vino a traernos Jesús». San Pablo, por ejemplo, riñe a Santiago y también a Pedro «porque no aceptan la libertad que nos trajo Jesús».

He aquí, entonces, la respuesta a la pregunta inicial: «¿Cómo se endurece un corazón?». El corazón, en efecto, «cuando se endurece, no es libre y si no es libre es porque no ama». Un concepto expresado en la primera lectura de la liturgia del día (1 Juan 4, 11-18), donde el apóstol habla del «amor perfecto» que «aleja el temor». En efecto, «en el amor no hay temor, porque el temor supone un castigo y quien teme no es perfecto en el amor. No es libre. Siempre tiene el temor que suceda algo doloroso, triste», que nos haga «ir mal por la vida o arriesgar la salvación eterna». En realidad son sólo «imaginaciones», porque ese corazón sencillamente «no ama». El corazón de los discípulos, explicó el Papa, «estaba endurecido porque todavía no habían aprendido a amar».

Entonces nos podemos preguntar: «¿Quién nos enseña a amar? ¿Quién nos libera de esta dureza?» Puede hacerlo «solamente el Espíritu Santo», aclaró el Papa Francisco precisando: «Tú puedes hacer mil cursos de catequesis, mil cursos de espiritualidad, mil cursos de yoga, zen y todas esas cosas. Pero todo eso nunca será capaz de darte la libertad de hijo». Sólo el Espíritu Santo «mueve tu corazón para decir «padre»»; sólo Él «es capaz de aplastar, de romper esta dureza del corazón» y hacerlo «dócil al Señor. Dócil a la libertad del amor». No por casualidad el corazón de los discípulos permaneció «endurecido hasta el día de la Ascensión», cuando dijeron al Señor: «Ahora tendrá lugar la revolución y llega el reino». En realidad «no entendían nada». Y «sólo cuando vino el Espíritu Santo, las cosas cambiaron».

Por ello, concluyó el Pontífice, «pidamos al Señor la gracia de tener un corazón dócil: que Él nos salve de la esclavitud del corazón endurecido» y «nos lleve hacia adelante en esa hermosa libertad del amor perfecto, la libertad de los hijos de Dios, la que sólo puede dar el Espíritu Santo».

Santo Padre Francisco: Corazones endurecidos

Meditación del viernes, 8 de enero de 2015

Meditación del Santo Padre emérito Benedicto XVI

El Señor, en oración, los ve y se acerca a ellos caminando sobre las aguas. Se puede comprender el susto de los discípulos al ver a Jesús caminando sobre las aguas; «se habían sobresaltado» y se pusieron a gritar. Pero Jesús les dice sosegadamente: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». A primera vista, este «Soy yo» parece una simple fórmula de identificación con la que Jesús se da a conocer intentando aplacar el miedo de los suyos. Pero esta explicación es solamente parcial. En efecto, Jesús sube después a la barca y el viento se calma; Juan añade que enseguida llegaron a la orilla. El detalle curioso es que entonces los discípulos se asustaron de verdad: «estaban en el colmo del estupor», dice Marcos drásticamente. ¿Por qué? En todo caso, el miedo de los discípulos provocado inicialmente por la visión de un fantasma no aplaca todo su temor, sino que aumenta y llega a su culmen precisamente en el instante en que Jesús sube a la barca y el viento se calma repentinamente. Se trata, evidentemente, del típico temor «teofánico», el temor que invade al hombre cuando se ve ante la presencia directa de Dios.

Santo Padre emérito Benedicto XVI

Jesús de Nazaret, primer parte, p. 139

Propósito

Antes de iniciar mi meditación, hacer siempre actos de fe, confianza y amor a Dios.

Diálogo con Cristo

Jesús, estoy convencido de que quien cree en Ti, y te ama de verdad, jamás desconfía por más tribulaciones que padezca. En este Año de la Fe quiero tener ese encuentro profundo, real, personal y comprometedor contigo, porque sé que a mayor fe, más felicidad.

* * *

Jesucristo es quien realmente viene

a nuestro encuentro en los momentos de dificultad.

Santo Padre emérito Benedicto XVI

* * *

Evangelio del día en «Catholic.net»

Evangelio del día en «Evangelio del día»

Evangelio del día en «Orden de Predicadores»

Evangelio del día en «Evangeli.net»

por Catequesis en Familia | 4 Ene, 2016 | La Biblia

Marcos 6, 34-44. Tiempo de Navidad (8 de enero). Para conocer a Dios, que es amor, debemos subir por la escalera del amor al prójimo, de las obras de caridad, de las obras de misericordia que el Señor nos enseñó.

Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto, y ya es muy tarde. Despide a la gente, para que vaya a las poblaciones cercanas a comprar algo para comer». El respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Ellos le dijeron: «Habría que comprar pan por valor de doscientos denarios para dar de comer a todos». Jesús preguntó: «¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver». Después de averiguarlo, dijeron: «Cinco panes y dos pescados». El les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos, sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de cien y de cincuenta. Entonces él tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los dos pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se recogieron doce canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran cinco mil hombres.

Sagrada Escritura en el portal web de la Santa Sede

Lecturas

Primera lectura: Epístola I de san Juan, 1 Jn 4, 7-10

Salmo: Sal 72(71), 1-8

Oración introductoria

Señor, ten compasión de mí. Ayúdame a aprovechar bien este rato de oración, incrementa mi fe para que pueda descubrir el redil sobre el cual debo caminar. Multiplica mis dones para que, esperando y confiando en tu misericordia, crezca en mi amor a Ti y a los demás.

Petición

Señor, que sepa descubrir las necesidades espirituales de quien está más cerca de mí y busque resolverlas.

Meditación del Santo Padre Francisco

[…]

En la misma línea se sitúa también el episodio presentado por el pasaje del Evangelio de Marcos (6, 34-44) propuesto por la liturgia. «Primero dice que Jesús tuvo compasión de mucha gente, es el amor de Jesús: vio mucha gente, como ovejas que no tenían pastor, desorientadas». Pero también hoy, recordó el Papa Francisco, hay «mucha gente desorientada en nuestras ciudades, en nuestros países: mucha gente». Cuando «Jesús vio a esta gente desorientada se conmovió: comenzó a enseñarles la doctrina, las cosas de Dios y la gente le prestaba atención, lo escuchaba muy bien porque el Señor hablaba bien, hablaba al corazón».

Luego, relata san Marcos en su Evangelio, Jesús, al darse cuenta de que cinco mil personas ni siquiera habían comido, pidió a los discípulos que se ocupasen de ello. Así, pues, es Cristo quien «va, el primero, al encuentro de la gente». Por su parte, tal vez, «los discípulos se pusieron un poco nerviosos, sintieron fastidio y su respuesta es fuerte: ¿tenemos que ir a comprar 200 denarios de pan y darles de comer?». Así, si «el amor de Dios era el primero, los discípulos no habían entendido nada». Pero es precisamente «así el amor de Dios: siempre nos espera, siempre nos sorprende». Es «el Padre, nuestro Padre que nos ama mucho, quien siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre». Y no una vez» sino «setenta veces siete: siempre». Precisamente «como un Padre lleno de amor». Así, «para conocer a este Dios que es amor debemos subir por la escalera del amor al prójimo, de las obras de caridad, de las obras de misericordia que el Señor nos enseñó».

El Papa Francisco concluyó pidiendo «que el Señor, en estos días en los que la Iglesia nos hace pensar en la manifestación de Dios, nos dé la gracia de conocerlo por el camino del amor».

Santo Padre Francisco: Que el Señor cambie el corazón de los crueles

Meditación del jueves, 8 de enero de 2015

Meditación del Santo Padre emérito Benedicto XVI

Queridos hermanos y hermanas:

La Palabra de Dios […] nos vuelve a proponer un tema fundamental y siempre fascinante de la Biblia: nos recuerda que Dios es el Pastor de la humanidad. Esto significa que Dios quiere para nosotros la vida, quiere guiarnos a buenos pastos, donde podamos alimentarnos y reposar; no quiere que nos perdamos y que muramos, sino que lleguemos a la meta de nuestro camino, que es precisamente la plenitud de la vida. Es lo que desea cada padre y cada madre para sus propios hijos: el bien, la felicidad, la realización. En el Evangelio de hoy Jesús se presenta como Pastor de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su mirada sobre la gente es una mirada por así decirlo «pastoral». Por ejemplo, […] se dice que, «habiendo bajado de la barca, vio una gran multitud; tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas» (Mc 6, 34). Jesús encarna a Dios Pastor con su modo de predicar y con sus obras, atendiendo a los enfermos y a los pecadores, a quienes están «perdidos» (cf. Lc 19, 10), para conducirlos a lugar seguro, a la misericordia del Padre. […]

Queridos amigos: estas palabras nos hacen vibrar el corazón, porque expresan nuestro deseo más profundo; dicen aquello para lo que estamos hechos: la vida, la vida eterna. […]

Santo Padre emérito Benedicto XVI

Ángelus del domingo, 22 de julio de 2012

Propósito

Hacer una visita a Cristo Eucaristía para contemplar y agradecer su amor y cercanía.

Diálogo con Cristo

Señor, gracias por enseñarme el camino que debo seguir: vivir la caridad en todo momento. Ayúdame a abrir mi corazón para deducir lo que puedo hacer por los demás, no con mis propios talentos, sino poniendo éstos en tus manos, para que los multipliques y pueda, así, convertirme en un auténtico discípulo y misionero de tu amor.

* * *

Evangelio del día en «Catholic.net»

Evangelio del día en «Evangelio del día»

Evangelio del día en «Orden de Predicadores»

Evangelio del día en «Evangeli.net»

* * *

por JOSÉ FERNANDO ROIG | 4 Ene, 2016 | Confirmación Vida de los Santos

Los alrededores de Antioquía, en el extremo oriental del Mediterráneo, fueron, durante los siglos V y VI escenario de vida eremítica. Toda la región estaba poblada de monasterios y habitada por anacoretas. El más popular de todos ellos fue San Simeón, llamado más tarde el Estilita por lo que pronto veremos.

Nació Simeón al declinar el siglo IV en Sisán, pueblo situado entre los confines de Cilicia y Siria. De pequeño fue zagalillo y, al frente de un rebaño de ovejas, recorría las montañas vecinas. Era cristiano; pero de Dios sabía lo poco que le enseñaron sus padres, gente sencilla que vivía de la tierra y del pastoreo. Un amanecer, al levantarse como de costumbre, vio todo nevado. No pudo salir con las ovejas aquella mañana y se dirigió a una iglesia. Un monje estaba pronunciando las palabras del Evangelio: «Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados; bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios…» El zagal no acababa de comprender y preguntó a un anciano: «¿Qué debo hacer para merecer la bienaventuranza?» «Lo más seguro – respondió el anciano – es dejarlo todo y llevar vida de anacoreta.»

En otra ocasión, estando también en la iglesia, rogaba a Dios Nuestro Señor que le mostrase el camino en que podría servirle. Perseveró largo tiempo en esta petición hasta que se durmió y tuvo un sueño. Soñó que cavaba en la tierra para poner el fundamento de un edificio: «Ya está»

– pensó entre sí -; mas una voz decía: «Es precisó que ahondes más». El joven cavó profundamente. La advertencia se repitió por dos veces hasta que oyó: «Hay bastante; ahora podrás elevar el edificio con seguridad». Despertó del sueno, fuese al monasterio más cercano y pidió ser admitido. Tenía entonces unos catorce años. Allí aprendió de memoria el Salterio, para poder rezar, pues en aquella época los libros eran raros.

No pareciéndole bastante rigurosa aquella vida, al cabo de dos años se fue cerca de Teleda, a una colonia de monjes que vivían bajo la obediencia del santo abad Heliodoro. Los otros compañeros pasaban días alternos sin comer nada. Al joven le pareció eso poca abstinencia y sólo comía los domingos. Habiendo hallado una cuerda rústica, tejida con mirto silvestre, se la enrolló estrechamente al cuerpo, y lo hizo con tanta violencia que se le adhirió al cuerpo y le llagó la carne hasta manar sangre. Eso fue la causa por la cual se descubrió tan áspera mortificación. El abad intervino. Los hermanos fueron despegando la cuerda con extrema dificultad, humedeciéndola. Una vez curado, el abad le despidió con buenas palabras, pues creyó que aquel fervor extremado podría ser motivo de escándalo para otros más débiles.

Simeón dejó el lugar y se internó en el monte. Anduvo indeciso hasta encontrar una cisterna abandonada y sin agua. Se bajó a ella y se pasó cinco días en oración. Entre tanto sus antiguos compañeros, arrepentidos de haber perdido tan ejemplar compañía, fueron en su busca y, guiados por unos pastores, pudieron dar con él. Le ayudaron a salir de la cisterna y le rogaron que volviera al cenobio, con gran admiración del joven, que no comprendía por qué tenían con él tales muestras de afecto, pues se consideraba un gran pecador.

Poco tiempo después se dirigió a un monte cerca del pueblo de Telaniso y allí emprendió vida de penitencia en absoluta soledad y sin reservas. Esto sucedía hacia el ano 412, cuando Simeón contaba unos veintitrés años de edad. Al llegar la Cuaresma, pensó que podría pasarla sin comer. Pidió el parecer a un anciano sacerdote llamado Baso, que era guía espiritual de otros anacoretas. El anciano aprobó aquella santa locura, pero con la condición de que tuviese consigo agua y pan: no fuera a tentar a Dios. Simeón le dijo entonces: «Ponme, padre, diez panes y un jarro de agua; si mí cuerpo lo necesita, los tomaré».

Baso tapió la puerta del anacoreta con lodo y le dejó. Simeón pasó los primeros días en pie; después rezaba el oficio divino sentado. Los últimos días era tanta su debilidad, que los pasó echado. Terminada la Cuaresma, su director fue a visitarle y lo encontró exánime. Le avivó, mojándole los labios y le hizo probar alimento.

Siempre insatisfecho, buscó un lugar más agreste hacia el interior de los montes, más allá de Teleda. Construyóse con piedras un muro a modo de reducida clausura y ató el pie a una gran roca con una cadena. Allí, con toda libertad bajo el azul del cielo y fuera de las miradas humanas, se entregó a la contemplación. Mas el resultado fue contrario a lo que el Santo hubiera querido. pues. por ese tiempo. comenzó a trascender la fama de su santidad, y varias personas iban a visitarle. Una de las visitas fue la del corepíscopo de Antioquía,. llamado Melecio, el cual le reprendió cariñosamente diciéndole que no tenía por qué encadenarse como se hace con los irracionales, pues al hombre le basta la razón, junto con la gracia. para sujetarse a unos límites y no excederlos. El Santo obedeció sin más y se dejó desatar.

Cundió la fama y la gente acudía de todas partes, no sólo de las provincias cercanas, persas, armenios, ismaelitas, árabes o georgianos. sino que la noticia llegó a Italia, a España y a Francia. Desde muy lejos llegaban peregrinos y curiosos; le pedían consejos. bendiciones, curaciones, milagros… No contentos con verle y oírle, querían tocarle y hacerse con recuerdos a costa de su andrajoso hábito. El joven anacoreta les atendía en lo posible. Sin embargo, para aislarse de los visitantes, ideó otro sistema de vivir. Hizo construir una columna o pilar. de seis codos al principio. más tarde de doce, de veinte, y al fin de treinta y seis codos (unos diecisiete metros). El resto de su vida, treinta y siete años, los pasó en la columna. a cielo raso y sin abrigo contra el sol, la lluvia o el viento. De vivir en esa columna (stilos en griego) le quedó el sobrenombre de estilita.

Se puede decir que no dormía, comía apenas (una sola vez por semana, poca cosa, y nada durante la Cuaresma). La mayor parte del día y de la noche la pasaba en oración, ora postrado. ora en pie. Cuando rezaba en pie, hacía reverencias continuamente hasta llegar con la cabeza a los pies. En las grandes festividades pasaba toda la noche en oración con las manos levantadas, sin dar muestras de cansancio en una postura tan penosa. Nunca se le vio echado ni sentado.

Al llegar aquí se impone una aclaración, puesto que hay motivos para pensar si todo eso que venimos contando no pasa de piadosa leyenda. La vida de San Simeón nos ha sido transmitida por Teodoreto, que también fue monje en aquella región, hasta que le sacaron del monasterio para ocupar la sede episcopal de Ciro, diócesis vecina a la de Antioquía. Conoció a San Simeón cuando ambos eran monjes y lo visitó varias veces en su columna. «Yo mismo – cuenta Teodoreto – le vi en la columna, aunque con notable peligro de mi parte; pues estando rodeada de extranjeros que iban a pedirle la bendición, en cuanto Simeón me vio, dijo a los presentes que pidieran la bendición a mí, que era sacerdote. Entonces aquella buena gente se abalanzaron sobre mí con los brazos implorantes agarraban mis vestidos hasta romperlos y se asían a mis barbas, y de veras que ellos me mataran si el Santo desde la columna no les diera voces para que me dejasen.» Evagrio, abogado de Antioquía un siglo después, es un historiador fiel que también se ocupa de su compatriota San Simeón, y lo que cuenta de él coincide con lo que escribió Teodoreto.

Confesamos que una vida de tanta austeridad no sólo está por encima de lo corriente, sino que es difícil de explicar sin una intervención de Dios Nuestro Señor. Había pasado la era de los mártires, y ahora, los anacoretas ofrecían una nueva forma de ser «mártires», o sea, testigos de Jesús. El caso de San Simeón Estílita es exponente de aquella forma de santidad que nos describen las historias del monaquismo. También hemos de confesar que no siempre hubo pureza de intención en aquellas penitencias horrorosas, extravagantes a veces y en plan de competencia mutua que algunos hicieron con el fin de granjearse Popularidad y sacar partido de ella. San Simeón no fue el único estilita, puesto que su ejemplo tuvo pronto imitadores. A fines del siglo vi hay otro Simeón, también estilita, a quien el emperador Mauricio tenía en mucha veneración. Mas el principal discípulo de nuestro santo fue sin duda San Daniel, el cual hizo levantar su columna no lejos de Constantinopla. La parte superior terminaba con una pequeña balaustrada a modo de púlpito. Gennades, obispo de Constantinopla, admirado de la penitencia de San Daniel, le ordenó sacerdote en la misma columna, y el emperador León hizo construir junto a ella un pequeño monasterio para los discípulos. Fueron modos de vivir que se nos antojan raros, porque no sincronizan con nuestro modo de pensar; pero que fueron de gran ejemplaridad en aquellos tiempos. Dios ha suscitado la santidad por innumerables caminos, según las necesidades de cada época.

Los estilitas escogieron el camino de la penitencia pública e integral: una predicación continuada. Se tenían por simples predicadores de la penitencia, sin pensar que fueran santos.

San Simeón nunca consiguió aislarse de la gente. Cuanto más se lo ingeniaba, más visitado fue por toda clase de personas. Dos veces al día predicaba a los que esperaban al pie de su columna, y entre sermón y sermón, atendía las peticiones, respondía a preguntas y componía pleitos. Tan duro era consigo como afable con los demás. Llama viva sobre el candelero que alumbraba a los buenos, encendía a los tibios y removía la conciencia de los pecadores. En cierta ocasión se presentaron dos grupos de extranjeros, cada uno con su filarco o capitán, y unos y otros pretendían que el Santo bendijera el suyo propio. Decían los primeros que el filarco que presentaban era merecedor de bendición y no el otro que era malo. «Razón de más – contestaban los otros -, pues si es malo, que lo bendiga el Santo para que sea bueno». Porfiaban y se impacientaban, hasta que el Santo logró que se calmaran e hicieran las paces. Unos tintoreros de Antioquía, maltratados por el prefecto de la ciudad, fueron a exponerle sus querellas e implorar su intercesión. En otra ocasión, logró que los acreedores perdonaran deudas a quienes no podían pagar.

Combatió desde la columna a los paganos, a los judíos y a los herejes; no para humillarlos sino para atraerlos a la verdadera doctrina. Sus biógrafos aseguran que convirtió a millares de persas, armenios, georgianos y sarracenos. Un famoso asesino, Antíoco de nombre, murió de dolor y arrepentimiento al pie de la columna, después de haber oído al Santo.

Desde su célebre columna recibió a príncipes, aconsejó a reyes e intervino en los asuntos de la Iglesia. En las actas del concilio de Éfeso se ha conservado una carta del emperador Teodosio II en la cual pide a Simeón que ayude la causa de la Iglesia y procure que Juan, patriarca de Antioquía, desista de sostener la herejía de Nestorio. Años después, la emperatriz Eudoxia, viuda de aquel emperador, al ver que Eutiques acababa de ser condenado en el concilio de Calcedonia, mandó emisarios al Santo para pedirle consejo. Simeón le respondió con admirable libertad y cierta galantería. Le dijo que el demonio, envidioso de ella, tan rica en buenas obras, quería despojaría de ellas minando su fe. Del emperador Marciano, esposo de Santa Pulqueria y sucesor de Teodosio II, se cuenta que, para ver y oír al santo estilita con entera libertad, en más de una ocasión dejó el vestido imperial e iba a verle de incógnito. También le escribió el emperador León 1, sucesor del anterior. Evagrio nos ha conservado otra carta que el Santo escribió a Basilio de Antioquía, su propio prelado, para animarle a que siguiera las decisiones del concilio de Calcedonia.

Su humildad era manifiesta. Se tenía por el más despreciable de todos. En la carta a Basilio de Antioquía que acabamos de mencionar se llama a sí mismo «humilde y exiguo, aborto de monjes». Sabemos por Evagrio que los solitarios vecinos estaban admirados de la humildad del Santo. Mas, como el demonio se mete entre las cosas más santas, quisieron probar si su intención era totalmente sincera y pura. Y mandaron a unos cuantos con indicaciones expresas. Esos tales se presentaron al pie de la columna y comenzaron a reprenderle porque había abandonado un camino de santidad que tantos otros siguieron y en el cual se habían santificado, para seguir en cambio los caprichos de su mente y tomar un género de vida que nadie había seguido hasta entonces. Al final le instaron, en nombre y representación de los demás anacoretas, a que descendiera de la columna y se comportara como los demás. Nuestro Santo, oídas tales razones, pensó que realmente no estaba bien singularizarse, y puesto que Dios prefiere la Obediencia a los sacrificios, acto seguido pidió una escalera para bajarse. Entonces los emisarios dijeron: «Continúa en tu decisión, porque es voluntad de Dios».

Murió el 5 de enero del año 459, a los setenta de edad aproximadamente. La muerte lo halló rezando y quedó inclinado en la forma que tenía por costumbre al orar.

La noticia se divulgó rápidamente por Antioquía. Los restos del Santo tuvieron que ser guardados por soldados de la ciudad, pues los habitantes de otros pueblos querían llevárselos. Su cuerpo fue colocado en la iglesia de San Casiano y, más tarde, en otra que levantaron en su honor, con el nombre de iglesia de la Penitencia. El emperador León intentó trasladar las reliquias a Constantinopla, mas los habitantes de Antioquía se opusieron inexorablemente. Su tumba fue durante muchos años lugar de curaciones portentosas. En el lugar de la columna se levantó un monasterio y un patio octogonal, al que dan cuatro basílicas. La columna quedó a la vista en el centro del patio. Era la edificación más monumental de todo el Oriente cristiano. Todavía se conserva, semiderruido, con las piedras que sirvieron de base a la famosa columna. Los beduinos llaman a aquel lugar, hoy solitario, Ka’at Simân (Castillo de Simeón).

por JUSTO PÉREZ DE URBEL, OSB | 4 Ene, 2016 | Confirmación Vida de los Santos

San Eulogio es el gran padre de la mozarabia, el renovador del fervor religioso entre la cristiandad cordobesa y andaluza en medio de la lucha que hubo de sostener con las autoridades islámicas durante el siglo IX. Conocemos su figura por sus propios escritos: las cartas, el Memorial de los mártires, el Documento martirial, y por la biografía que de él escribió su amigo Alvaro Paulo. Aunque estuvo empeñado en una lucha porfiada con el Islam, su nombre no aparece en las historias hispanoárabes, cuyos autores miraron con la mayor indiferencia la gran epopeya martirial.

Nacido hacia el año 800 en el seno de una de las más rancias familias de Córdoba que, en medio de la apostasía general, había conservado fielmente las prácticas de la vida cristiana, recibió en el hogar los primeros rudimentos de la educación religiosa. Su primer maestro fue un abuelo, que llevaba el mismo nombre que él y que cada vez que oía la voz del almuédano anunciando la hora de la oración a los musulmanes, rezaba de esta manera: «Dios mío, ¿quién puede compararse a ti? No calles ni enmudezcas. He aquí que ha sonado la voz de tus enemigos y los que te aborrecen han levantado la cabeza». Se le confió después, en vista del atractivo que tenía para él el estudio de los libros santos, a la comunidad de sacerdotes de la iglesia de San Zoilo, bajo cuya dirección dio los primeros pasos en el ejercicio de la piedad y de la ciencia sagrada. Juntóse a esto la influencia del más famoso de todos los maestros cristianos de Córdoba, el piadoso y sabio abad Esperaindeo, que gobernaba el monasterio de Santa Clara, cerca de Córdoba. Allí conoció a otro alumno que había de ser su biógrafo, Alvaro, y allí estrechó con él una amistad que había de durar mientras viviese.

Alvaro fue el amigo perfecto, el partícipe de sus santos ideales, el colaborador leal en todas sus empresas, apasionado como él de la ciencia isidoriana, y como él, inquebrantablemente asido a las viejas tradiciones patrias. El, a su vez, ve en el descendiente de los magnates de la civitas patricia la cifra de todas las perfecciones: un alma grande encerrada en un cuerpo fino y delineado, en cuanto irresistible en el trato, una suave claridad en el semblante, el brillo del abolengo, la agudeza del ingenio, y en las costumbres, tesoros de gracia y de inocencia. Pero lo que no puede olvidar es aquella mirada bañada en un fulgor ultraterreno. Si Alvaro es el hombre impulsivo, Eulogio tiene una naturaleza inclinada al reposo de la contemplación. Pasados los umbrales de la juventud, se entrega a las actividades de la vida clerical, y entra a formar parte del colegio de sacerdotes que servía la iglesia de San Zoilo. No tarda en darse a conocer por su inflamada elocuencia y por la integridad de su vida. «Todas sus obras, dice el biógrafo, estaban llenas de luz; de su bondad, de su humildad y de su caridad podía dar testimonio el amor que todos le profesaban; su afán de cada día era acercarse más y más al cielo; y gemía sin cesar por el peso de la carga de su cuerpo». Sólo él estaba descontento de cuanto hacía. «Señor, decía más tarde, yo tenía miedo de mis obras, mis pecados me atormentaban, veía su monstruosidad, meditaba el juicio futuro y sentía de antemano el merecido castigo. Apenas me atrevía a mirar al cielo, abrumado por el peso de mi conciencia».

Para aminorar el tormento que le causaba este sentimiento de su indignidad pensó tomar el báculo de peregrino y hacer a pie el viaje a Roma. Esto era entonces una cosa casi imposible en Andalucía, y así se lo dijeron cuantos le rodeaban. Alvaro nos lo dice con estas palabras: «Todos resistimos aquella tentativa, y al fin logramos detenerle, pero no persuadirle». Tal vez Eulogio cedió, porque entre tanto las circunstancias le obligaron a hacer otro viaje, que no era menos difícil, pero que estaba justificado por una necesidad familiar: el deseo de saber noticias de dos hermanos a quienes los azares de la vida comercial habían llevado al otro lado de los Pirineos, y según se rumoreaba negociaban en las ciudades del Rhin. Era el año 845. Por más que hizo Eulogio no pudo salir de España. En Cataluña encontró los pasos cerrados por las luchas entre los hijos de Ludovico Pío. Retrocedió hasta Zaragoza y desde allí subió hasta Pamplona, donde le dieron las peores noticias de lo que pasaba al otro lado de Roncesvalles. Se acercó, sin embargo, a Gascuña, pero no pudo pasar el puerto. Para no perder completamente el viaje, decidió visitar los monasterios del país, Seire, Siresa, San Zacarías, etc., donde le regalaron libros preciosos, que se llevó como un botín a Córdoba. Eran obras de Porfirio, de Avieno, de Horacio, de Juvenal, de San Agustín. Los discípulos del abad Esperaindeo habían emprendido la noble tarea de restaurar en El Andalus la cultura isidoriana, sofocada por la invasión, y al frente de todos ellos estaba Eulogio. Fomentar los estudios, crear escuelas, formar librerías era para él defender la religión de sus padres y resucitar el sentimiento nacional. «Cada día, dice su amigo y biógrafo, nos daba a conocer nuevos tesoros y cosas admirables desconocidas. Diríase que las encontraba entre las viejas ruinas o cavando en las entrañas de la tierra… No es posible ponderar debidamente aquel afán incansable, aquella sed de aprender y enseñar que devoraba su alma… Y, ¡oh admirable suavidad de su alma!, nunca quiso saber cosa alguna para sí solo, sino que todo lo entregaba a los demás, a nosotros, los que vivíamos con él, y a los venideros. Para todos derramaba su luz el siervo de Cristo, luminoso en todos sus caminos: luminoso cuando andaba, luminoso cuando volvía, límpido, nectáreo y lleno de dulcedumbre.»

Por el prestigio de su sabiduría y de su santidad el maestro de San Zoilo se había convertido en jefe del grupo más ferviente de la cristiandad cordobesa, sacerdotes celosos, fieles fuertemente apegados a sus creencias, ascetas de la sierra, monjes y monjas de una veintena de monasterios que había en la ciudad o en sus alrededores. La opresión musulmana, que a muchos los llevaba a la apostasía, había producido en ellos una reacción de amor exaltado a sus creencias. Es verdad que no había persecución propiamente dicha, pero la misma ley hacía la vida insoportable para un cristiano, y a la ley se juntaba el fanatismo popular, más intolerante tratándose de monjes y sacerdotes, cuya presencia en la calle daba lugar con frecuencia a escenas desagradables. A fines del reinado de Abd al-Rahman II la intolerancia se hizo más violenta, y en los primeros meses del año 850 empezaron los martirios y las decapitaciones: primero un sacerdote, después un mercader. Los cristianos más fervorosos protestaron presentándose ante el cadí para declarar la divinidad de Jesús y las imposturas de Mahoma. Inmediatamente eran torturados y degollados. Son ufanas doncellas, vírgenes admirables educadas desde la niñez en los monasterios, anacoretas encanecidos en la penitencia, soldados y gentes del pueblo. Algunos que habían renegado del Evangelio en un momento de debilidad aprovecharon aquel procedimiento para lavar su culpa. Otros, que eran cristianos ocultos, cuando la ley los obligaba a ser musulmanes, fueron arrastrados ante el juez por sus propios parientes.

El sultán, no sabiendo qué medida tomar contra aquellos hombres que se reían de los tormentos, acudió al arzobispo de Sevilla, Recafredo, y le dio orden de que anatematizase a los mártires e hiciese callar a sus defensores y panegiristas. Pareció al principio que esta medida iba a detener aquellos entusiasmos, pero hubo un grupo numeroso que rechazaba todo pacto con la infidelidad, que fue a parar en el calabozo. Al frente de ellos estaba el maestro de San Zoilo, que, lejos de someterse a las imposiciones del metropolitano, empezó a escribir un libro intituladoMemorial de los mártires, en que se proponía dar una historia de sus combates y una defensa de su heroísmo. Ya le tenía casi terminado, cuando un día de otoño de 851 se presentó en su casa la policía, y entre los lamentos de su madre y de sus hermanos lo llevaron a la cárcel. Aquel encierro le llena de alegría, porque le permite convivir con los otros prisioneros, instruirles y alentarles. Un día le dicen que dos jóvenes encerradas en un calabozo cercano están a punto de desmayar, vencidas por los sufrimientos y las amenazas. Inmediatamente se pone a escribir un libro, al cual dio el título de Documento martirial. Destinado a sostener el ánimo de estas dos vírgenes llamadas Flora y María, tuvo un éxito completo. Al mismo tiempo lee, reza, predica y escribe. Escribe su larga carta al obispo Viliesindo, de Pamplona; y con un detenido examen de los poetas clásicos, descubre las reglas de la prosodia latina, que se habían olvidado en España después de la invasión árabe.

Recobra la libertad a los pocos meses, pero sin renunciar a su culto admirativo por los confesores de la fe. La persecución arrecia cuando el emir Muhammad sucede a su padre Abd al-Rahman. Muchas iglesias fueron destruidas y muchas comunidades disueltas. El catálogo de los mártires se aumentaba cada día, y Eulogio aumentaba al mismo tiempo las páginas de su Memorial. Su escuela había sido clausurada, pero él seguía siendo el oráculo de la religión perseguida. Unas veces anda huido por la ciudad, otras se esconde entre las fragosidades de la sierra. Responde a los detractores de los héroes sacrificados con una obra, intitulada el Apologético, notable por su estilo, lleno de sinceridad y elegancia. Diez años duró aquella lucha épica, contra los musulmanes y los malos cristianos, diez años que fueron para él de un heroísmo continuado, tenso y jovial.

No obstante, Eulogio estaba triste al ver que iban muriendo y triunfando sus amigos, y que él estaba en pie, Su renombre era tal que, cuando en 858 murió el arzobispo de Toledo, el clero y los fieles de la sede primada de España eligieron para sucederle al humilde sacerdote de San Zoilo. Pero era necesaria la aprobación del emir, que le impidió salir de Córdoba. Por lo demás, Dios quería poner sobre su cabeza aquella corona del martirio, por la cual él había suspirado tanto.

Había en Córdoba una joven llamada Lucrecia, a quien la ley condenaba a ser musulmana por ser hija de un padre musulmán. Sin embargo, ella creía en Cristo, lo cual le acarreaba continuas amenazas y malos tratamientos. Huyendo de la venganza de los suyos, se refugió en la casa de Eulogio, el cual la recibió, sin temor a las leyes, que la condenaban a ella a perder la vida por su apostasía, y a él al tormento por el crimen de proselitismo. La policía se puso en movimiento. Entre tanto Eulogio rezaba, y hacía que la joven cristiana se refugiase en la casa de unos amigos. Al poco tiempo los dos fueron detenidos. Acusado de haber apartado a Lucrecia de la obediencia que debía a sus padres y al Islam, Eulogio contestó que no podía negar su consejo y su enseñanza a quien se la pedía, y que, según los principios mismos de los perseguidores, era preciso obedecer a Dios antes que a los padres. Llegó, incluso, a proponer al juez que le enseñaría el camino del cielo demostrándole que Cristo es el único camino de salvación. Irritado por estas palabras, ordenó el cadí que preparasen los azotes. «Será mejor que me condenes a muerte, dijo el mártir al verlos. Soy adorador de Cristo, hijo de Dios e hijo de María, y para mí vuestro profeta es un impostor.»

Al proferir estas palabras Eulogio no era ya solamente un proselitista, sino también un blasfemo, incurso en pena de muerte. Sin embargo, el juez no se atrevió a cargar con una responsabilidad como aquélla. El primado electo de Toledo, el sacerdote más respetado por los cordobeses debía ser juzgado por el consejo del emir. Se le llevó al alcázar y allí se improvisó un tribunal, formado por los más altos personajes del gobierno. Uno de los visires, íntimo de Eulogio, compadecido de él, le habló de esta manera: «Comprendo que los plebeyos y los idiotas vayan a entregar inútilmente su cabeza al verdugo; pero tú, que eres respetado por todo el mundo a causa de tu virtud y tu sabiduría, ¿es posible que cometas ese disparate? Escúchame, te lo ruego; cede un solo momento a la necesidad irremediable, pronuncia una sola palabra de retractación, y después piensa lo que más te convenga; te prometemos no volver a molestarte». Eulogio dejó escapar una sonrisa de indulgencia y de agradecimiento, pero su respuesta fue firme: «Ni puedo ni quiero hacer lo que me propones. ¡Oh, si supieses lo que nos espera a los adoradores de Cristo! ¡Si yo pudiese trasladar a tu pecho lo que siento en el mío! Entonces no me hablarías como me hablas y te apresurarías a dejar alegremente esos honores mundanos». Y dirigiéndose a los miembros del consejo, añadió: «Oh príncipes, despreciad los placeres de una vida impía; creed en Cristo, verdadero rey del cielo y de la tierra; rechazad al profeta que tantos pueblos ha arrojado en el fuego eterno».

Condenado a muerte, fue llevado al lugar del suplicio. Al salir del palacio, un eunuco le dio una bofetada. Sin quejarse por ello, Eulogio le presentó la otra mejilla. Ya en el cadalso, se arrodilló, tendió las manos al cielo, pronunció en voz baja una breve oración, y después de hacer la señal de la cruz en el pecho, presentó tranquilamente la cabeza. «Este —dice Alvaro— fue el combate hermosísimo del doctor Eulogio; éste su glorioso fin, éste su tránsito admirable. Eran las tres de la tarde del 11 de mayo.» El 15 fue decapitada Lucrecia.

Los fieles de Córdoba recogieron los sagrados restos y los sepultaron en la iglesia de San Zoilo. El 1 de junio del año siguiente, 860, fueron solemnemente elevados, y en ese día empezó a celebrarse la memoria de los dos santos mártires. En 883 fueron trasladados de Córdoba a Oviedo. Su urna se conserva todavía en la Cámara Santa de esta ciudad. Los escritos del Santo: Memorial o Actas de los mártires en tres libros, Documento Martirial, Apologético y varias cartas fueron publicados por Flórez en los tomos X y XI de la España Sagrada, de donde pasaron al volumen CXV de la Patrología Latina.

por SS Francisco | 2 Ene, 2016 | Catequesis Magisterio

Salve, Mater misericordiae!

Con este saludo nos dirigimos a la Virgen María en la Basílica romana dedicada a ella con el título de Madre de Dios. Es el comienzo de un antiguo himno, que cantaremos al final de esta santa Eucaristía, de autor desconocido y que ha llegado hasta nosotros como una oración que brota espontáneamente del corazón de los creyentes: «Dios te salve, Madre de misericordia, Madre de Dios y Madre del perdón, Madre de la esperanza y Madre de la gracia, Madre llena de santa alegría». En estas pocas palabras se sintetiza la fe de generaciones de personas que, con sus ojos fijos en el icono de la Virgen, piden su intercesión y su consuelo.

Hoy más que nunca resulta muy apropiado que invoquemos a la Virgen María, sobre todo como Madre de la Misericordia. La Puerta Santa que hemos abierto es de hecho una puerta de la Misericordia. Quien atraviesa ese umbral está llamado a sumergirse en el amor misericordioso del Padre, con plena confianza y sin miedo alguno; y puede recomenzar desde esta Basílica con la certeza –¡con la certeza!– de que tendrá a su lado la compañía de María. Ella es Madre de la misericordia, porque ha engendrado en su seno el Rostro mismo de la misericordia divina, Jesús, el Emmanuel, el Esperado de todos los pueblos, el «Príncipe de la Paz» (Is 9,5). El Hijo de Dios, que se hizo carne para nuestra salvación, nos ha dado a su Madre, que se hace peregrina con nosotros para no dejarnos nunca solos en el camino de nuestra vida, sobre todo en los momentos de incertidumbre y de dolor.

María es Madre de Dios, es Madre de Dios que perdona, que ofrece el perdón, y por eso podemos decir que es Madre del perdón. Esta palabra –«perdón»–, tan poco comprendida por la mentalidad mundana, indica sin embargo el fruto propio y original de la fe cristiana. El que no sabe perdonar no ha conocido todavía la plenitud del amor. Y sólo quien ama de verdad puede llegar a perdonar, olvidando la ofensa recibida. A los pies de la cruz, María vio cómo su Hijo se ofrecía totalmente a sí mismo, dando así testimonio de lo que significa amar como lo hace Dios. En aquel momento escuchó unas palabras pronunciadas por Jesús y que probablemente nacían de lo que ella misma le había enseñado desde niño: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc23,34). En aquel momento, María se convirtió para todos nosotros en Madre del perdón. Ella misma, siguiendo el ejemplo de Jesús y con su gracia, fue capaz de perdonar a los que estaban matando a su Hijo inocente.

Para nosotros, María es en un icono de cómo la Iglesia debe extender el perdón a cuantos lo piden. La Madre del perdón enseña a la Iglesia que el perdón ofrecido en el Gólgota no conoce límites. No lo puede detener la ley con sus argucias, ni los saberes de este mundo con sus disquisiciones. El perdón de la Iglesia ha de tener la misma amplitud que el de Jesús en la Cruz, y el de María a sus pies. No hay alternativa. Por este motivo, el Espíritu Santo ha hecho que los Apóstoles sean instrumentos eficaces de perdón, para que todo lo que hemos obtenido por la muerte de Jesús pueda llegar a todos los hombres, en cualquier momento y lugar (cf. Jn20,19-23).

El himno mariano, por último, continúa diciendo: «Madre de la esperanza y Madre de la gracia, Madre llena de santa alegría». La esperanza, la gracia y la santa alegría son hermanas: son don de Cristo, es más, son otros nombres suyos, escritos, por así decir, en su carne. El regalo que María nos hace al darnos a Jesucristo es el del perdón que renueva la vida, que permite cumplir de nuevo la voluntad de Dios, y que llena de auténtica felicidad. Esta gracia abre el corazón para mirar el futuro con la alegría de quien espera. Es lo que nos enseña el Salmo: «Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. […]Devuélveme la alegría de tu salvación» (51, 12.14). La fuerza del perdón es el auténtico antídoto contra la tristeza provocada por el rencor y la venganza. El perdón nos abre a la alegría y a la serenidad porque libera el alma de los pensamientos de muerte, mientras el rencor y la venganza perturban la mente y desgarran el corazón quitándole el reposo y la paz. Qué malo es el rencor y la venganza.

Atravesemos, por tanto, la Puerta Santa de la Misericordia con la certeza de que la Virgen Madre nos acompaña, la Santa Madre de Dios, que intercede por nosotros. Dejémonos acompañar por ella para redescubrir la belleza del encuentro con su Hijo Jesús. Abramos nuestro corazón de par en par a la alegría del perdón, conscientes de la esperanza cierta que se nos restituye, para hacer de nuestra existencia cotidiana un humilde instrumento del amor de Dios.

Y con amor de hijos aclamémosla con las mismas palabras pronunciadas por el pueblo de Éfeso, en tiempos del histórico Concilio: «Santa Madre de Dios». Y os invito a que, todos juntos, pronunciemos esta aclamación tres veces, fuerte, con todo el corazón y el amor. Todos juntos: «Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios».

Homilía del Santo Padre Francisco en la Santa Misa de la Apertura de la Puerta Santa, Jubileo Extraordinario de la Misericordia, Basílica de Santa María la Mayor, 1 de enero de 2016

por ISAAC VAZQUEZ, OFM | 2 Ene, 2016 | Postcomunión Vida de los Santos

Ángela vino al mundo a mediados del siglo XIII, probablemente hacia el año 1249. La posteridad quiso inmortalizar con su nombre el de la bella ciudad que la vio nacer y que sesenta años después, en 1309, había de ser también el lugar de su sepultura. Si bien es cierto que los santos, ya en vida, son más moradores del cielo que de la tierra, no pueden, sin embargo, al igual que todos los mortales sacudir del todo el lastre que los hace hijos de su tiempo y de su ambiente. La época en que vivió la Beata Ángela presenta rasgos singulares, ricos en contrastes, como acontece siempre en toda época de transición.

Las grandes ideas características de la Edad Media brillan ya en la mitad del siglo XIII con luces de atardecer. Todos los sucesos de la sociedad de entonces nos hacen pensar en el ocaso, diríamos con Hizinga, en el otoño del medievo. La unidad de la «república christiana», que naciera del consorcio del sacerdocio y del imperio, quedaba gravemente lesionada y prácticamente destruida, con Federico II, en lucha constante con el papado. Al lado del imperio pululaban en Alemania las ciudades libres, y en Italia los comunes, que luchaban unas veces contra la Iglesia en favor del emperador, y otras contra éste aliados con la Iglesia, según fuera su distintivo de gibelinos o güelfos. La fe operante y entusiasta que tantos cruzados empujara hacia el Oriente languidecía con el postrer suspiro San Luis; mientras las grandes síntesis escolásticas, expresión a la vez de la unidad y universalidad medievales, estaban perdiendo a sus geniales forjadores Alejandro de Halés, Santo Tomás y San Buenaventura. En 1308, un año antes que la Beata Ángela, muere Juan Duns Escoto, último gran escolástico. Pero entre las sombras crepusculares del medievo, se dibujan ya las luces del Renacimiento, con distintos cánones y nuevas ideas, que el Dante presiente y saluda en su Vita nuova. El geocentrismo, antropocentrismo e individualismo de la nueva era que nace, suplantan al teocentrismo y universalismo de la Edad Medía que fenece. El pujante nacionalismo deshace en jirones la vieja túnica del Imperio. El Petrarca, tenido por muchos como el primer hombre moderno, canta las bellezas de su patria italiana y se inspira en la naturaleza y en el Paisaje.

Ángela tuvo que vivir, pues, en una época fronteriza. Y en el drama de su vida, pecadora en un principio, santa después, no es difícil descubrir las huellas del ambiente en que se movió. De elevada posición, poseía riquezas, castillos, joyas y fincas. Se casó en temprana edad, y tuvo varios hijos. Tanto en sus años juveniles, como después en su estado de esposa y de madre, apuró pródiga la copa de los placeres que el mundo le brindaba. Ella misma confesará más tarde una y muchas veces sus graves desvaríos. Sin que nos veamos precisados a creer al pie de la letra la exactitud de estas confesiones, fruto mas del arrepentimiento que de la verdad objetiva, no se pueden descartar tampoco los hechos que, por otra parte, están en conformidad con las circunstancias históricas que los rodean. En efecto; la cuna de Ángela fue mecida por aíres nada .saturados de clericalismo. Foligno, ciudad obstinadamente ligada al emperador, estaba siempre dispuesta a ponerse en pie de guerra contra cualquier pretensión del Papa. Pero la suerte de las armas muchas veces le era adversa, y uno de aquellos años sufrió una aplastante e ignominiosa derrota por parte de las fuerzas pontificias de Asís y de Perusa. ¿Quién duda de que entre la distinguida estirpe de Ángela no se encontrarían entonces rabiosos gibelinos. para quienes los nombres de curas, papas y frailes venían resultando sinónimos de declarados enemigos políticos? Nos dirá Ángela más tarde que en su madre encontraba gran obstáculo para la conversión.

Pero la gracia de Dios iba obrando en lo profundo de su alma. Las circunstancias han cambiado con el tiempo. Es hacia el año 1285. Foligno es ahora una ciudad súbdita del Papa y protegida por él. Ángela anda en sus treinta y cinco. Sus pecados de la juventud comienzan a producirle cierto escozor en la conciencia. Le llega también la prueba. En breve tiempo pierde a su madre, a su marido y a sus hijos. Huérfana de sus seres queridos, comienza a practicar la religión, pero en un principio sin apartarse del todo del pecado. Por eso hace comuniones sacrílegas, por no confesar sinceramente sus pecados. Es la hora de los confusos sentimientos; la lucha entre el espíritu y el cuerpo. Se halla sin luz, como Saulo en el camino de Damasco.

Pero allí cerca estaba Asís. «Oriente diré, que no Asís», cantó el Dante. El ejemplo de Francisco continuaba fascinando a muchas almas desde hacía casi un siglo. Para Ángela constituyó también un faro en esta noche oscura del espíritu. Un día en que se encontraba atormentada por remordimientos de conciencia, pidió a San Francisco que le sacara de aquellas torturas. Poco después entró en la iglesia de San Feliciano, donde predicaba a la sazón un religioso franciscano; se sintió tan conmovida que. al bajar predicador, se postró ante su confesionario, y, con grande compunción, hizo confesión general de toda su vida, quedando muy consolada.

El fraile se llamaba Arnaldo, cuya vida, al igual que la nuestra de Beata, no ha podido ser hasta ahora suficientemente estudiada, por falta de datos. Parece ser, sin embargo, que pertenecía a la comunidad de Asís, y que en la Orden seguía la corriente de los llamados «Espirituales», grupo que hicieron célebre, entre otros, los nombres de Pedro Juan Olivi, Angel Clareno, Hubertino de Casale y el mismo Juan de Parma, general que fue de toda la Orden. Lo que si sabemos ciertamente de fray Arnaldo es que, a partir de la conversión de Ángela, pasó a ser su confesor, su director y su confidente espiritual. Gracias a sus ruego y a su pluma de amanuense, la posteridad puede saborear la Autobiografía de la Beata Ángela, conocida también con el nombre de Memorial de fray Arnaldo, verdadero tesoro de teología espiritual; donde se encierran las inefables experiencias místicas de esta alma, desde su conversión, en 1285, hasta el año 1296, en que se consuman sus admirables ascensiones hasta la contemplación del misterio de la Santísima Trinidad.

Pasman los prodigios que la divina gracia, en tan breve tiempo, ha obrado en esta alma privilegiada. Su trato íntimo con la divinidad, sus éxtasis escalofriantes, los secretos celestiales que en ellos se le confiaban, son más para admirados que para descritos. L. Leclève no duda en afirmar que Ángela de Foligno, por el crecido número de sus visiones, solamente admite parangón con Teresa de Ávila; y a ambas llama reinas de la teología mística.

Nuestra pobre fraseología humana resulta inadecuada para captar los misteriosos coloquios entre Ángela y la divinidad. La misma Beata sufría y se lamentaba, porque después de escuchar la lectura de lo que acababa de dicta a fray Arnaldo, le parecía que allí no se contenían más que blasfemias y burlas. Así son de mezquinos nuestros conceptos humanos cuando se los quiere hacer pasar por vehículos de realidades divinas.

Si estas dificultades encuentran los santos para exteriorizar sus propias experiencias. ¿qué pasará cuando los hombres se afanan por querer clasificarlas y analizarlas desde afuera y a distancia? Dejemos a los santos saborear dulcemente las inefables dulzuras nacidas del contacto intimo con la divinidad. Las flores de la vida mística crecen como las estrellas alpinas. en las cumbres de las altas montañas, y no a todos es dado llegar a esas alturas para disfrutar de su aroma. Unos habrán de contentarse con acampar muy cerca de la cima; otros, a la mitad; algunos, tal vez los más, apenas si habrán caminado unos pasos hacia la cúspide de a montaña espiritual; diríase con otras palabras, todos están llamados a ejercitarse en la vida ascética, mediante la práctica de la perfección, rastreando los senderos, a veces tortuosos y empinados, que conducen a las recónditas alturas de la mística. En efecto, estas dos vías, ascética y mística, no se desenvuelven a manera de dos paralelas, sino que constituyen, en el pensamiento de la Beata Ángela, las dos mitades, inicial y terminal respectivamente. de una misma vida espiritual. Así, pues. si no todos los cristianos podrán tocar con sus manos el termino de esa línea ascendente, todos, sin embargo, están ob1igaos a no desistir de lanzarse a la carrera espiritual. «Y que nadie se excuse – les advierte la Beata – con que no tiene ni puede hallar la divina gracia, pues Dios, que es liberalísimo, con mano igualmente pródiga la da a todos cuanto la buscan y desean».

Cosas admirables sobre la perfección ha dejado escritas la beata Ángela. En dieciocho etapas va describiendo, en el primer capítulo de su autobiografía, el laborioso producto de su conversión, desde que comenzó a sentir la gravedad de sus pecados y el miedo de condenarse hasta el momento en que al oír hablar de Dios se sentía presa de tal estremecimiento de amor, que aun cuando alguien suspendiera sobre su cabeza una espada, no podía evitar los movimientos. A la Beata Ángela se le atribuyen. además de la autobiografía de fray Arnaldo, unas exhortaciones, algunas epístolas y un testamento espiritual, que han merecido a su autora el ser considerada por algunos nada menos que como magistra theologorum. ,Sin ocultar el tono de exageración que el cariño de los discípulos ha puesto en este elogia hacia la madre espiritual, hay que reconocer que los discípulos de la Beata Ángela recogen lo mejor que de teología ascética que habían escrito los grandes maestros de la y escolástica; y colocada además providencialmente en los umbrales de una época nueva, logra transvasar a las odres del Renacimiento los vinos añejos de la espiritualidad del siglo XIII. Los aires renacentistas de acercamiento al hombre, a lo individual y concreto, la mueven a abrazar el pensamiento Franciscano, que coloca a Cristo, Hombre – Dios, por centro de toda vida espiritual, ejemplar de todas las virtudes y única vía para caminar hacia la perfección a cuya Tercera Orden de Penitencia se incorporó desde los primeros días de su conversión, e inspirada en el pensamiento bonaventuriano, la Beata Ángela es a gran mística de la humanidad de Cristo. La imitación de Cristo – Hombre, mediante el ejercicio de las virtudes, es la meta de la ascética, así como la unión con Dios, por medio de Cristo, es a consumación y remate de la mística.

Pero la espiritualidad de nuestra Beata recibe modalidades nuevas, dentro de lo franciscano; pues mientras el cristocentrismo de la escuela franciscana, en general, se orienta hacia la Encarnación, hay que reconocer que para la Beata Ángela todo gira en torno a la cruz. La pasión y muerte de Cristo es la demostración más grande de amor que el Hijo de Dios ha podido dar a los hombres. Cristo desde la cruz es el Libro de la Vida, como lo llama ella, en el cual debe leer todo aquel que quiera encontrar a Dios. Era tal la devoción que sentía hacia la cruz que, si le cuadraba contemplar una estampa o un cuadro en que se representaba alguna escena de la pasión, se apoderaba de sus miembros la fiebre y caía enferma. Por eso la compañera procuraba esconderle las representaciones de la pasión, para que no las viese. Sus opúsculos fueron editados varias veces, en siglos pasados, con el título significativo de Theologia Crucis. En la meditación de la pasión era donde conocía con más viveza la gravedad de sus pecados pasados, y los lloraba con mayor dolor. Aquí es donde se decide a tomar resoluciones que dan nuevo rumbo a su vida. «En esta contemplación de la cruz – refiere ella – ardía en tal fuego de amor y de compasión que, estando junto a. cruz, tomé el propósito de despojarme de todas las cosa, y me consagré enteramente a Cristo.» La pobreza, la estricta pobreza de espíritu, era la contraseña que ella exigía para distinguir los verdaderos discípulos de Cristo. Muchos se profesan de palabra seguidores de Cristo; pero en realidad y de hecho abominan de Cristo y de su pobreza. En las páginas de sus opúsculos el amante de la historia podrá descubrir las inquietudes en torno a la pobreza de Cristo que convivieron los espirituales franciscanos y nuestra Beata de Foligno.

Junto a la cruz, la Beata Ángela aprendió a ser la gran confidente del Sagrado Corazón de Jesús, muchos siglos antes que Santa Margarita María recibiera los divinos mensajes. «Un día en que yo contemplaba un crucifijo, fui de repente penetrada de un amor tan ardiente hacia el Sagrado Corazón de Jesús, que lo sentía en todos mis miembros. Produjo en mí ese sentimiento delicioso el ver que el Salvador abrazaba mi alma con sus dos brazos desclavados de la cruz. Parecióme también en la dulzura decible de aquel abrazo divino que mi alma entraba en el Corazón de Jesús.» Otras veces se le aparecía el Sagrado Corazón para invitarla a que acercase los labios a su costado y bebiese de la sangre que de él manaba. Abrasada en esta hoguera de amor, nada tiene de extrañó que se derritiese en ardientes deseos de padecer martirio por Cristo.

El amor que Cristo nos demostró en la cruz, se perpetúa a través de los siglos de una manera real en el sacramento de nuestros altares. La devoción a la Eucaristía, tan característica de los tiempos modernos, tiene una eminente precursora en la Beata Ángela. Fueron muchas las visiones, con que el Señor la recreó en el momento de la consagración, o durante la adoración de la sagrada hostia. Siete consideraciones dedica a la ponderación de los beneficios que en este sacramento se encierran. El cristiano debe acercarse con frecuencia a este sacramento, seguro de que, si medita en el grande amor que en él se contiene, sentirá inmediatamente transformada su alma en ese mismo divino amor. La Beata exhorta, sin embargo, a cada cristiano a que se haga. a modo de preparación. las siguientes consideraciones: ¿A quién se acerca? ¿Quién es el que se acerca? ¿En qué condiciones y por qué motivos se acerca?

Abrazada con Cristo en la Cruz, arrimada a su costado y confortada con el Pan de Vida, la Beata Ángela recibió la visita de la hermana muerte. Eran las últimas horas del día 4 de enero de 1309 cuando esta privilegiada mujer, rodeada de un gran coro de hijos espirituales, entregaba plácidamente su alma al redentor. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia del convento franciscano de Foligno. Sobre su sepulcro comenzó Dios a obrar en seguida muchos milagros. El papa Clemente XI aprobó el culto, que se le tributó constante, el día 30 de abril de 1707.

por SS Francisco | 1 Ene, 2016 | Catequesis Magisterio

Hemos escuchado las palabras del apóstol Pablo: «Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» (Ga 4,4).

¿Qué significa el que Jesús naciera en la «plenitud de los tiempos»? Si nos fijamos únicamente en el momento histórico, podemos quedarnos pronto defraudados. Roma dominaba con su potencia militar gran parte del mundo conocido. El emperador Augusto había llegado al poder después de haber combatido cinco guerras civiles. También Israel había sido conquistado por el Imperio Romano y el pueblo elegido carecía de libertad. Para los contemporáneos de Jesús, por tanto, esa no era en modo alguno la mejor época. La plenitud de los tiempos no se define desde una perspectiva geopolítica.

Se necesita, pues, otra interpretación, que entienda la plenitud desde el punto de vista de Dios. Para la humanidad, la plenitud de los tiempos tiene lugar en el momento en el que Dios establece que ha llegado la hora de cumplir la promesa que había hecho. Por tanto, no es la historia la que decide el nacimiento de Cristo, sino que es más bien su venida en el mundo la que hace que la historia alcance su plenitud. Por esta razón, el nacimiento del Hijo de Dios señala el comienzo de una nueva era en la que se cumple la antigua promesa. Como escribe el autor de la Carta a los Hebreos: «En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa» (1,1-3). La plenitud de los tiempos es, pues, la presencia en nuestra historia del mismo Dios en persona. Ahora podemos ver su gloria que resplandece en la pobreza de un establo, y ser animados y sostenidos por su Verbo que se ha hecho «pequeño» en un niño. Gracias a él, nuestro tiempo encuentra su plenitud. También nuestro tiempo personal alcanzará su plenitud en el encuentro con Jesucristo, el Dios hecho hombre.

Sin embargo, este misterio contrasta siempre con la dramática experiencia histórica. Cada día, aunque deseamos vernos sostenidos por los signos de la presencia de Dios, nos encontramos con signos opuestos, negativos, que nos hacen creer que él está ausente. La plenitud de los tiempos parece desmoronarse ante la multitud de formas de injusticia y de violencia que golpean cada día a la humanidad. A veces nos preguntamos: ¿Cómo es posible que perdure la opresión del hombre contra el hombre, que la arrogancia del más fuerte continúe humillando al más débil, arrinconándolo en los márgenes más miserables de nuestro mundo? ¿Hasta cuándo la maldad humana seguirá sembrando la tierra de violencia y de odio, que provocan tantas víctimas inocentes? ¿Cómo puede ser este un tiempo de plenitud, si ante nuestros ojos muchos hombres, mujeres y niños siguen huyendo de la guerra, del hambre, de la persecución, dispuestos a arriesgar sus vidas con tal de que se respeten sus derechos fundamentales? Un río de miseria, alimentado por el pecado, parece contradecir la plenitud de los tiempos realizada por Cristo. Acordaos, queridos pueri cantores, que ésta era la tercera pregunta que ayer me hicisteis: ¿Cómo se explica esto…? También los niños se dan cuenta de esto

Y, sin embargo, este río en crecida nada puede contra el océano de misericordia que inunda nuestro mundo. Todos estamos llamados a sumergirnos en este océano, a dejarnos regenerar para vencer la indiferencia que impide la solidaridad y salir de la falsa neutralidad que obstaculiza el compartir. La gracia de Cristo, que lleva a su cumplimiento la esperanza de la salvación, nos empuja a cooperar con él en la construcción de un mundo más justo y fraterno, en el que todas las personas y todas las criaturas puedan vivir en paz, en la armonía de la creación originaria de Dios.

Al comienzo de un nuevo año, la Iglesia nos hace contemplar la Maternidad de María como icono de la paz. La promesa antigua se cumple en su persona. Ella ha creído en las palabras del ángel, ha concebido al Hijo, se ha convertido en la Madre del Señor. A través de ella, a través de su «sí», ha llegado la plenitud de los tiempos. El Evangelio que hemos escuchado dice: «Conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2,19). Ella se nos presenta como un vaso siempre rebosante de la memoria de Jesús, Sede de la Sabiduría, al que podemos acudir para saber interpretar coherentemente su enseñanza. Hoy nos ofrece la posibilidad de captar el sentido de los acontecimientos que nos afectan a nosotros personalmente, a nuestras familias, a nuestros países y al mundo entero. Donde no puede llegar la razón de los filósofos ni los acuerdos de la política, allí llega la fuerza de la fe que lleva la gracia del Evangelio de Cristo, y que siempre es capaz de abrir nuevos caminos a la razón y a los acuerdos.

Bienaventurada eres tú, María, porque has dado al mundo al Hijo de Dios; pero todavía más dichosa por haber creído en él. Llena de fe, has concebido a Jesús antes en tu corazón que en tu seno, para hacerte Madre de todos los creyentes (cf. San Agustín,Sermón 215, 4). Madre, derrama sobre nosotros tu bendición en este día consagrado a ti; muéstranos el rostro de tu Hijo Jesús, que trae a todo el mundo misericordia y paz. Amén.

Homilía del Santo Padre Francisco en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios,

XLIL Jornada Mundial de la Paz, Basílica Vaticana, viernes 1 de enero de 2016

a

a a

a

a

a * * *

* * *

* * *

* * *