por Santo Padre emérito Benedicto XVI | 23 Dic, 2013 | Catequesis Magisterio

[…] celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Con alegría dirijo un saludo a todas las familias del mundo, deseándoles la paz y el amor que Jesús nos ha dado al venir a nosotros en la Navidad.

En el Evangelio no encontramos discursos sobre la familia, sino un acontecimiento que vale más que cualquier palabra: Dios quiso nacer y crecer en una familia humana. De este modo, la consagró como camino primero y ordinario de su encuentro con la humanidad.

En su vida transcurrida en Nazaret, Jesús honró a la Virgen María y al justo José, permaneciendo sometido a su autoridad durante todo el tiempo de su infancia y su adolescencia (cf. Lc 2, 51-52). Así puso de relieve el valor primario de la familia en la educación de la persona. María y José introdujeron a Jesús en la comunidad religiosa, frecuentando la sinagoga de Nazaret. Con ellos aprendió a hacer la peregrinación a Jerusalén, como narra el pasaje evangélico que la liturgia de hoy propone a nuestra meditación. Cuando tenía doce años, permaneció en el Templo, y sus padres emplearon tres días para encontrarlo. Con ese gesto les hizo comprender que debía «ocuparse de las cosas de su Padre», es decir, de la misión que Dios le había encomendado (cf. Lc 2, 41-52).

Este episodio evangélico revela la vocación más auténtica y profunda de la familia: acompañar a cada uno de sus componentes en el camino de descubrimiento de Dios y del plan que ha preparado para él. María y José educaron a Jesús ante todo con su ejemplo: en sus padres conoció toda la belleza de la fe, del amor a Dios y a su Ley, así como las exigencias de la justicia, que encuentra su plenitud en el amor (cf. Rm 13, 10). De ellos aprendió que en primer lugar es preciso cumplir la voluntad de Dios, y que el vínculo espiritual vale más que el de la sangre.

La Sagrada Familia de Nazaret es verdaderamente el «prototipo» de toda familia cristiana que, unida en el sacramento del matrimonio y alimentada con la Palabra y la Eucaristía, está llamada a realizar la estupenda vocación y misión de ser célula viva no sólo de la sociedad, sino también de la Iglesia, signo e instrumento de unidad para todo el género humano.

Invoquemos ahora juntos la protección de María santísima y de san José sobre todas las familias, especialmente sobre las que se encuentran en dificultades. Que ellos las sostengan, para que resistan a los impulsos disgregadores de cierta cultura contemporánea, que socava las bases mismas de la institución familiar. Que ellos ayuden a las familias cristianas a ser, en todo el mundo, imagen viva del amor de Dios.

* * *

Fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret

Santo Padre emérito Benedicto XVI

Ángelus del domingo, 31 de diciembre de 2006

por Grupo educativo COAS | 21 Dic, 2013 | Postcomunión Dinámicas

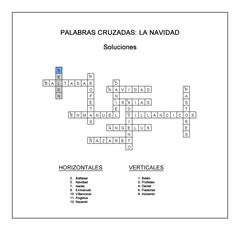

Con motivo de la Navidad, os proponemos que conozcáis mejor estas fiestas mediante la realización de este crucigrama.

Nosotros os ofrecemos esta dinámica para imprimir y realizar en papel, pero si queréis podéis realizar este crucigrama directamente en la página del Departamente de Religión del Grupo Educativo COAS.

Podéis obtener las imágenes en tamaño real, tanto del crucigrama como de la solución, pulsando directamente sobre el título.

* * *

Conoce mejor la Navidad: Palabras Cruzadas

* * *

Conoce mejor la Navidad: Solucionario de las Palabras Cruzadas

* * *

Fuente original: Departamento de Religión del Grupo Educativo COAS

por SS Benedicto XVI | 21 Dic, 2013 | Postcomunión Vida de los Santos

Hoy quiero hablaros de san Pedro Kanis —Canisio en la forma latinizada de su apellido—, una figura muy importante en el ámbito católico del siglo XVI. Nació el 8 de mayo de 1521 en Nimega, Holanda. Su padre era burgomaestre de la ciudad. Cuando era estudiante en la Universidad de Colonia, frecuentó a los monjes cartujos de santa Bárbara, un centro propulsor de vida católica, y a otros hombres piadosos que cultivaban la espiritualidad de la llamada devotio moderna.

Entró en la Compañía de Jesús el 8 de mayo de 1543 en Maguncia (Renania – Palatinado), después de hacer ejercicios espirituales bajo la guía del beato Pedro Fabro —Pierre Favre—, uno de los primeros compañeros de san Ignacio de Loyola. Ordenado sacerdote en junio de 1546 en Colonia, ya al año siguiente, como teólogo del obispo de Augusta, el cardenal Otto Truchsess von Waldburg, estuvo presente en el concilio de Trento, donde colaboró con otros dos jesuitas, Diego Laínez y Alfonso Salmerón.

En 1548, san Ignacio le hizo completar en Roma la formación espiritual y lo envió después al Colegio de Messina para que se ejercitara en humildes servicios domésticos. Obtuvo el doctorado en teología en Bolonia el 4 de octubre de 1549, y san Ignacio lo destinó al apostolado en Alemania. El 2 de septiembre de ese año visitó al Papa Pablo III en Castelgandolfo y después fue a la basílica de San Pedro para rezar. Allí imploró la ayuda de los grandes santos Apóstoles Pedro y Pablo, a fin de que dieran eficacia permanente a la bendición apostólica para su gran destino, para su nueva misión. En su diario anotó algunas palabras de esta oración. Dice: «Allí sentí que por medio de tales intercesores (Pedro y Pablo) se me concedía una gran consolación y la presencia de la gracia. Ellos confirmaban mi misión en Alemania y parecían transmitirme, en cuanto apóstol de Alemania, el apoyo de su benevolencia. Tú conoces, Señor, de cuántos modos y cuántas veces ese mismo día me encomendaste Alemania, por la cual desde entonces iba a seguir siendo solícito, por la cual habría deseado vivir y morir».

Debemos tener presente que nos encontramos en el tiempo de la Reforma luterana, en el momento en que la fe católica en los países de lengua alemana, ante la fascinación de la Reforma, parecía apagarse. Era una tarea casi imposible la de Canisio, encargado de revitalizar, renovar la fe católica en los países germánicos. Sólo era posible con la fuerza de la oración. Sólo era posible desde el centro, es decir, desde una profunda amistad personal con Jesucristo, amistad con Cristo en su Cuerpo, la Iglesia, que se debe alimentar en la Eucaristía, su presencia real.

Siguiendo la misión recibida de san Ignacio y del Papa Pablo III, Canisio partió para Alemania y, ante todo, para el ducado de Baviera, que por algunos años fue el lugar de su ministerio. Como decano, rector y vicecanciller de la Universidad de Ingolstadt, se ocupó de la vida académica del Instituto y de la reforma religiosa y moral del pueblo. En Viena, donde durante breve tiempo fue administrador de la diócesis, desempeñó el ministerio pastoral en los hospitales y en las cárceles, tanto en la ciudad como en zonas rurales, y preparó la publicación de su Catecismo. En 1556 fundó el Colegio de Praga y, hasta 1569, fue el primer superior de la provincia jesuita de la Alemania superior.

En este cargo, estableció en los países germánicos una tupida red de comunidades de su Orden, especialmente de colegios, que fueron puntos de partida para la reforma católica, para la renovación de la fe católica. En ese tiempo participó también en el coloquio de Worms con los líderes protestantes, entre los cuales Philipp Melanchthon (1557); desempeñó el cargo de nuncio pontificio en Polonia (1558); participó en las dos Dietas de Augusta (1559 y 1565); acompañó al cardenal Estanislao Hozjusz, legado del Papa Pío IV ante el emperador Fernando (1560); intervino en la sesión final del concilio de Trento, donde habló de la cuestión de la Comunión bajo las dos especies y del Índice de libros prohibidos (1562).

En 1580 se retiró a Friburgo en Suiza, donde se dedicó plenamente a la predicación y a la composición de sus obras, y murió allí el 21 de diciembre de 1597. El beato Pío IX lo beatificó en 1864; el Papa León XIII, en 1897, lo proclamó segundo Apóstol de Alemania; y el Papa Pío XI, en 1925, lo canonizó y lo proclamó doctor de la Iglesia.

San Pedro Canisio pasó buena parte de su vida en contacto con las personas socialmente más importantes de su tiempo y ejerció una influencia especial con sus escritos. Fue editor de las obras completas de san Cirilo de Alejandría y de san León Magno, de las Cartas de san Jerónimo y de las Oraciones de san Nicolás de la Fluë. Publicó libros de devoción en varias lenguas, las biografías de algunos santos suizos y muchos textos de homilética. Pero sus escritos más difundidos fueron los tres Catecismoscompuestos entre 1555 y 1558. El primer Catecismo estaba destinado a los estudiantes en condiciones de comprender nociones elementales de teología; el segundo a los muchachos del pueblo para una primera instrucción religiosa; el tercero a los muchachos con una formación escolar a nivel de escuelas medias y superiores. La doctrina católica se exponía con preguntas y respuestas, brevemente, en términos bíblicos, con mucha claridad y sin tonos polémicos. Sólo en el tiempo de su vida se hicieron doscientas ediciones de este Catecismo. Y hasta el siglo XX se sucedieron centenares de ediciones. Así, en Alemania, incluso en la generación de mi padre, la gente llama al Catecismo simplemente el Canisio. Fue realmente el Catequista de Alemania, ha formado la fe de personas durante siglos.

Esta es una característica de san Pedro Canisio: saber componer armoniosamente la fidelidad a los principios dogmáticos con el respeto debido a cada persona. San Canisio distinguía la apostasía consciente, culpable, de la fe, de la pérdida de la fe inculpable, en las circunstancias. Y, con respecto a Roma, declaró que la mayor parte de los alemanes que se habían pasado al protestantismo no tenían culpa. En un momento histórico de fuertes contrastes confesionales, evitaba —esto es algo extraordinario— la dureza y la retórica de la ira —algo raro, como he dicho, en aquellos tiempos en las discusiones entre cristianos— y solamente buscaba la presentación de las raíces espirituales y la revitalización de la fe en la Iglesia. Para ello le resultó útil el conocimiento vasto y penetrante que tenía de la Sagrada Escritura y de los Padres de la Iglesia: el mismo conocimiento que sostuvo su relación personal con Dios y la austera espiritualidad que le derivaba de la devotio moderna y de la mística renana.

En la espiritualidad de san Canisio es característica una profunda amistad personal con Jesús. Escribe, por ejemplo, el 4 de septiembre de 1549 en su diario, hablando con el Señor: «Tú, al final, como si me abrieras el corazón del Sacratísimo Cuerpo, que me parecía ver ante mí, me mandaste que bebiera en ese manantial, invitándome, por decirlo así, a beber las aguas de mi salvación en tus fuentes, oh Salvador mío». Luego ve que el Salvador le da un vestido con tres partes, que se llaman paz, amor y perseverancia. Y con este vestido compuesto de paz, amor y perseverancia, Canisio llevó a cabo su obra de renovación del catolicismo. Su amistad con Jesús —que es el centro de su personalidad—, alimentada por el amor a la Biblia, por el amor al Sacramento, por el amor a los Padres, estaba claramente unida a la conciencia de ser en la Iglesia un continuador de la misión de los Apóstoles. Y esto nos recuerda que todo auténtico evangelizador siempre es un instrumento unido —y por eso fecundo— con Jesús y con su Iglesia.

En la amistad con Jesús san Pedro Canisio se había formado en el ambiente espiritual de la Cartuja de Colonia, donde había estado en estrecho contacto con dos místicos cartujos: Johann Lansperger, latinizado como Lanspergius, y Nicolas van Hesche, latinizado como Eschius. Sucesivamente profundizó la experiencia de aquella amistad, familiaritas stupenda nimis, con la contemplación de los misterios de la vida de Jesús, que ocupan gran parte en los Ejercicios espirituales de san Ignacio. Su intensa devoción al Corazón del Señor, que culminó en la consagración al ministerio apostólico en la basílica vaticana, encuentra aquí su fundamento.

En la espiritualidad cristocéntrica de san Pedro Canisio se arraiga una profunda convicción: no hay alma solícita de la propia perfección que no practique cada día la oración, la oración mental, medio ordinario que permite al discípulo de Jesús vivir la intimidad con el Maestro divino. Por eso, en los escritos destinados a la educación espiritual del pueblo, nuestro santo insiste en la importancia de la liturgia con sus comentarios a los Evangelios, a las fiestas, al rito de la santa misa y de los demás sacramentos, pero, al mismo tiempo, se cuida de mostrar a los fieles la necesidad y la belleza de que la oración personal diaria acompañe e impregne la participación en el culto público de la Iglesia.

Se trata de una exhortación y de un método que conservan intacto su valor, especialmente después de que el concilio Vaticano II los propusiera de nuevo con autoridad en la constitución Sacrosanctum Concilium: la vida cristiana no crece si no se alimenta con la participación en la liturgia, de modo particular en la santa misa dominical, y con la oración personal diaria, con el contacto personal con Dios. En medio de las mil actividades y de los múltiples estímulos que nos rodean, es necesario encontrar cada día momentos de recogimiento ante el Señor para escucharlo y hablar con él.

Al mismo tiempo, siempre es actual y de valor permanente el ejemplo que san Pedro Canisio nos dejó, no sólo en sus obras, sino sobre todo con su vida. Nos enseña con claridad que el ministerio apostólico sólo es eficaz y produce frutos de salvación en los corazones si el predicador es testigo personal de Jesús y sabe ser instrumento a su disposición, estrechamente unido a él por la fe en su Evangelio y en su Iglesia, por una vida moralmente coherente y por una oración incesante como el amor. Y esto vale para todo cristiano que quiera vivir con compromiso y fidelidad su adhesión a Cristo. Gracias.

* * *

Audiencia general del Santo Padre emérito Benedicto XVI

En el Aula Pablo VI, el miércoles, 9 de febrero de 2011

por Varios en Internet | CeF | 18 Dic, 2013 | Despertar religioso Juegos

Con motivo de las próximas fiestas de Navidad, os ofrecemos las siguientes láminas para que los niños de la familia se diviertan coloreando el árbol de Navidad.

Os deseamos a todos feliz Navidad y que los Reyes Magos sean buenos con toda la familia.

Podéis acceder a las láminas en tamaño real pulsando sobre los títulos de cada imagen y también en las propias imágenes.

* * *

¡Colorea árboles de Navidad!

* * *

¡Colorea árboles de Navidad! (I)

¡Colorea árboles de Navidad! (II)

* * *

por Varios en Internet | CeF | 18 Dic, 2013 | Despertar religioso Juegos

Con motivo de las próximas fiestas de Navidad, os ofrecemos las siguientes láminas para que los niños de la familia se diviertan coloreando el árbol de Navidad.

Os deseamos a todos feliz Navidad y que los Reyes Magos sean buenos con toda la familia.

Podéis acceder a las láminas en tamaño real pulsando sobre los títulos de cada imagen y también en las propias imágenes.

* * *

¡Colorea árboles de Navidad!

* * *

¡Colorea árboles de Navidad! (I)

¡Colorea árboles de Navidad! (II)

* * *

por Santo Padre Francisco | 16 Dic, 2013 | Novios Magisterio

Queridos jóvenes de Umbría, ¡buenas tardes!

Gracias por haber venido, gracias por esta fiesta. De verdad, ¡ésta es una fiesta! Y gracias por vuestras preguntas.

Estoy contento de que la primera pregunta haya sido de una joven pareja. Un bello testimonio. Dos jóvenes que han elegido, han decidido, con alegría y con valor formar una familia. Sí, porque es verdad, se necesita valor para formar una familia. ¡Se necesita valor! Y vuestra pregunta, jóvenes esposos, se une a la de la vocación. ¿Qué es el matrimonio? Es una auténtica vocación, como lo son el sacerdocio y la vida religiosa. Dos cristianos que se casan han reconocido en su historia de amor la llamada del Señor, la vocación a formar de dos, hombre y mujer, una sola carne, una sola vida. Y el Sacramento del matrimonio envuelve este amor con la gracia de Dios, lo enraíza en Dios mismo. Con este don, con la certeza de esta llamada, se puede partir seguros, no se tiene miedo de nada, se puede afrontar todo, ¡juntos!

Pensemos en nuestros padres, en nuestros abuelos o bisabuelos: se casaron en condiciones mucho más pobres que las nuestras, algunos en tiempo de guerra, o de posguerra; algunos emigraron, como mis padres. ¿Dónde encontraban la fuerza? La encontraban en la certeza de que el Señor estaba con ellos, que la familia está bendecida por Dios con el Sacramento del matrimonio, y que bendita es la misión de traer al mundo hijos y educarles. Con estas certezas superaron incluso las pruebas más duras. Eran certezas sencillas, pero verdaderas; formaban columnas que sostenían su amor. No fue fácil su vida; había problemas, muchos problemas. Pero estas certezas sencillas les ayudaban a ir adelante. Y lograron formar una bella familia, dar vida, criar a los hijos.

Queridos amigos, se necesita esta base moral y espiritual para construir bien, ¡de modo sólido! Hoy, esta base ya no está garantizada por las familias y por la tradición social. Es más, la sociedad en la que habéis nacido privilegia los derechos individuales más que la familia —estos derechos individuales—, privilegia las relaciones que duran hasta que surjan dificultades, y por esto a veces habla de relación de pareja, de familia y de matrimonio de manera superficial y equívoca. Bastaría mirar ciertos programas televisivos y se ven estos valores. Cuántas veces los párrocos —también yo lo oí algunas veces— oyen a una pareja que va a casarse: «¿Pero vosotros sabéis que el matrimonio es para toda la vida?». «Ah, nosotros nos queremos mucho, pero… estaremos juntos mientras dure el amor. Cuando acabe, uno por un lado, el otro por otro». Es el egoísmo: cuando yo no siento, corto el matrimonio y me olvido de ese «una sola carne», que no puede dividirse. Es arriesgado casarse: ¡es arriesgado! Es ese egoísmo el que nos amenaza, porque dentro de nosotros todos tenemos la posibilidad de una doble personalidad: la que dice: «Yo, libre, yo quiero esto…», y la otra que dice: «Yo, mi, me, conmigo, para mí…». El egoísmo siempre, que vuelve y no sabe abrirse a los demás. La otra dificultad es esta cultura de lo provisional: parece que nada es definitivo. Todo es provisional. Como dije antes: bah, el amor, hasta que dure. Una vez oí a un seminarista —capaz— que decía: «Yo quiero ser sacerdote, pero durante diez años. Después me lo replanteo». Es la cultura de lo provisional, y Jesús no nos salvó provisionalmente: ¡nos salvó definitivamente!

¡Pero el Espíritu Santo suscita siempre respuestas nuevas a las nuevas exigencias! Y así se han multiplicado en la Iglesia los caminos para novios, los cursos de preparación al matrimonio, los grupos de jóvenes parejas en las parroquias, los movimientos familiares… Son una riqueza inmensa. Son puntos de referencia para todos: jóvenes en búsqueda, parejas en crisis, padres en dificultad con los hijos y viceversa. Nos ayudan todos. Y después están las diversas formas de acogida: la tutela, la adopción, las casas-familia de varios tipos… La fantasía —me permito la palabra—, la fantasía del Espíritu Santo es infinita, pero es también muy concreta. Entonces desearía deciros que no tengáis miedo de dar pasos definitivos: no tengáis miedo de darlos. Cuántas veces he oído a las mamás que me dicen: «Pero, padre, yo tengo un hijo de 30 años y no se casa: no sé qué hacer. Tiene una bella novia, pero no se decide». ¡Pero señora, no le planche más las camisas! Es así. No tener miedo de dar pasos definitivos, como el del matrimonio: profundizad en vuestro amor, respetando sus tiempos y las expresiones, orad, preparaos bien, pero después tened confianza en que el Señor no os deja solos. Hacedle entrar en vuestra casa como uno de la familia; Él os sostendrá siempre.

La familia es la vocación que Dios ha escrito en la naturaleza del hombre y de la mujer, pero existe otra vocación complementaria al matrimonio: la llamada al celibato y a la virginidad por el Reino de los cielos. Es la vocación que Jesús mismo vivió. ¿Cómo reconocerla? ¿Cómo seguirla? Es la tercera pregunta que me habéis hecho. Pero alguno de vosotros puede pensar: pero este obispo, ¡qué bueno! Hemos hecho las preguntas y tiene las respuestas todas listas, escritas. Recibí las preguntas hace algunos días. Por esto las conozco. Y os respondo con dos elementos esenciales sobre cómo reconocer esta vocación al sacerdocio o a la vida consagrada. Orar y caminar en la Iglesia. Estas dos cosas van juntas, están entrelazadas. En el origen de toda vocación a la vida consagrada hay siempre una experiencia fuerte de Dios, una experiencia que no se olvida, se recuerda durante toda la vida. Es la que tuvo Francisco. Y esto nosotros no lo podemos calcular o programar. ¡Dios nos sorprende siempre! Es Dios quien llama; pero es importante tener una relación cotidiana con Él, escucharle en silencio ante el Sagrario y en lo íntimo de nosotros mismos, hablarle, acercarse a los Sacramentos. Tener esta relación familiar con el Señor es como tener abierta la ventana de nuestra vida para que Él nos haga oír su voz, qué quiere de nosotros. Sería bello oíros a vosotros, oír aquí a los sacerdotes presentes, a las religiosas… Sería bellísimo, porque cada historia es única, pero todas parten de un encuentro que ilumina en lo profundo, que toca el corazón e involucra a toda la persona: afecto, intelecto, sentidos, todo. La relación con Dios no se refiere sólo a una parte de nosotros mismos, se refiere a todo. Es un amor tan grande, tan bello, tan verdadero, que merece todo y merece toda nuestra confianza. Y una cosa querría decirla con fuerza, especialmente hoy: ¡la virginidad por el Reino de Dios no es un «no», es un «sí»! Cierto, comporta la renuncia a un vínculo conyugal y a una familia propia, pero en la base está el «sí», como respuesta al «sí» total de Cristo hacia nosotros, y este «sí» hace fecundos.

Pero aquí en Asís no hay necesidad de palabras. Está Francisco, está Clara, ¡hablan ellos! Su carisma continúa hablando a muchos jóvenes en el mundo entero: chicos y chicas que dejan todo para seguir a Jesús en el camino del Evangelio.

He aquí: Evangelio. Desearía tomar la palabra «Evangelio» para responder a las otras dos preguntas que me habéis hecho, la segunda y la cuarta. Una se refiere al compromiso social, en este período de crisis que amenaza la esperanza; la otra se refiere a la evangelización, llevar el anuncio de Jesús a los demás. Me habéis preguntado: ¿qué podemos hacer? ¿Cuál puede ser nuestra contribución?

Aquí en Asís, aquí cerca de la Porciúncula, me parece oír la voz de san Francisco que nos repite: «¡Evangelio, Evangelio!». Me lo dice también a mí, es más, antes a mí: ¡Papa Francisco, sé servidor del Evangelio! Si yo no logro ser un servidor del Evangelio, mi vida no vale nada.

Pero el Evangelio, queridos amigos, no se refiere sólo a la religión, se refiere al hombre, a todo el hombre, se refiere al mundo, a la sociedad, la civilización humana. El Evangelio es el mensaje de salvación de Dios para la humanidad. Pero cuando decimos «mensaje de salvación» no es una forma de hablar, no son sencillas palabras o palabras vacías como hay tantas hoy. La humanidad tiene verdaderamente necesidad de ser salvada. Lo vemos cada día cuando hojeamos el periódico, u oímos las noticias en televisión; pero lo vemos también a nuestro alrededor, en las personas, en las situaciones; y lo vemos en nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene necesidad de salvación. Solos no podemos. Tenemos necesidad de salvación. ¿Salvación de qué? Del mal. El mal actúa, hace su trabajo. Pero el mal no es invencible y el cristiano no se resigna frente al mal. Y vosotros, jóvenes, ¿queréis resignaros frente al mal, a las injusticias, a las dificultades? ¿Queréis o no queréis? [Los jóvenes responden: ¡No!]. Ah, vale. Esto agrada. Nuestro secreto es que Dios es más grande que el mal: y esto es verdad. Dios es más grande que el mal. Dios es amor infinito, misericordia sin límites, y este Amor ha vencido el mal de raíz en la muerte y resurrección de Cristo. Esto es el Evangelio, la Buena Nueva: el amor de Dios ha vencido. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Con Él podemos luchar contra el mal y vencerlo cada día. ¿Lo creemos o no? [Los jóvenes responden: ¡Sí!] Pero este «sí» debe ir a la vida. Si yo creo que Jesús ha vencido el mal y me salva, debo seguir a Jesús, debo ir por el camino de Jesús durante toda la vida.

Así que el Evangelio, este mensaje de salvación, tiene dos destinos que están unidos: el primero, suscitar la fe, y esto es la evangelización; el segundo, transformar el mundo según el proyecto de Dios, y esto es la animación cristiana de la sociedad. Pero no son dos cosas separadas, son una única misión: llevar el Evangelio con el testimonio de nuestra vida transforma el mundo. Este es el camino: llevar el Evangelio con el testimonio de nuestra vida.

Miremos a Francisco: él hizo las dos cosas, con la fuerza del único Evangelio. Francisco hizo crecer la fe, renovó la Iglesia; y al mismo tiempo renovó la sociedad, la hizo más fraterna, pero siempre con el Evangelio, con el testimonio. ¿Sabéis qué dijo una vez Francisco a sus hermanos? «Predicad siempre el Evangelio y si fuera necesario también con las palabras». Pero, ¿cómo? ¿Se puede predicar el Evangelio sin las palabras? ¡Sí! ¡Con el testimonio! Primero el testimonio, después las palabras. ¡Pero el testimonio!

Jóvenes de Umbría: ¡haced así también vosotros! Hoy, en el nombre de san Francisco, os digo: no tengo oro, ni plata que daros, sino algo mucho más precioso, el Evangelio de Jesús. Id con valentía. Con el Evangelio en el corazón y entre las manos, sed testigos de la fe con vuestra vida: llevad a Cristo a vuestras casas, anunciadle entre vuestros amigos, acogedle y servidle en los pobres. Jóvenes, dad a Umbría un mensaje de vida, de paz y de esperanza. ¡Podéis hacerlo!

Después de rezar el Padre Nuestro e impartir la bendición, añadió:

Y por favor, os pido: rezad por mí.

* * *

Palabras del Santo Padre Francisco

Visita pastoral a Asís

Encuentro con los jóvenes de Umbría

Plaza de la Basílica di Santa María de los Ángeles, Asís

Viernes 4 de octubre de 2013

por Santo Padre emérito Benedicto XVI | 16 Dic, 2013 | Catequesis Magisterio

Queridos hermanos y hermanas

La lectura que acabamos de escuchar, tomada de la Carta de san Pablo Apóstol a Tito, comienza solemnemente con la palabra apparuit, que también encontramos en la lectura de la Misa de la aurora: apparuit – ha aparecido. Esta es una palabra programática, con la cual la Iglesia quiere expresar de manera sintética la esencia de la Navidad. Antes, los hombres habían hablado y creado imágenes humanas de Dios de muchas maneras. Dios mismo había hablado a los hombres de diferentes modos (cf. Hb 1,1: Lectura de la Misa del día). Pero ahora ha sucedido algo más: Él ha aparecido. Se ha mostrado. Ha salido de la luz inaccesible en la que habita. Él mismo ha venido entre nosotros. Para la Iglesia antigua, esta era la gran alegría de la Navidad: Dios se ha manifestado. Ya no es sólo una idea, algo que se ha de intuir a partir de las palabras. Él «ha aparecido». Pero ahora nos preguntamos: ¿Cómo ha aparecido? ¿Quién es él realmente? La lectura de la Misa de la aurora dice a este respecto: «Ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre» (Tt 3,4). Para los hombres de la época precristiana, que ante los horrores y las contradicciones del mundo temían que Dios no fuera bueno del todo, sino que podría ser sin duda también cruel y arbitrario, esto era una verdadera «epifanía», la gran luz que se nos ha aparecido: Dios es pura bondad. Y también hoy, quienes ya no son capaces de reconocer a Dios en la fe se preguntan si el último poder que funda y sostiene el mundo es verdaderamente bueno, o si acaso el mal es tan potente y originario como el bien y lo bello, que en algunos momentos luminosos encontramos en nuestro cosmos. «Ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre»: ésta es una nueva y consoladora certidumbre que se nos da en Navidad.

En las tres misas de Navidad, la liturgia cita un pasaje del libro del profeta Isaías, que describe más concretamente aún la epifanía que se produjo en Navidad: «Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva al hombro el principado, y es su nombre: Maravilla de Consejero, Dios fuerte, Padre perpetuo, Príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites» (Is 9,5s). No sabemos si el profeta pensaba con esta palabra en algún niño nacido en su época. Pero parece imposible. Este es el único texto en el Antiguo Testamento en el que se dice de un niño, de un ser humano, que su nombre será Dios fuerte, Padre para siempre. Nos encontramos ante una visión que va, mucho más allá del momento histórico, hacia algo misterioso que pertenece al futuro. Un niño, en toda su debilidad, es Dios poderoso. Un niño, en toda su indigencia y dependencia, es Padre perpetuo. Y la paz será «sin límites». El profeta se había referido antes a esto hablando de «una luz grande» y, a propósito de la paz venidera, había dicho que la vara del opresor, la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serían pasto del fuego (cf. Is 9,1.3-4).

Dios se ha manifestado. Lo ha hecho como niño. Precisamente así se contrapone a toda violencia y trae un mensaje que es paz. En este momento en que el mundo está constantemente amenazado por la violencia en muchos lugares y de diversas maneras; en el que siempre hay de nuevo varas del opresor y túnicas ensangrentadas, clamemos al Señor: Tú, el Dios poderoso, has venido como niño y te has mostrado a nosotros como el que nos ama y mediante el cual el amor vencerá. Y nos has hecho comprender que, junto a ti, debemos ser constructores de paz. Amamos tu ser niño, tu no-violencia, pero sufrimos porque la violencia continúa en el mundo, y por eso también te rogamos: Demuestra tu poder, ¡oh Dios! En este nuestro tiempo, en este mundo nuestro, haz que las varas del opresor, las túnicas llenas de sangre y las botas estrepitosas de los soldados sean arrojadas al fuego, de manera que tu paz venza en este mundo nuestro.

La Navidad es Epifanía: la manifestación de Dios y de su gran luz en un niño que ha nacido para nosotros. Nacido en un establo en Belén, no en los palacios de los reyes. Cuando Francisco de Asís celebró la Navidad en Greccio, en 1223, con un buey y una mula y un pesebre con paja, se hizo visible una nueva dimensión del misterio de la Navidad. Francisco de Asís llamó a la Navidad «la fiesta de las fiestas» – más que todas las demás solemnidades – y la celebró con «inefable fervor» (2 Celano, 199: Fonti Francescane, 787). Besaba con gran devoción las imágenes del Niño Jesús y balbuceaba palabras de dulzura como hacen los niños, nos dice Tomás de Celano (ibíd.). Para la Iglesia antigua, la fiesta de las fiestas era la Pascua: en la resurrección, Cristo había abatido las puertas de la muerte y, de este modo, había cambiado radicalmente el mundo: había creado para el hombre un lugar en Dios mismo. Pues bien, Francisco no ha cambiado, no ha querido cambiar esta jerarquía objetiva de las fiestas, la estructura interna de la fe con su centro en el misterio pascual. Sin embargo, por él y por su manera de creer, ha sucedido algo nuevo: Francisco ha descubierto la humanidad de Jesús con una profundidad completamente nueva. Este ser hombre por parte de Dios se le hizo del todo evidente en el momento en que el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La resurrección presupone la encarnación. El Hijo de Dios como niño, como un verdadero hijo de hombre, es lo que conmovió profundamente el corazón del Santo de Asís, transformando la fe en amor. «Ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre»: esta frase de san Pablo adquiría así una hondura del todo nueva. En el niño en el establo de Belén, se puede, por decirlo así, tocar a Dios y acariciarlo. De este modo, el año litúrgico ha recibido un segundo centro en una fiesta que es, ante todo, una fiesta del corazón.

Todo eso no tiene nada de sensiblería. Precisamente en la nueva experiencia de la realidad de la humanidad de Jesús se revela el gran misterio de la fe. Francisco amaba a Jesús, al niño, porque en este ser niño se le hizo clara la humildad de Dios. Dios se ha hecho pobre. Su Hijo ha nacido en la pobreza del establo. En el niño Jesús, Dios se ha hecho dependiente, necesitado del amor de personas humanas, a las que ahora puede pedir su amor, nuestro amor. La Navidad se ha convertido hoy en una fiesta de los comercios, cuyas luces destellantes esconden el misterio de la humildad de Dios, que nos invita a la humildad y a la sencillez. Roguemos al Señor que nos ayude a atravesar con la mirada las fachadas deslumbrantes de este tiempo hasta encontrar detrás de ellas al niño en el establo de Belén, para descubrir así la verdadera alegría y la verdadera luz.

Francisco hacía celebrar la santa Eucaristía sobre el pesebre que estaba entre el buey y la mula (cf. 1 Celano, 85: Fonti, 469). Posteriormente, sobre este pesebre se construyó un altar para que, allí dónde un tiempo los animales comían paja, los hombres pudieran ahora recibir, para la salvación del alma y del cuerpo, la carne del Cordero inmaculado, Jesucristo, como relata Celano (cf. 1 Celano, 87: Fonti, 471). En la Noche santa de Greccio, Francisco cantaba personalmente en cuanto diácono con voz sonora el Evangelio de Navidad. Gracias a los espléndidos cantos navideños de los frailes, la celebración parecía toda una explosión de alegría (cf. 1 Celano, 85 y 86: Fonti, 469 y 470). Precisamente el encuentro con la humildad de Dios se transformaba en alegría: su bondad crea la verdadera fiesta.

Quien quiere entrar hoy en la iglesia de la Natividad de Jesús, en Belén, descubre que el portal, que un tiempo tenía cinco metros y medio de altura, y por el que los emperadores y los califas entraban al edificio, ha sido en gran parte tapiado. Ha quedado solamente una pequeña abertura de un metro y medio. La intención fue probablemente proteger mejor la iglesia contra eventuales asaltos pero, sobre todo, evitar que se entrara a caballo en la casa de Dios. Quien desea entrar en el lugar del nacimiento de Jesús, tiene que inclinarse. Me parece que en eso se manifiesta una verdad más profunda, por la cual queremos dejarnos conmover en esta Noche santa: si queremos encontrar al Dios que ha aparecido como niño, hemos de apearnos del caballo de nuestra razón «ilustrada». Debemos deponer nuestras falsas certezas, nuestra soberbia intelectual, que nos impide percibir la proximidad de Dios. Hemos de seguir el camino interior de san Francisco: el camino hacia esa extrema sencillez exterior e interior que hace al corazón capaz de ver. Debemos bajarnos, ir espiritualmente a pie, por decirlo así, para poder entrar por el portal de la fe y encontrar a Dios, que es diferente de nuestros prejuicios y nuestras opiniones: el Dios que se oculta en la humildad de un niño recién nacido. Celebremos así la liturgia de esta Noche santa y renunciemos a la obsesión por lo que es material, mensurable y tangible. Dejemos que nos haga sencillos ese Dios que se manifiesta al corazón que se ha hecho sencillo. Y pidamos también en esta hora ante todo por cuantos tienen que vivir la Navidad en la pobreza, en el dolor, en la condición de emigrantes, para que aparezca ante ellos un rayo de la bondad de Dios; para que les llegue a ellos y a nosotros esa bondad que Dios, con el nacimiento de su Hijo en el establo, ha querido traer al mundo. Amén.

* * *

Homilía del Santo Padre emérito Benedicto XVI

Misa de Nochebuena

Solemnidad de la Natividad del Señor

En la Basílica Vaticana, el 24 de diciembre de 2011

por CeF | Fuentes varias | 14 Dic, 2013 | Postcomunión Vida de los Santos

Nació en Fontiveros, provincia de Ávila (España), hacia el año 1542. Pasados algunos años en la Orden de los carmelitas, fue, a instancias de Santa Teresa de Jesús, el primero que, a partir de 1568, se declaró a favor de su reforma, por la que soportó innumerables sufrimientos y trabajos. Murió en Ubeda el año 1591, con gran fama de santidad y sabiduría, de las que dan testimonio precioso sus escritos espirituales.

Vida de Pobreza

Gonzalo de Yepes pertenecía a una buena familia de Toledo, pero como se casó con una joven de clase «inferior», fue desheredado por sus padres y tuvo que ganarse la vida como tejedor de seda. A la muerte de Gonzalo, su esposa, Catalina Alvarez, quedó en la miseria y con tres hijos. Jitan, que era el menor, nació en Fontiveros, en Castilla la vieja, en 1542.

Asistió a una escuela de niños pobres en Medina del Campo y empezó a aprender el oficio de tejedor, pero como no tenía aptitudes, entró más tarde a trabajar como criado del director del hospital de Medina del Campo. Así pasó siete años. Al mismo tiempo que continuaba sus estudios en el colegio de los jesuitas, practicaba rudas mortificaciones corporales.

A los veintiún años, tomó el hábito en el convento de los carmelitas de Medina del Campo. Su nombre de religión era Juan de San Matías. Después de hacer la profesión, pidió y obtuvo permiso para observar la regla original del Carmelo, sin hacer uso de las mitigaciones (permisos para relajar las reglas) que varios Pontífices habían aprobado y eran entonces cosa común en todos los conventos.

San Juan hubiese querido ser hermano lego, pero sus superiores no se lo permitieron. Tras haber hecho con éxito sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote en 1567. Las gracias que recibió con el sacerdocio le encendieron en deseos de mayor retiro, de suerte que llegó a pensar en ingresar en la Cartuja.

Conoce a Santa Teresa

Santa Teresa fundaba por entonces los conventos de la rama reformada de las carmelitas. Cuando oyó hablar del hermano Juan, en Medina del Campo, la santa se entrevistó con él, quedó admirada de su espíritu religioso y le dijo que Dios le llamaba a santificarse en la orden de Nuestra Señora del Carmen. También le refirió que el prior general le había dado permiso de fundar dos conventos reformados para hombres y que él debía ser su primer instrumento en esa gran empresa. La reforma del Carmelo que lanzaron Santa Teresa y San Juan no fue con intención de cambiar la orden o «modernizarla» sino mas bien para restaurar y revitalizar su cometido original el cual se había mitigado mucho. Al mismo tiempo que lograron ser fieles a los orígenes, la santidad de estos reformadores infundió una nueva riqueza a los carmelitas que ha sido recogida en sus escritos y en el ejemplo de sus vidas y sigue siendo una gran riqueza de espiritualidad.

Poco después, se llevó a cabo la fundación del primer convento de carmelitas descalzos, en una ruinosa casa de Duruelo. San Juan entró en aquel nuevo Belén con perfecto espíritu de sacrificio. Unos dos meses después, se le unieron otros dos frailes. Los tres renovaron la profesión el domingo de Adviento de 1568, y nuestro santo tomó el nombre de Juan de la Cruz. Fue una elección profética. Poco a poco se extendió la fama de ese oscuro convento de suerte que Santa Teresa pudo fundar al poco tiempo otro en Pastrana y un tercero en Mancera, a donde trasladó a los frailes de Duruelo. En 1570, se inauguró el convento de Alcalá, que era a la vez colegio de la universidad; San Juan fue nombrado rector.

Con su ejemplo, San Juan supo inspirar a los religiosos el espíritu de soledad, humildad y mortificación. Pero Dios, que quería purificar su corazón de toda debilidad y apego humanos, le sometió a las más severas pruebas interiores y exteriores. Después de haber gozado de las delicias de la contemplación, San Juan se vio privado de toda devoción. A este período de sequedad espiritual se añadieron la turbación, los escrúpulos y la repugnancia por los ejercicios espirituales. En tanto que el demonio le atacaba con violentas tentaciones, los hombres le perseguían con calumnias.

La prueba más terrible fue sin duda la de los escrúpulos y la desolación interior, que el santo describe en «La Noche Oscura del Alma». A esto siguió un período todavía más penoso de oscuridad, sufrimiento espiritual y tentaciones, de suerte que San Juan se sentía como abandonado por Dios. Pero la inundación de luz y amor divinos que sucedió a esta prueba, fue el premio de la paciencia con que la había soportado el siervo de Dios.

En cierta ocasión, una mujer muy atractiva tentó descaradamente a San Juan. En vez de emplear el tizón ardiente, como lo había hecho Santo Tomás de Aquino en una ocasión semejante, Juan se valió de palabras suaves para hacer comprender a la pecadora su triste estado. El mismo método empleó en otra ocasión, aunque en circunstancias diferentes, para hacer entrar en razón a una dama de temperamento tan violento, que el pueblo le había dado el apodo de «Roberto el diablo».

Glorias para Dios

En 1571, Santa Teresa asumió por obediencia el oficio de superiora en el convento no reformado de la Encarnación de Avila y llamó a su lado , San Juan de la Cruz para que fuese su director espiritual y su confesor. La santa escribió a su hermana: «Está obrando maravillas aquí. El pueblo le tiene por santo. En mi opinión, lo es y lo ha sido siempre.» Tanto los religiosos como los laicos buscaban a San Juan, y Dios confirmó su ministerio con milagros evidentes.

Entre tanto, surgían graves dificultades entre los carmelitas descalzos y los mitigados. Aunque el superior general había autorizado a Santa Teresa a emprender la reforma, los frailes antiguos la consideraban como una rebelión contra la orden; por otra parte, debe reconocerse que algunos de los descalzos carecían de tacto y exageraban sus poderes y derechos. Como si eso fuera poco, el prior general, el capítulo general y los nuncios papales, daban órdenes contradictorias. Finalmente, en 1577, el provincial de Castilla mandó a San Juan que retornase al convento de Medina del Campo. El santo se negó a ello, alegando que había sido destinado a Avila por el nuncio del Papa. Entonces el provincial envió un grupo de hombres armados, que irrumpieron en el convento de Avila y se llevaron a San Juan por la fuerza. Sabiendo que el pueblo de Avila profesaba gran veneración al santo, le trasladaron a Toledo.

Como Juan se rehusase a abandonar la reforma, le encerraron en una estrecha y oscura celda y le maltrataron increíblemente. Ello demuestra cuán poco había penetrado el espíritu de Jesucristo en aquellos que profesaban seguirlo.

Sufrimiento y unión con Dios

La celda de San Juan tenía unos tres metros de largo por dos de ancho. La única ventana era tan pequeña y estaba tan alta, que el santo, para leer e1 oficio, tenía que ponerse de pie sobre un banquillo. Por orden de Jerónimo Tostado, vicario general de los carmelitas de España y consultor de la Inquisición, se le golpeó tan brutalmente, que conservó las cicatrices hasta la muerte. Lo que sufrió entonces San Juan coincide exactamente con las penas que describe Santa Teresa en la «Sexta Morada»: insultos, calumnias, dolores físicos, angustia espiritual y tentaciones de ceder. Más tarde dijo: «No os extrañe que ame yo mucho el sufrimiento. Dios me dio una idea de su gran valor cuando estuve preso en Toledo».

Los primeros poemas de San Juan que son como una voz que clama en el desierto, reflejan su estado de ánimo:

¿En dónde te escondiste,

Amado, y me dejaste con gemido?

Como el ciervo huiste,

habiéndome herido;

salí tras ti clamando, y eras ido.

El prior Maldonado penetró la víspera de la Asunción en aquella celda que despedía un olor pestilente bajo el tórrido calor del verano y dio un puntapié al santo, que se hallaba recostado, para anunciarle su visita. San Juan le pidió perdón, pues la debilidad le había impedido levantarse en cuanto lo vio entrar. «Parecíais absorto. ¿En qué pensabais?», le dijo Maldonado.

«Pensaba yo en que mañana es fiesta de Nuestra Señora y sería una gran felicidad poder celebrar la misa», replicó Juan.

«No lo haréis mientras yo sea superior», repuso Maldonado.

En la noche del día de la Asunción, la Santísima Virgen se apareció a su afligido siervo, y le dijo: «Sé paciente, hijo mío; pronto terminará esta Prueba.»

Algunos días más tarde se le apareció de nuevo y le mostró, en visión, una ventana que daba sobre el Tajo: «Por ahí saldrás y yo te ayudaré.» En efecto, a los nueve meses de prisión, se concedió al santo la gracia de hacer unos minutos de ejercicio. Juan recorrió el edificio en busca de la ventana que había visto. En cuanto la hubo reconocido, volvió a su celda. Para entonces ya había comenzado a aflojar las bisagras de la puerta. Esa misma noche consiguió abrir la puerta y se descolgó por una cuerda que había fabricado con sábanas y vestidos. Los dos frailes que dormían cerca de la ventana no le vieron. Como la cuerda era demasiado corta, San Juan tuvo que dejarse caer a lo largo de la muralla hasta la orilla del río, aunque felizmente no se hizo daño. Inmediatamente, siguió a un perro que se metió en un patio. En esa forma consiguió escapar. Dadas las circunstancias, su fuga fue un milagro.

Gran guía y director espiritual

El santo se dirigió primero al convento reformado de Beas de Segura y después pasó a la ermita cercana de Monte Calvario. En 1579, fue nombrado superior del colegio de Baeza y, en 1581, fue elegido superior de Los Mártires, en las cercanías de Granada. Aunque era el fundador y jefe espiritual de los carmelitas descalzos, en esa época participó poco en las negociaciones y sucesos que culminaron con el establecimiento de la provincia separada de Los Descalzos, en 1580. En cambio, se consagró a escribir las obras que han hecho de él un doctor de teología mística en la Iglesia.

La doctrina de San Juan es plenamente fiel a la tradición antigua: el fin del hombre en la tierra es alcanzar «Perfección de la caridad y elevarse a la dignidad de hijo de Dios por el amor»; la contemplación no es por sí misma un fin, sino que debe conducir al amor y a la unión con Dios por el amor y, en último término, debe llevar a la experiencia de esa unión a la que todo está ordenado. «No hay trabajo mejor ni mas necesario que el amor», dice el santo. «Hemos sido hechos para el amor.» El único instrumento del que Dios se sirve es el amor.» «Así como el Padre y e1 Hijo están unidos por el amor, así el amor es el lazo de unión del alma con Dios».

El amor lleva a las alturas de la contemplación, pero como que amor es producto de la fe, que es el único puente que puede salvar el abismo separa a nuestra inteligencia de la infinitud de Dios, la fe ardiente y vívida el principio de la experiencia mística. San Juan no se cansó nunca de inculcar esa doctrina tradicional con su estilo maravilloso y sus ardientes palabras.

Las verdades que enseñó no deben empañarse por las prácticas que puedan ser exageradas. Al mismo tiempo se ha de tener quidado en discernir que es exageración. ¿Cual es nuestro punto de referencia?, ¿Fueron todos los santos exagerados?, ¿Fue Jesucristo exagerado, aceptando morir en la Cruz?. ¿O no será mas bien que nosotros no sabemos amar hasta el extremo?.

Dios no pide lo mismo a todos. El sabe la capacidad y el corazón de cada uno. El amor expande el corazón y las capacidades de entrega.

Solía pedir a Dios tres cosas: que no dejase pasar un solo día de su vida sin enviarle sufrimientos, que no le dejase morir en el cargo de superior y que le permitiese morir en la humillación y el desprecio.

Con su confianza en Dios (llamaba a la Divina Providencia el patrimonio de los pobres), obtuvo milagrosamente en algunos casos provisiones para sus monasterios. Con frecuencia estaba tan absorto en Dios, que debía hacerse violencia para atender los asuntos temporales.

Su amor de Dios hacía que su rostro brillase en muchas ocasiones, sobre todo al volver de celebrar la misa. Su corazón era como una ascua ardiente en su pecho, hasta el punto de que llegaba a quemarle la piel. Su experiencia en las cosas espirituales, a la que se añadía la luz del Espíritu Santo, hacían de un consumado maestro en materia de discreción de espíritus, de modo que no era fácil engañarle diciéndole que algo procedía de Dios.

Juan dormía unas dos o tres horas y pasaba el resto de la noche orando ante el Santísimo Sacramento.

Pruebas y más pruebas

Después de la muerte de Santa Teresa, ocurrida en 1582, se hizo cada vez más pronunciada una división entre los descalzos. San Juan apoyaba la política de moderación del provincial, Jerónimo de Castro, en tanto que el P. Nicolás Doria, que era muy extremoso, pretendía independizar absolutamente a los descalzos de la otra rama de la orden.

El P. Nicolás fue elegido provincial y el capítulo general nombró a Juan vicario de Andalucía. El santo se consagró a corregir ciertos abusos, especialmente los que procedían del hecho de que los frailes tuviesen que salir del monasterio a predicar. El santo opinaba que la vocación de los descalzos era esencialmente contemplativa. Ello provocó oposición contra él.

San Juan fundó varios conventos y, al expirar su período de vicario, fue nombrado superior de Granada. Entre tanto, la idea del P. Nicolás había ganado mucho terreno y el capítulo general que se reunió en Madrid en 1588, obtuvo de la Santa Sede un breve que autorizaba una separación aún más pronunciada entre los descalzos y los mitigados. A pesar de las protestas de algunos, se privó al venerable P. Jerónimo Gracián de toda autoridad y se nombró vicario general al P. Doria. La provincia se dividió en seis regiones, cada una de las cuales nombró a un consultor para ayudar al P. Gracián en el gobierno de la congregación. San Juan fue uno de los consultores.

La innovación produjo grave descontento, sobre todo entre las religiosas. La venerable Ana de Jesús, que era entonces superiora del convento de Madrid, obtuvo de la Santa Sede un breve de confirmación de las constituciones, sin consultar el asunto con el vicario general. Finalmente, se llegó a un compromiso en ese asunto. Sin embargo, en el capítulo general de Pentecostés de 1591, San Juan habló en defensa del P. Gracián y de las religiosas.

El P. Doria, que siempre había creído que el santo estaba aliado con sus enemigos, aprovechó la ocasión para privarle de todos sus cargos y le envió como simple fraile al remoto convento de La Peñuela. Ahí pasó San Juan algunos meses entregado a la meditación y la oración en las montañas, «porque tengo menos materia de confesión cuando estoy entre las peñas que cuando estoy entre los hombres.»

Pero no todos estaban dispuestos a dejar en paz al santo, ni siquiera en aquel rincón perdido. Siendo vicario provincial, San Juan, durante la visita al convento de Sevilla, había llamado al orden a dos frailes y había restringido sus licencias de salir a predicar. Por entonces, los dos frailes se sometieron pero un consultor de la congregación recorrió toda la provincia tomando informes sobre la vida y conducta de San Juan, lanzando acusaciones contra él, afirmando que tenía pruebas suficientes para hacerle expulsar de la orden. Muchos de los frailes prefirieron seguir la corriente adversa a Juan que decir la verdad que hace justicia. Algunos llegaron hasta quemar sus cartas para no caer en desgracia.

En medio de esa tempestad San Juan cayó enfermo. El provincial le mandó salir del convento de Peñuela y le dio a escoger entre el de Baeza y el de Ubeda. El primero de esos conventos estaba mejor provisto y tenía por superior a un amigo del santo. En el otro era superior el P. Francisco, a quien San Juan había corregido junto con el P. Diego. Ese fue el convento que escogió.

La fatiga del viaje empeoró su estado y le hizo sufrir mucho. Con gran paciencia, se sometió a varias operaciones. El indigno superior le trató inhumanamente, prohibió a los frailes que le visitasen, cambió al enfermero porque le atendía con cariño, sólo le permitía comer los alimentos ordinarios y ni siquiera le daba los que le enviaban algunas personas de fuera. Cuando el provincial fue a Ubeda y se enteró de la situación, hizo cuanto pudo por San Juan y reprendió tan severamente al P. Francisco, que éste abrió los ojos y se arrepintió.

Santo y Doctor de la Iglesia

Después de tres meses de sufrimientos muy agudos, el santo falleció el 14 de diciembre de 1591.

En su muerte no se había disipado todavía la tempestad que la ambición del P. Nicolás y el espíritu de venganza del P. Diego habían provocado contra él en la congregación de la que había sido cofundador y cuya vida había sido el primero en llevar.

La muerte del santo trajo consigo la revalorización de su vida y tanto el clero como los fieles acudieron en masa a sus funerales. Dios quiso que se despejaran las tinieblas y se vieses su vida auténtica para edificación de muchas almas. Sus restos fueron trasladados a Segovia, pues en dicho convento había sido superior por última vez.

Fue canonizado en 1726

Santa Teresa había visto en Juan un alma muy pura, a la que Dios había comunicado grandes tesoros de luz y cuya inteligencia había sido enriquecida por el cielo. Los escritos del santo justifican plenamente este juicio de Santa Teresa, particularmente los poemas de la «Subida al Monte Carmelo», la «Noche Oscura del Alma», la «Llama Viva de Amor» y el «Cántico Espiritual», con sus respectivos comentarios. Así lo reconoció la Iglesia en 1926, al proclamar doctor a San Juan de la Cruz por sus obras Místicas.

La doctrina de San Juan se resume en el amor del sufrimiento y el completo abandono del alma en Dios. Ello le hizo muy duro consigo mismo; en cambio, con los otros era bueno, amable y condescendiente. Por otra parte, el santo no ignoraba ni temía las cosas materiales, puesto que dijo: «Las cosas naturales son siempre hermosas; son como las migajas de la mesa del Señor.»

San Juan de la Cruz vivió la renuncia completa que predicó tan persuasivamente. Pero a diferencia de otros menores que él, fue «libre, como libre es el espíritu de Dios». Su objetivo no era la negación y el vacío, sino la plenitud del amor divino y la unión sustancial del alma con Dios. «Reunió en sí mismo la luz extática de la Sabiduría Divina con la locura estremecida de Cristo despreciado».

Bibliografía: Butler, Vidas de los Santos , Vol. IV.; Oficio Divino I, p. 1031.

Fuente: Carmelitas Descalzas de Valladolid-Campo Grande.

* * *

Otras fuentes en la red

* * *

Recursos audiovisuales

Fray Juan de la Cruz (película completa), de Mael Producciones

* * *

La historia de San Juan de la Cruz contada por los alumnos de 6º EP del Colegio San Juan de la Cruz (Carmelitas Descalzos, León)

* * *

San Juan de la Cruz, con música interpretada por la Escolanía de Montserrat

* * *

Vida de san Juan de la Cruz, en El Pulso de la Fe

* * *

Obras de san Juan de la Cruz en versión musical, en Portal Carmelitano

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

por CeF | Fuentes varias | 13 Dic, 2013 | Confirmación Vida de los Santos

Lucía significa «la luminosa . Su fiesta cae oportunamente en los días más cortos del año. Y la vemos surgir con su lámpara encendida, dispuesta a recibir al Esposo. Porque estamos en Adviento, tiempo de expectación, cuando las tinieblas nos anuncian el gozo de una gran luz. Entonces Lucía, como un presagio, nos alumbra.

Quizá por eso los artistas la pintaron llevando en una bandeja sus propios ojos. Este hecho, que no tiene confirmación histórica, parece más bien una sugerencia de la luminosidad que emana de su propio nombre. Y por eso la invocan los invidentes, tanto si son materiales las tinieblas que rodean sus ojos como si se trata de esa obscuridad en que las pasiones anegan el alma en la selva obscura sin salida. Dante colocó en La Divina Comedia a Lucía a la izquierda del Precursor, en uno de los puestos avanzados del paraíso.

El nombre de Santa Lucía figura en el canon de la misa junto al de Santa Agueda, otra virgen siciliana. Los mártires de esta isla gozaron en Roma de mucha popularidad, tal vez porque la colonia siciliana era tan influyente en la ciudad de las siete colinas, que llegó a dar, con San Agatón, un Papa siciliano a la Iglesia. Santa Lucía tuvo dedicados en la Urbe hasta una veintena de santuarios y es, con Inés, Cecilia y Agueda, una de las cuatro santas que gozan de oficio litúrgico propio.

Un oficio calcado en las actas apócrifas de su martirio, pero lleno de encanto y delicadeza. Es el destino de los santos populares, que la leyenda les envolvió con su ropaje postizo. Pero no seamos hipercriticos: bajo los retoques puede encontrarse una buena pintura. Aquí las actas han adornado dos o tres hechos incontrovertibles: la existencia de Santa Lucía, el lugar de su martirio y la antigüedad de su culto.

Por cierto que acerca de este tenemos un documento auténtico precioso. El 22 de junio de 1894 se descubrió en la catacumba de San Giovanni, la más importante de Siracusa, cercana a la que conservó el cuerpo de Santa Lucía, una inscripción de fines del siglo IV que nos prueba que era celebrado ya el día de su martirio. Fue una cristiana la que compuso esta inscripción tan tierna: «Euskia, la irreprochable, vivió santa y pura alrededor de quince años: murió en la fiesta de mi Santa Lucía, la cual no puede ser alabada como merece».

Ahora podemos utilizar los datos de la leyenda a falta de documentación más segura. Según ésta, Santa Lucía nació en Siracusa, de padres ricos y nobles, que tenían la superior riqueza de la fe, y en ella educaron a su hija. No sabemos el nombre del padre, que debió de morir siendo ella niña. La madre se llamaba Eutiquia, y, demasiado deseosa del porvenir de su hija, la prometió en matrimonio a un joven pagano.

No podían agradar a nuestra Santa tales nupcias, pero a la imposición exterior apenas podía oponer más que una firme y silenciosa fidelidad a sus convicciones íntimas y a la gracia que le había impulsado a consagrarse plenamente a Jesucristo.

Y Dios, que no abandona a quienes desean permanecerle fieles, intervino pronto con su misteriosa providencia. Eutiquia enfermó gravemente. Con este sufrimiento ínterceptaba Dios sus planes terrenos para hacerle comprender cuán distintos eran los designios de su voluntad.

Momentáneamente, el interés de la propia curación se antepuso en Eutiquia a todo otro afán. Lucía que, por su gran pureza de corazón, era capaz de ver más claros los designios de Dios, aceptó con sumisión este sufrimiento. Y con firme esperanza y abnegación se entregó al cuidado de su madre enferma.

Pero sus desvelos y los remedios que intentaron no dieron resultado alguno, porque Dios reservaba la curación para otra circunstancia que sería decisiva en sus vidas.

En Catania, distante tres leguas de Siracusa, se veneraba a Santa Agueda, martirizada en tiempos del emperador Decio. Junto a su sepulcro se sucedían las curaciones de los cuerpos y las conversiones de las almas.

Lucía y su madre decidieron trasladarse allí, con la esperanza de que la intercesión de la Santa les alcanzaría la deseada salud.

Ya en Catania, y estando en la iglesia, oyeron leer el pasaje evangélico de la mujer que, después de doce años de padecer tenaz enfermedad, había sido curada con sólo tocar la orla del vestido de Jesús. Lucía, sumamente conmovida por la coincidencia de la lectura evangélica, quiso continuar un rato la oración. Postradas ante el sepulcro de Santa Agueda, prolongaron con fe y confianza sus súplicas. Presa de fatiga, cayó Lucía en un profundo sueño, y en este momento ocurrió la aparición a que alude el oficio de la Santa: la virgen Agueda se presentó a Lucía y, con rostro sereno y alegre, le dijo:

«Lucía, queridísima hermana, ¿por qué pides por intercesión de otra lo que tú misma, por la fe que tienes en Jesucristo, puedes obtener para tu madre? Has de saber que tu fe le ha alcanzado la salud y que, así como Jesucristo ha hecho célebre a la ciudad de Catania por consideración a mí, de la misma manera hará célebre y gloriosa a la ciudad de Siracusa por causa tuya, porque le has preparado una agradable morada en tu corazón virginal».

Al oír estas pallabras Lucía se despertó. Su corazón, lleno de júbilo y fortalecido con las palabras de la virgen Agueda, no fue capaz de callar por más tiempo sus deseos. Y allí lo reveló todo a su madre.

Eutiquia, conmovida también por el milagro recién obrado en su cuerpo enfermo, contagióse por la intensa caridad de su hija y comprendió mejor dónde se hallaban realmente la riqueza y la dicha verdadera, y decidió seguirla en su camino de desprendimiento, Y, de regreso a Siracusa, pusieron por obra su determinación, empezando a distribuir sus bienes a los pobres.

Esta actitud las delató como cristianas. El joven pagano elegido anteriormente por Eutiquia para su hija, desconcertado e irritado por una conducta que no era capaz de comprender, la denunció como cristiana al prefecto de la ciudad.

Esto bastó para que Lucía fuera detenida. Había llegado la hora tremenda y solemne de confesar ante los hombres su fe en Jesucristo; de demostrar, aun entre los tormentos y la muerte, el amor que le profesaba en su corazón.

Casi todos los juicios sufridos por los primeros mártires tenían parecido preliminar: un diálogo en el que se procuraba convencerlos con razones. Este diálogo era la ocasión de que el mártir, con la asistencia dei Espíritu Santo, hiciera una verdadera apología de su fe, demostrando la verdad y santidad de la doctrina cristiana. El que se celebraran públicamente les daba un singular valor de testimonio y era motivo de nuevas conversiones y de nuevos martirios.

Se entabló, pues, el primer diálogo entre el prefecto Pascasio y Lucía. La dialéctica del prefecto se estrellaba contra la segura firmeza con que la virgen cristiana defendía su fe. Hasta que, agotados los argumentos pacíficos y exasperado el juez, amenazó:

—Tus palabras se acabarán cuando pasemos a los tormentos.

—A los siervos de Dios—respondió Lucía—no les pueden faltar las palabras, ya que les tiene dicho Nuestro Señor Jesucristo: «Cuando seáis llevados ante los gobernadores y reyes, no os preocupe cómo hablaréis, porque se os dará en aquella hora lo que habéis de decir. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo el que hable en vosotros».

—¿Crees, pues, que el Espíritu Santo está en ti y que es él quien tu inspira lo que dices?

Ante aquel auditorio pagano la Santa proclama sin miedo el grande e íntimo misterio de la fe.

—Lo que yo creo es que los que viven piadosa y castamente son templos del Espíritu Santo.

Pascasio, sin comprender todo el alcance de estas palabras, le dice:

—Pues yo te haré conducir a un lugar infame para que te abandone el Espíritu Santo.

Con sublime serenidad la virgen responde:

—Si por fuerza mandas que mi cuerpo sea profanado, mi castidad será honrada con doble corona.

Pero Dios no permitió esta profanación. Y cuando los verdugos quisieron arrastrarla, una fuerza superior la retuvo inmóvil. Todo fue inútil. La fragilidad de la Santa, sostenida por la gracia de Dios, resulta más potente que los esfuerzos reunidos de aquellos hombres habituados al uso de la fuerza. El Espiritu Santo defendía con este maravilloso prodigio la pureza absoluta de aquel cuerpo virginal, animado por un alma santísima, que era realmente su morada y su templo.

Ante tal fracaso decidió el juez ensayar un tormento distinto y mandó que allí mismo se la cubriera de pez y resina y fuera rodeada de una gran hoguera.

No temía la Santa la muerte entre las llamas; pero, conociendo que aún no había llegado el momento de dar su vida por Jesucristo, anunció un nuevo prodigio con estas palabras:

—He rogado a mi Señor Jesucristo a fin de que no me dominase este fuego, y he conseguido un aplazamiento a mi martirio.

Desapareció envuelta en las llamas, y, al apagarse éstas, se pudo comprobar que Dios había realizado lo que Lucia predijera: el fuego no le había causado el menor daño.

La conmoción de la muchedumbre fue enorme. En muchos de aquellos paganos se exacerbó el odio, pero en otros empezó en aquel instante el misterioso germinar de la fe. Para Pascasio la gracia fue inútil. Endurecido en su malicia, permaneció cerrado tenazmente al testimonio de fortaleza y santidad de la joven cristiana.

Se acercaba para Lucia el final de su combate. Con gran paciencia se dispuso a soportar los últimos tormentos a que el prefecto mandó que se la sometiera. Y Dios ya no intervino para impedirlos, porque era su voluntad concederle la gracia del martirio. Al fin, atravesada su garganta por la espada, entregó su espíritu al Señor: Era el 13 de diciembre del año 300 de la era cristiana.

Su vida pura y humilde, su caridad y fervor, su entrega plena al servicio de Jesucristo, habían sido premiados con la palma suprema de la virginidad y del martirio. Como discípula verdadera de Jesucristo, llegaba a la gloria del Padre por el mismo camino que su Maestro: camino de sacrificio y obediencia hasta la muerte, que lleva a la resurrección y a la vida eterna.

Fuente: Artículo de Matilde Gavarrón, en mercaba.org.

* * *

Otros recursos en la red

- Santa Lucía, virgen y mártir, en Parroquia Santa Lucía (La Coruña).

- Santa Lucía, virgen y mártir, en corazones.org.

- Santa Lucía, virgen y mártir, en EWTN-Fe.

- Santa Lucía, virgen y mártir, en Aciprensa.

- Santa Lucía, virgen y mártir, en Fidelis Dei.

- Santa Lucía, virgen y mártir, en Parroquia y santuario de Santa Lucía (Buenos Aires).

- Santa Lucía, virgen y mártir, en Primeros Cristianos.

* * *

Recursos audiovisuales

Santa Lucía, capítulo de «Un santo, un día» (dibujos animados)

* * *

Santa Lucía, patrona de los ciegos, por Encarni Llamas en DiócesisTV

* * *

Santa Lucía, reflexión sobre su vida

* * *

Vida de la virgen y mártir santa Lucía

* * *