por Santo Padre emérito Benedicto XVI | 22 Ago, 2025 | Catequesis Magisterio

San Agustín (3). Armonía entre fe y razón.

Queridos amigos:

Después de la Semana de oración por la unidad de los cristianos volvemos hoy a hablar de la gran figura de san Agustín. Mi querido predecesor Juan Pablo II le dedicó, en 1986, es decir, en el decimosexto centenario de su conversión, un largo y denso documento, la carta apostólica Augustinum Hipponensem (cf. L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 14 de septiembre de 1986, pp. 15-21). El mismo Papa definió ese texto como «una acción de gracias a Dios por el don que hizo a la Iglesia, y mediante ella a la humanidad entera, gracias a aquella admirable conversión» (n. 1).

Sobre el tema de la conversión hablaré en una próxima audiencia. Es un tema fundamental, no sólo para su vida personal, sino también para la nuestra. En el evangelio del domingo pasado el Señor mismo resumió su predicación con la palabra: «Convertíos». Siguiendo el camino de san Agustín, podríamos meditar en lo que significa esta conversión: es algo definitivo, decisivo, pero la decisión fundamental debe desarrollarse, debe realizarse en toda nuestra vida.

La catequesis de hoy está dedicada, en cambio, al tema de la fe y la razón, un tema determinante, o mejor, el tema determinante de la biografía de san Agustín. De niño había aprendido de su madre, santa Mónica, la fe católica. Pero siendo adolescente había abandonado esta fe porque ya no lograba ver su racionalidad y no quería una religión que no fuera también para él expresión de la razón, es decir, de la verdad. Su sed de verdad era radical y lo llevó a alejarse de la fe católica. Pero era tan radical que no podía contentarse con filosofías que no llegaran a la verdad misma, que no llegaran hasta Dios. Y a un Dios que no fuera sólo una hipótesis cosmológica última, sino que fuera el verdadero Dios, el Dios que da la vida y que entra en nuestra misma vida. De este modo, todo el itinerario intelectual y espiritual de san Agustín constituye un modelo válido también hoy en la relación entre fe y razón, tema no sólo para hombres creyentes, sino también para todo hombre que busca la verdad, tema central para el equilibrio y el destino de todo ser humano.

Estas dos dimensiones, fe y razón, no deben separarse ni contraponerse, sino que deben estar siempre unidas. Como escribió san Agustín tras su conversión, fe y razón son «las dos fuerzas que nos llevan a conocer» (Contra academicos, III, 20, 43). A este respecto, son justamente célebres sus dos fórmulas (cf. Sermones, 43, 9) con las que expresa esta síntesis coherente entre fe y razón: crede ut intelligas («cree para comprender») —creer abre el camino para cruzar la puerta de la verdad—, pero también y de manera inseparable, intellige ut credas («comprende para creer»), escruta la verdad para poder encontrar a Dios y creer.

Las dos afirmaciones de san Agustín expresan con gran eficacia y profundidad la síntesis de este problema, en la que la Iglesia católica ve manifestado su camino. Históricamente esta síntesis se fue formando, ya antes de la venida de Cristo, en el encuentro entre la fe judía y el pensamiento griego en el judaísmo helenístico. Sucesivamente, en la historia, esta síntesis fue retomada y desarrollada por muchos pensadores cristianos. La armonía entre fe y razón significa sobre todo que Dios no está lejos: no está lejos de nuestra razón y de nuestra vida; está cerca de todo ser humano, cerca de nuestro corazón y de nuestra razón, si realmente nos ponemos en camino.

San Agustín experimentó con extraordinaria intensidad esta cercanía de Dios al hombre. La presencia de Dios en el hombre es profunda y al mismo tiempo misteriosa, pero puede reconocerse y descubrirse en la propia intimidad: no hay que salir fuera —afirma el convertido—; «vuelve a ti mismo. La verdad habita en lo más íntimo del hombre. Y si encuentras que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo. Pero, al hacerlo, recuerda que trasciendes un alma que razona. Así pues, dirígete adonde se enciende la luz misma de la razón» (De vera religione, 39, 72). Con una afirmación famosísima del inicio de las Confesiones, autobiografía espiritual escrita en alabanza de Dios, él mismo subraya: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti» (I, 1, 1).

La lejanía de Dios equivale, por tanto, a la lejanía de sí mismos. «Porque tú —reconoce san Agustín (Confesiones, III, 6, 11)— estabas más dentro de mí que lo más íntimo de mí, y más alto que lo supremo de mi ser» («interior intimo meo et superior summo meo»), hasta el punto de que, como añade en otro pasaje recordando el tiempo precedente a su conversión, «tú estabas, ciertamente, delante de mí, mas yo me había alejado también de mí, y no acertaba a hallarme, ¡cuánto menos a ti!» (Confesiones, V, 2, 2).

Precisamente porque san Agustín vivió a fondo este itinerario intelectual y espiritual, supo presentarlo en sus obras con tanta claridad, profundidad y sabiduría, reconociendo en otros dos famosos pasajes de las Confesiones (IV, 4, 9 y 14, 22) que el hombre es «un gran enigma» (magna quaestio) y «un gran abismo» (grande profundum), enigma y abismo que sólo Cristo ilumina y colma. Esto es importante: quien está lejos de Dios también está lejos de sí mismo, alienado de sí mismo, y sólo puede encontrarse a sí mismo si se encuentra con Dios. De este modo logra llegar a sí mismo, a su verdadero yo, a su verdadera identidad.

El ser humano —subraya después san Agustín en el De civitate Dei (XII, 27)— es sociable por naturaleza pero antisocial por vicio, y quien lo salva es Cristo, único mediador entre Dios y la humanidad, y «camino universal de la libertad y de la salvación», como repitió mi predecesor Juan Pablo II (Augustinum Hipponensem, 21). Fuera de este camino, que nunca le ha faltado al género humano —afirma también san Agustín en esa misma obra— «nadie ha sido liberado nunca, nadie es liberado y nadie será liberado» (De civitate Dei X, 32, 2). Como único mediador de la salvación, Cristo es cabeza de la Iglesia y está unido místicamente a ella, hasta el punto de que san Agustín puede afirmar: «Nos hemos convertido en Cristo. En efecto, si él es la cabeza, nosotros somos sus miembros; el hombre total es él y nosotros» (In Iohannis evangelium tractatus, 21, 8).

Según la concepción de san Agustín, la Iglesia, pueblo de Dios y casa de Dios, está por tanto íntimamente vinculada al concepto de Cuerpo de Cristo, fundamentada en la relectura cristológica del Antiguo Testamento y en la vida sacramental centrada en la Eucaristía, en la que el Señor nos da su Cuerpo y nos transforma en su Cuerpo. Por tanto, es fundamental que la Iglesia, pueblo de Dios, en sentido cristológico y no en sentido sociológico, esté verdaderamente insertada en Cristo, el cual, como afirma san Agustín en una página hermosísima, «ora por nosotros, ora en nosotros; nosotros oramos a él; él ora por nosotros como sacerdote; ora en nosotros como nuestra cabeza; y nosotros oramos a él como a nuestro Dios; por tanto, reconocemos en él nuestra voz y la suya en nosotros» (Enarrationes in Psalmos, 85, 1).

En la conclusión de la carta apostólica Augustinum Hipponensem, Juan Pablo II pregunta al mismo santo qué quería decir a los hombres de hoy y responde, ante todo, con las palabras que san Agustín escribió en una carta dictada poco después de su conversión: «A mí me parece que hay que conducir de nuevo a los hombres… a la esperanza de encontrar la verdad» (Ep., 1, 1), la verdad que es Cristo mismo, Dios verdadero, a quien se dirige una de las oraciones más hermosas y famosas de las Confesiones (X, 27, 38): «Tarde te amé, hermosura tan antigua, y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y fuera te buscaba yo, y me arrojaba sobre esas hermosuras que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me mantenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Llamaste y gritaste, y rompiste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y ahuyentaste mi ceguera; exhalaste tu fragancia, la respiré y suspiro por ti; te gusté y tengo hambre y sed de ti; me tocaste y me abrasé en tu paz».

San Agustín encontró a Dios y durante toda su vida lo experimentó hasta el punto de que esta realidad —que es ante todo el encuentro con una Persona, Jesús— cambió su vida, como cambia la de cuantos, hombres y mujeres, en cualquier tiempo, tienen la gracia de encontrarse con él. Pidamos al Señor que nos dé esta gracia y nos haga encontrar así su paz.

Santo Padre emérito Benedicto XVI

Audiencia General del miércoles, 30 de enero de 2008

* * *

* * *

por Santo Padre emérito Benedicto XVI | 21 Ago, 2025 | Catequesis Magisterio

San Agustín (2)

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy, al igual que el miércoles pasado, quiero hablar del gran obispo de Hipona, san Agustín. Cuatro años antes de morir, quiso nombrar a su sucesor. Por eso, el 26 de septiembre del año 426, reunió al pueblo en la basílica de la Paz, en Hipona, para presentar a los fieles a quien había designado para esa misión. Dijo: «En esta vida todos somos mortales, pero para cada persona el último día de esta vida es siempre incierto. Sin embargo, en la infancia se espera llegar a la adolescencia; en la adolescencia, a la juventud; en la juventud, a la edad adulta; en la edad adulta, a la edad madura; en la edad madura, a la vejez. Nadie está seguro de que llegará, pero lo espera. La vejez, por el contrario, no tiene ante sí otro período en el que poder esperar; su misma duración es incierta… Yo, por voluntad de Dios, llegué a esta ciudad en el vigor de mi vida; pero ahora mi juventud ha pasado y ya soy viejo» (Ep. 213, 1).

En ese momento, san Agustín dio el nombre de su sucesor designado, el sacerdote Heraclio. La asamblea estalló en un aplauso de aprobación repitiendo veintitrés veces: «¡Demos gracias a Dios! ¡Alabemos a Cristo!». Con otras aclamaciones, los fieles aprobaron, además, lo que después dijo san Agustín sobre sus propósitos para su futuro: quería dedicar los años que le quedaban a un estudio más intenso de las sagradas Escrituras (cf. Ep. 213, 6).

De hecho, en los cuatro años siguientes llevó a cabo una extraordinaria actividad intelectual: escribió obras importantes, emprendió otras no menos relevantes, mantuvo debates públicos con los herejes —siempre buscaba el diálogo—, promovió la paz en las provincias africanas amenazadas por las tribus bárbaras del sur.

En este sentido escribió al conde Darío, que había ido a África para tratar de solucionar la disputa entre el conde Bonifacio y la corte imperial, de la que se estaban aprovechando las tribus de los moros para sus correrías: «Acabar con la guerra mediante la palabra, y buscar o mantener la paz con la paz y no con la guerra, es un título de gloria mucho mayor que matar a los hombres con la espada. Ciertamente, incluso quienes combaten, si son buenos, buscan sin duda la paz, pero a costa de derramar sangre. Tú, por el contrario, has sido enviado precisamente para impedir que haya derramamiento de sangre» (Ep. 229, 2).

Por desgracia, la esperanza de una pacificación de los territorios africanos quedó defraudada: en mayo del año 429 los vándalos, invitados a África como venganza por el mismo Bonifacio, pasaron el estrecho de Gibraltar y penetraron en Mauritania. La invasión se extendió rápidamente por las otras ricas provincias africanas. En mayo o junio del año 430, «los destructores del imperio romano», como califica Posidio a esos bárbaros (Vida, 30, 1), ya rodeaban Hipona, asediándola.

En la ciudad se había refugiado también Bonifacio, el cual, habiéndose reconciliado demasiado tarde con la corte, trataba en vano de bloquear el paso a los invasores. El biógrafo Posidio describe el dolor de san Agustín: «Las lágrimas eran, más que de costumbre, su pan día y noche y, habiendo llegado ya al final de su vida, vivía su vejez en la amargura y en el luto más que los demás» (Vida, 28, 6). Y explica: «Ese hombre de Dios veía las matanzas y las destrucciones de las ciudades; las casas destruidas en los campos y a los habitantes asesinados por los enemigos o desplazados; las iglesias sin sacerdotes y ministros; las vírgenes consagradas y los religiosos dispersos por doquier; entre ellos, algunos habían desfallecido en las torturas, otros habían sido asesinados con la espada, otros habían sido hechos prisioneros, perdida la integridad del alma y del cuerpo e incluso la fe, reducidos a una dolorosa y larga esclavitud por los enemigos» (ib., 28, 8).

Aunque era anciano y estaba cansado, san Agustín permaneció en la brecha, confortándose a sí mismo y a los demás con la oración y con la meditación de los misteriosos designios de la Providencia. Al respecto, hablaba de la «vejez del mundo» —y en realidad ese mundo romano era viejo—; hablaba de esta vejez como lo había hecho ya algunos años antes para consolar a los refugiados procedentes de Italia, cuando en el año 410 los godos de Alarico invadieron la ciudad de Roma.

En la vejez —decía— abundan los achaques: tos, catarro, legañas, ansiedad, agotamiento. Pero si el mundo envejece, Cristo es siempre joven. Por eso, hacía la invitación: «No rechaces rejuvenecer con Cristo, incluso en un mundo envejecido. Él te dice: «No temas, tu juventud se renovará como la del águila»» (cf. Serm. 81, 8). Por eso el cristiano no debe abatirse, incluso en situaciones difíciles, sino que ha de esforzarse por ayudar a los necesitados.

Es lo que el gran doctor sugiere respondiendo al obispo de Tiabe, Honorato, el cual le había preguntado si, ante la amenaza de las invasiones bárbaras, un obispo o un sacerdote o cualquier hombre de Iglesia podía huir para salvar la vida: «Cuando el peligro es común a todos, es decir, para obispos, clérigos y laicos, quienes tienen necesidad de los demás no deben ser abandonados por aquellos de quienes tienen necesidad. En este caso, todos deben refugiarse en lugares seguros; pero si algunos necesitan quedarse, no los han de abandonar quienes tienen el deber de asistirles con el ministerio sagrado, de manera que o se salven juntos o juntos soporten las calamidades que el Padre de familia quiera que sufran» (Ep. 228, 2). Y concluía: «Esta es la prueba suprema de la caridad» (ib., 3). ¿Cómo no reconocer en estas palabras el heroico mensaje que tantos sacerdotes, a lo largo de los siglos, han acogido y hecho propio?

Mientras tanto la ciudad de Hipona resistía. La casa-monasterio de san Agustín había abierto sus puertas para acoger a sus hermanos en el episcopado que pedían hospitalidad. Entre estos se encontraba también Posidio, que había sido su discípulo, el cual de este modo pudo dejarnos el testimonio directo de aquellos últimos y dramáticos días.

«En el tercer mes de aquel asedio —narra— se acostó con fiebre: era su última enfermedad» (Vida, 29, 3). El santo anciano aprovechó aquel momento, finalmente libre, para dedicarse con más intensidad a la oración. Solía decir que nadie, obispo, religioso o laico, por más irreprensible que pudiera parecer su conducta, puede afrontar la muerte sin una adecuada penitencia. Por este motivo, repetía continuamente entre lágrimas los salmos penitenciales, que tantas veces había recitado con el pueblo (cf. ib., 31, 2).

Cuanto más se agravaba su enfermedad, más necesidad sentía el obispo moribundo de soledad y de oración: «Para que nadie le molestara en su recogimiento, unos diez días antes de abandonar el cuerpo nos pidió a los presentes que no dejáramos entrar a nadie en su habitación, a excepción de los momentos en los que los médicos iban a visitarlo o cuando le llevaban la comida. Su voluntad se cumplió escrupulosamente y durante todo ese tiempo él se dedicaba a la oración» (ib., 31, 3). Murió el 28 de agosto del año 430: su gran corazón finalmente pudo descansar en Dios.

«Para la inhumación de su cuerpo —informa Posidio— se ofreció a Dios el sacrificio, al que asistimos, y después fue sepultado» (Vida, 31, 5). Su cuerpo, en fecha incierta, fue trasladado a Cerdeña y, hacia el año 725, a Pavía, a la basílica de San Pedro en el Cielo de Oro, donde descansa en la actualidad. Su primer biógrafo da de él este juicio conclusivo: «Dejó a la Iglesia un clero muy numeroso, así como monasterios de hombres y de mujeres llenos de personas con voto de continencia bajo la obediencia de sus superiores, además de bibliotecas que contenían los libros y discursos suyos y de otros santos, gracias a los cuales se conoce cuál ha sido por gracia de Dios su mérito y su grandeza en la Iglesia, y en los cuales los fieles siempre lo encuentran vivo» (Posidio, Vida, 31, 8).

Es un juicio que podemos compartir: en sus escritos también nosotros lo «encontramos vivo». Cuando leo los escritos de san Agustín no tengo la impresión de que se trate de un hombre que murió hace más o menos mil seiscientos años, sino que lo siento como un hombre de hoy: un amigo, un contemporáneo que me habla, que nos habla con su fe lozana y actual.

En san Agustín, que nos habla, que me habla a mí en sus escritos, vemos la actualidad permanente de su fe, de la fe que viene de Cristo, Verbo eterno encarnado, Hijo de Dios e Hijo del hombre. Y podemos ver que esta fe no es de ayer, aunque haya sido predicada ayer; es siempre actual, porque Cristo es realmente ayer, hoy y para siempre. Él es el camino, la verdad y la vida. De este modo san Agustín nos impulsa a confiar en este Cristo siempre vivo y a encontrar así el camino de la vida.

Santo Padre emérito Benedicto XVI

Audiencia General del miércoles, 16 de enero de 2008

* * *

* * *

por Santo Padre emérito Benedicto XVI | 19 Ago, 2025 | Catequesis Magisterio

Agustín es un hombre «acreditado», tiene todo, pero en su corazón permanece la inquietud de la búsqueda del sentido profundo de la vida; su corazón no está dormido, diría que no está anestesiado por el éxito, por las cosas, por el poder. Agustín no se encierra en sí mismo, no se acomoda, sigue buscando la verdad, el sentido de la vida, continúa buscando el rostro de Dios. Cierto, comete errores, toma también caminos equivocados, peca, es un pecador; pero no pierde la inquietud de la búsqueda espiritual. Y de este modo descubre que Dios le esperaba; más aún, que jamás había dejado de buscarle Él primero. Desearía decir a quien se siente indiferente hacia Dios, hacia la fe, a quien está lejos de Dios o le ha abandonado, también a nosotros, con nuestros «alejamientos» y nuestros «abandonos» respecto a Dios, pequeños, tal vez, pero hay muchos en la vida cotidiana: mira en lo profundo de tu corazón, mira en lo íntimo de ti mismo, y pregúntate: ¿tienes un corazón que desea algo grande o un corazón adormecido por las cosas? ¿Tu corazón ha conservado la inquietud de la búsqueda o lo has dejado sofocar por las cosas, que acaban por atrofiarlo? Dios te espera, te busca: ¿qué respondes?

Santo Padre Francisco

Homilía del miércoles 28 de agosto de 2013

* * *

Las catequesis de Benedicto XVI sobre san Agustín de Hipona

* * *

por Santo Padre emérito Benedicto XVI | 18 Ago, 2025 | Catequesis Magisterio

San Agustín (1)

Queridos hermanos y hermanas:

Después de las grandes festividades navideñas, quiero volver a las meditaciones sobre los Padres de la Iglesia y hablar hoy del Padre más grande de la Iglesia latina, san Agustín: hombre de pasión y de fe, de altísima inteligencia y de incansable solicitud pastoral. Este gran santo y doctor de la Iglesia a menudo es conocido, al menos de fama, incluso por quienes ignoran el cristianismo o no tienen familiaridad con él, porque dejó una huella profundísima en la vida cultural de Occidente y de todo el mundo.

Por su singular relevancia, san Agustín ejerció una influencia enorme y podría afirmarse, por una parte, que todos los caminos de la literatura latina cristiana llevan a Hipona (hoy Anaba, en la costa de Argelia), lugar donde era obispo; y, por otra, que de esta ciudad del África romana, de la que san Agustín fue obispo desde el año 395 hasta su muerte, en el año 430, parten muchas otras sendas del cristianismo sucesivo y de la misma cultura occidental.

Pocas veces una civilización ha encontrado un espíritu tan grande, capaz de acoger sus valores y de exaltar su riqueza intrínseca, inventando ideas y formas de las que se alimentarían las generaciones posteriores, como subrayó también Pablo VI: «Se puede afirmar que todo el pensamiento de la antigüedad confluye en su obra y que de ella derivan corrientes de pensamiento que empapan toda la tradición doctrinal de los siglos posteriores» (AAS, 62, 1970, p. 426: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 31 de mayo de 1970, p. 10).

San Agustín es, además, el Padre de la Iglesia que ha dejado el mayor número de obras. Su biógrafo, Posidio, dice: parecía imposible que un hombre pudiera escribir tanto durante su vida. En un próximo encuentro hablaremos de estas diversas obras. Hoy nuestra atención se centrará en su vida, que puede reconstruirse a través de sus escritos, y en particular de las Confesiones, su extraordinaria autobiografía espiritual, escrita para alabanza de Dios, que es su obra más famosa. Las Confesiones, precisamente por su atención a la interioridad y a la psicología, constituyen un modelo único en la literatura occidental, y no sólo occidental, incluida la no religiosa, hasta la modernidad. Esta atención a la vida espiritual, al misterio del yo, al misterio de Dios que se esconde en el yo, es algo extraordinario, sin precedentes, y permanece para siempre, por decirlo así, como una «cumbre» espiritual.

Pero, volvamos a su vida. San Agustín nació en Tagaste, en la provincia de Numidia, en el África romana, el 13 de noviembre del año 354. Era hijo de Patricio, un pagano que después fue catecúmeno, y de Mónica, cristiana fervorosa. Esta mujer apasionada, venerada como santa, ejerció en su hijo una enorme influencia y lo educó en la fe cristiana. San Agustín había recibido también la sal, como signo de la acogida en el catecumenado. Y siempre quedó fascinado por la figura de Jesucristo; más aún, dice que siempre amó a Jesús, pero que se alejó cada vez más de la fe eclesial, de la práctica eclesial, como sucede también hoy a muchos jóvenes.

San Agustín tenía también un hermano, Navigio, y una hermana, cuyo nombre desconocemos, la cual, tras quedar viuda, fue superiora de un monasterio femenino. El muchacho, de agudísima inteligencia, recibió una buena educación, aunque no siempre fue un estudiante ejemplar. En cualquier caso, estudió bien la gramática, primero en su ciudad natal y después en Madaura y, a partir del año 370, retórica en Cartago, capital del África romana: llegó a dominar perfectamente el latín, pero no alcanzó el mismo dominio en griego, ni aprendió el púnico, la lengua de sus paisanos.

Precisamente en Cartago san Agustín leyó por primera vez el Hortensius, obra de Cicerón que después se perdió y que se sitúa en el inicio de su camino hacia la conversión. Ese texto ciceroniano despertó en él el amor por la sabiduría, como escribirá, siendo ya obispo, en las Confesiones: «Aquel libro cambió mis aficiones» hasta el punto de que «de repente me pareció vil toda vana esperanza, y con increíble ardor de corazón deseaba la inmortalidad de la sabiduría» (III, 4, 7).

Pero, dado que estaba convencido de que sin Jesús no puede decirse que se ha encontrado efectivamente la verdad, y dado que en ese libro apasionante faltaba ese nombre, al acabar de leerlo comenzó a leer la Escritura, la Biblia. Pero quedó decepcionado, no sólo porque el estilo latino de la traducción de la sagrada Escritura era deficiente, sino también porque el mismo contenido no le pareció satisfactorio. En las narraciones de la Escritura sobre guerras y otras vicisitudes humanas no encontraba la altura de la filosofía, el esplendor de la búsqueda de la verdad, propio de la filosofía. Sin embargo, no quería vivir sin Dios; buscaba una religión que respondiera a su deseo de verdad y también a su deseo de acercarse a Jesús.

De esta manera, cayó en la red de los maniqueos, que se presentaban como cristianos y prometían una religión totalmente racional. Afirmaban que el mundo se divide en dos principios: el bien y el mal. Así se explicaría toda la complejidad de la historia humana. También la moral dualista atraía a san Agustín, pues implicaba una moral muy elevada para los elegidos; quienes, como él, se adherían a esa moral podían llevar una vida mucho más adecuada a la situación de la época, especialmente los jóvenes.

Por tanto, se hizo maniqueo, convencido en ese momento de que había encontrado la síntesis entre racionalidad, búsqueda de la verdad y amor a Jesucristo. Y sacó también una ventaja concreta para su vida: la adhesión a los maniqueos abría fáciles perspectivas de carrera. Adherirse a esa religión, que contaba con muchas personalidades influyentes, le permitía seguir su relación con una mujer y progresar en su carrera. De esa mujer tuvo un hijo, Adeodato, al que quería mucho, muy inteligente, que después estaría presente en su preparación para el bautismo junto al lago de Como, participando en los Diálogos que san Agustín nos dejó. Por desgracia, el muchacho falleció prematuramente.

Cuando tenía alrededor de veinte años, fue profesor de gramática en su ciudad natal, pero pronto regresó a Cartago, donde se convirtió en un brillante y famoso maestro de retórica. Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzó a alejarse de la fe de los maniqueos, que le decepcionaron precisamente desde el punto de vista intelectual, pues eran incapaces de resolver sus dudas; se trasladó a Roma y después a Milán, donde residía entonces la corte imperial y donde había obtenido un puesto de prestigio, por recomendación del prefecto de Roma, el pagano Simaco, que era hostil al obispo de Milán, san Ambrosio.

En Milán, san Agustín adquirió la costumbre de escuchar, al inicio con el fin de enriquecer su bagaje retórico, las bellísimas predicaciones del obispo san Ambrosio, que había sido representante del emperador para el norte de Italia. El retórico africano quedó fascinado por la palabra del gran prelado milanés; y no sólo por su retórica. Sobre todo el contenido fue tocando cada vez más su corazón.

El gran problema del Antiguo Testamento, de la falta de belleza retórica y de altura filosófica, se resolvió con las predicaciones de san Ambrosio, gracias a la interpretación tipológica del Antiguo Testamento: san Agustín comprendió que todo el Antiguo Testamento es un camino hacia Jesucristo. De este modo, encontró la clave para comprender la belleza, la profundidad, incluso filosófica, del Antiguo Testamento; y comprendió toda la unidad del misterio de Cristo en la historia, así como la síntesis entre filosofía, racionalidad y fe en el Logos, en Cristo, Verbo eterno, que se hizo carne.

Pronto san Agustín se dio cuenta de que la interpretación alegórica de la Escritura y la filosofía neoplatónica del obispo de Milán le permitían resolver las dificultades intelectuales que, cuando era más joven, en su primer contacto con los textos bíblicos, le habían parecido insuperables.

Así, tras la lectura de los escritos de los filósofos, san Agustín se dedicó a hacer una nueva lectura de la Escritura y sobre todo de las cartas de san Pablo. Por tanto, la conversión al cristianismo, el 15 de agosto del año 386, llegó al final de un largo y agitado camino interior, del que hablaremos en otra catequesis. Se trasladó al campo, al norte de Milán, junto al lago de Como, con su madre Mónica, su hijo Adeodato y un pequeño grupo de amigos, para prepararse al bautismo. Así, a los 32 años, san Agustín fue bautizado por san Ambrosio el 24 de abril del año 387, durante la Vigilia pascual, en la catedral de Milán.

Después del bautismo, san Agustín decidió regresar a África con sus amigos, con la idea de llevar vida en común, al estilo monástico, al servicio de Dios. Pero en Ostia, mientras esperaba para embarcarse, su madre repentinamente se enfermó y poco más tarde murió, destrozando el corazón de su hijo.

Tras regresar finalmente a su patria, el convertido se estableció en Hipona para fundar allí un monasterio. En esa ciudad de la costa africana, a pesar de resistirse, fue ordenado presbítero en el año 391 y comenzó con algunos compañeros la vida monástica en la que pensaba desde hacía bastante tiempo, repartiendo su tiempo entre la oración, el estudio y la predicación. Quería dedicarse sólo al servicio de la verdad; no se sentía llamado a la vida pastoral, pero después comprendió que la llamada de Dios significaba ser pastor entre los demás y así ofrecerles el don de la verdad. En Hipona, cuatro años después, en el año 395, fue consagrado obispo.

Al seguir profundizando en el estudio de las Escrituras y de los textos de la tradición cristiana, san Agustín se convirtió en un obispo ejemplar por su incansable compromiso pastoral: predicaba varias veces a la semana a sus fieles, ayudaba a los pobres y a los huérfanos, cuidaba la formación del clero y la organización de monasterios femeninos y masculinos.

En poco tiempo, el antiguo retórico se convirtió en uno de los exponentes más importantes del cristianismo de esa época: muy activo en el gobierno de su diócesis, también con notables implicaciones civiles, en sus más de 35 años de episcopado, el obispo de Hipona influyó notablemente en la dirección de la Iglesia católica del África romana y, más en general, en el cristianismo de su tiempo, afrontando tendencias religiosas y herejías tenaces y disgregadoras, como el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo, que ponían en peligro la fe cristiana en el Dios único y rico en misericordia.

Y san Agustín se encomendó a Dios cada día, hasta el final de su vida: afectado por la fiebre mientras la ciudad de Hipona se encontraba asediada desde hacía casi tres meses por los vándalos invasores, como cuenta su amigo Posidio en la Vita Augustini, el obispo pidió que le transcribieran con letras grandes los salmos penitenciales «y pidió que colgaran las hojas en la pared de enfrente, de manera que desde la cama, durante su enfermedad, los podía ver y leer, y lloraba intensamente sin interrupción» (31, 2). Así pasaron los últimos días de la vida de san Agustín, que falleció el 28 de agosto del año 430, sin haber cumplido los 76 años. A sus obras, a su mensaje y a su experiencia interior dedicaremos los próximos encuentros.

Santo Padre emérito Benedicto XVI

Audiencia General del miércoles, 9 de enero de 2008

* * *

* * *

por Catequesis en Familia | 17 Ago, 2025 | La Biblia

Lucas 12, 49-53. Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario. ¿Qué significa traer división al mundo? Significa que la fe no es una cosa decorativa, ornamental… vivir la fe no es decorar la vida con un poco de religión: la fe comporta elegir a Dios como criterio fundamental de la vida.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un bautismo, ¡y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente! ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres: el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra».

Sagrada Escritura en el portal web de la Santa Sede

Lecturas

Primera lectura: Libro de Jeremías, Jer 38, 4-6.8-10

Salmo: Sal 40(39), 2-4.18

Segunda lectura: Carta de san Pablo a los Hebreos, Heb 12, 1-4

Oración introductoria

Padre, es estos momentos de oración, te pedimos que el fuego de Tu amor arda en nuestros corazones.

Petición

Dios mio, te pedimos el don de la caridad, de un amor apasionado a Cristo que traiga la guerra a las fuerzas que quieren destruir la verdadera paz en la tierra.

Meditación del Santo Padre Francisco

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

[…] Jesús dice a los discípulos: «¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división» (Lc 12, 51). ¿Qué significa esto? Significa que la fe no es una cosa decorativa, ornamental; vivir la fe no es decorar la vida con un poco de religión, como si fuese un pastel que se lo decora con nata. No, la fe no es esto. La fe comporta elegir a Dios como criterio- base de la vida, y Dios no es vacío, Dios no es neutro, Dios es siempre positivo, Dio es amor, y el amor es positivo. Después de que Jesús vino al mundo no se puede actuar como si no conociéramos a Dios. Como si fuese una cosa abstracta, vacía, de referencia puramente nominal; no, Dios tiene un rostro concreto, tiene un nombre: Dios es misericordia, Dios es fidelidad, es vida que se dona a todos nosotros. Por esto Jesús dice: he venido a traer división; no es que Jesús quiera dividir a los hombres entre sí, al contrario: Jesús es nuestra paz, nuestra reconciliación. Pero esta paz no es la paz de los sepulcros, no es neutralidad, Jesús no trae neutralidad, esta paz no es una componenda a cualquier precio. Seguir a Jesús comporta renunciar al mal, al egoísmo y elegir el bien, la verdad, la justicia, incluso cuando esto requiere sacrificio y renuncia a los propios intereses. Y esto sí, divide; lo sabemos, divide incluso las relaciones más cercanas. Pero atención: no es Jesús quien divide. Él pone el criterio: vivir para sí mismos, o vivir para Dios y para los demás; hacerse servir, o servir; obedecer al propio yo, u obedecer a Dios. He aquí en qué sentido Jesús es «signo de contradicción» (Lc 2, 34).

Por lo tanto, esta palabra del Evangelio no autoriza, de hecho, el uso de la fuerza para difundir la fe. Es precisamente lo contrario: la verdadera fuerza del cristiano es la fuerza de la verdad y del amor, que comporta renunciar a toda violencia. ¡Fe y violencia son incompatibles! ¡Fe y violencia son incompatibles! En cambio, fe y fortaleza van juntas. El cristiano no es violento, pero es fuerte. ¿Con qué fortaleza? La de la mansedumbre, la fuerza de la mansedumbre, la fuerza del amor.

Queridos amigos, también entre los parientes de Jesús hubo algunos que a un cierto punto no compartieron su modo de vivir y de predicar, nos lo dice el Evangelio (cf. Mc 3, 20-21). Pero su Madre lo siguió siempre fielmente, manteniendo fija la mirada de su corazón en Jesús, el Hijo del Altísimo, y en su misterio. Y al final, gracias a la fe de María, los familiares de Jesús entraron a formar parte de la primera comunidad cristiana (cf. Hch 1, 14). Pidamos a María que nos ayude también a nosotros a mantener la mirada bien fija en Jesús y a seguirle siempre, incluso cuando cuesta.

Santo Padre Francisco

Ángelus del domingo, 18 de agosto de 2013

Meditación del Santo Padre emérito Benedicto XVI

Queridos hermanos y hermanas:

En el evangelio de este [día] hay una expresión de Jesús que siempre atrae nuestra atención y hace falta comprenderla bien. Mientras va de camino hacia Jerusalén, donde le espera la muerte en cruz, Cristo dice a sus discípulos: «¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división». Y añade: «En adelante, una familia de cinco estará dividida: tres contra dos y dos contra tres; estarán divididos: el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra» (Lc 12, 51-53). Quien conozca, aunque sea mínimamente, el evangelio de Cristo, sabe que es un mensaje de paz por excelencia; Jesús mismo, como escribe san Pablo, «es nuestra paz» (Ef 2, 14), muerto y resucitado para derribar el muro de la enemistad e inaugurar el reino de Dios, que es amor, alegría y paz. ¿Cómo se explican, entonces, esas palabras suyas? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice —según la redacción de san Lucas— que ha venido a traer la «división», o —según la redacción de san Mateo— la «espada»? (Mt 10, 34).

Esta expresión de Cristo significa que la paz que vino a traer no es sinónimo de simple ausencia de conflictos. Al contrario, la paz de Jesús es fruto de una lucha constante contra el mal. El combate que Jesús está decidido a librar no es contra hombres o poderes humanos, sino contra el enemigo de Dios y del hombre, contra Satanás. Quien quiera resistir a este enemigo permaneciendo fiel a Dios y al bien, debe afrontar necesariamente incomprensiones y a veces auténticas persecuciones.

Por eso, todos los que quieran seguir a Jesús y comprometerse sin componendas en favor de la verdad, deben saber que encontrarán oposiciones y se convertirán, sin buscarlo, en signo de división entre las personas, incluso en el seno de sus mismas familias. En efecto, el amor a los padres es un mandamiento sagrado, pero para vivirlo de modo auténtico no debe anteponerse jamás al amor a Dios y a Cristo. De este modo, siguiendo los pasos del Señor Jesús, los cristianos se convierten en «instrumentos de su paz», según la célebre expresión de san Francisco de Asís. No de una paz inconsistente y aparente, sino real, buscada con valentía y tenacidad en el esfuerzo diario por vencer el mal con el bien (cf. Rm 12, 21) y pagando personalmente el precio que esto implica.

La Virgen María, Reina de la paz, compartió hasta el martirio del alma la lucha de su Hijo Jesús contra el Maligno, y sigue compartiéndola hasta el fin de los tiempos. Invoquemos su intercesión materna para que nos ayude a ser siempre testigos de la paz de Cristo, sin llegar jamás a componendas con el mal.

Santo Padre emérito Benedicto XVI

Audiencia General del miércoles, 15 de junio de 2011

Propósito

Todas las actividades y oraciones de este día, ofrecerlas por aumentar ese amor a Cristo en nuestros corazones y que ese fuego encendido ilumine a nuestra familia, compañeros y amigos.

Diálogo con Cristo

Santísima Trinidad, gracias por esta oración y por el don de mi bautismo. Esa chispa de vida divina que recibí debe estar en continuo crecimiento. No quiero que las presiones externas o mi propia debilidad, me lleven a la mediocridad o la indiferencia que puede apagar esta luz. Te agradezco mi familia y te suplico que nunca permitas que yo sea piedra de tropiezo en su fe. Dame la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo quedarme callado.

* * *

Evangelio del día en «Catholic.net»

Evangelio del día en «Evangelio del día»

Evangelio del día en «Orden de Predicadores»

Evangelio del día en «Evangeli.net»

* * *

por Catequesis en Familia | 11 Ago, 2025 | Despertar religioso Cancionero, Despertar religioso Encuentros

Estamos en primavera y está a punto de acabar el mes de mayo y yo aun me acuerdo de cuando iba al colegio, que era público, y lo celebrábamos con un acto tan peculiar que hoy en día ha quedado solo en el recuerdo, y era algo que podría denominar como: «Con flores a María».

En el pasillo del colegio, todos los meses de mayo nos ponían una imagen de la Virgen, y en clase, nuestro profesor, nos contaba que ese mes estaba dedicado a la Virgen, y se hacía una ofrenda de flores, es decir, podíamos llevar un ramo y ofrecérselas a ella.

Yo me iba para casa con la noticia:

¡¡Mamá, mamá, tengo que llevar un ramo de flores al cole!!

Y claro está mi madre con su paciencia infinita, me traía un ramo del pueblo, con ese olor que embriagaba toda mi casa, aun recuerdo esas lilas, con ese aroma penetrante…

Creo recordar que era el viernes cuando se llevaban las flores, y ahí me tenéis a mí, con el ramo en la mano tieso para que no se me estropease, no dejaba que se acercara nadie tenía que llegar intacto al homenaje.

Nos ponían en fila e íbamos cantando todos hasta la imagen de la virgen, donde depositábamos las flores. Que orgullosa me sentía, con esa candidez de esos pocos años que tenía…

No recordaba muy bien cómo era la letra, pero lo he encontrado y estoy segura que a más de uno os suena:

Venid y vamos todos con flores a porfía,

con flores a María, que Madre nuestra es (bis).

De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella,

más que la luna, bella, postrados a tus pies.

Venimos a ofrecerte las flores de este suelo,

con cuánto amor y anhelo, Señora, tú lo ves.

Por ellas te rogamos, si cándidas te placen,

las que en la gloria nacen, en cambio, tú nos des.

Testimonio en el blog ¿Naciste en los años 60?

* * *

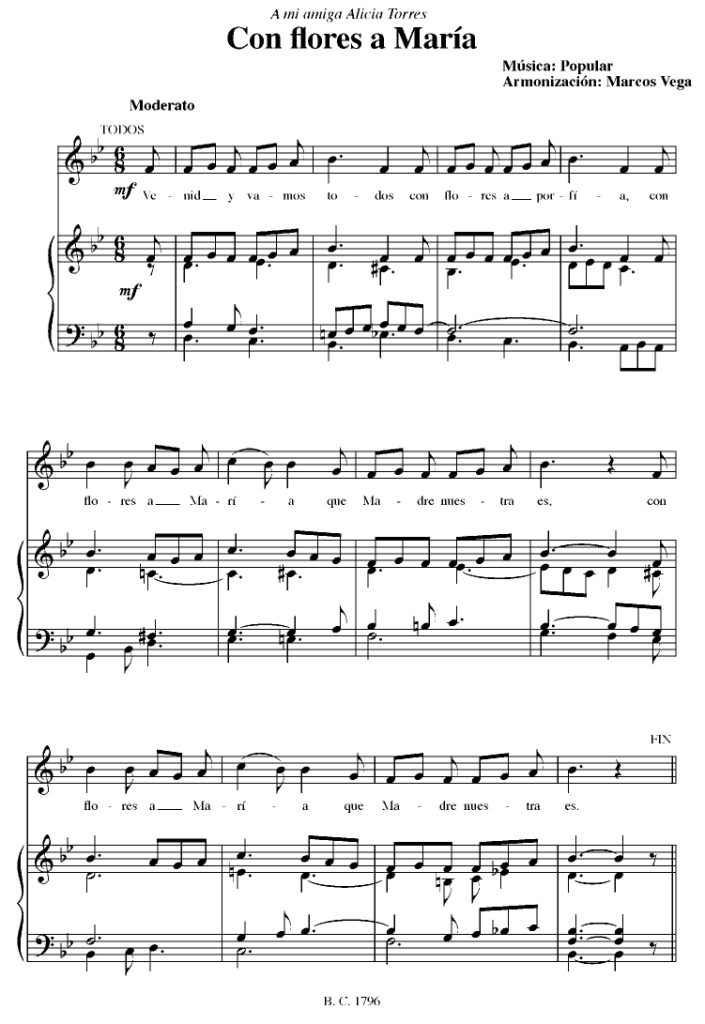

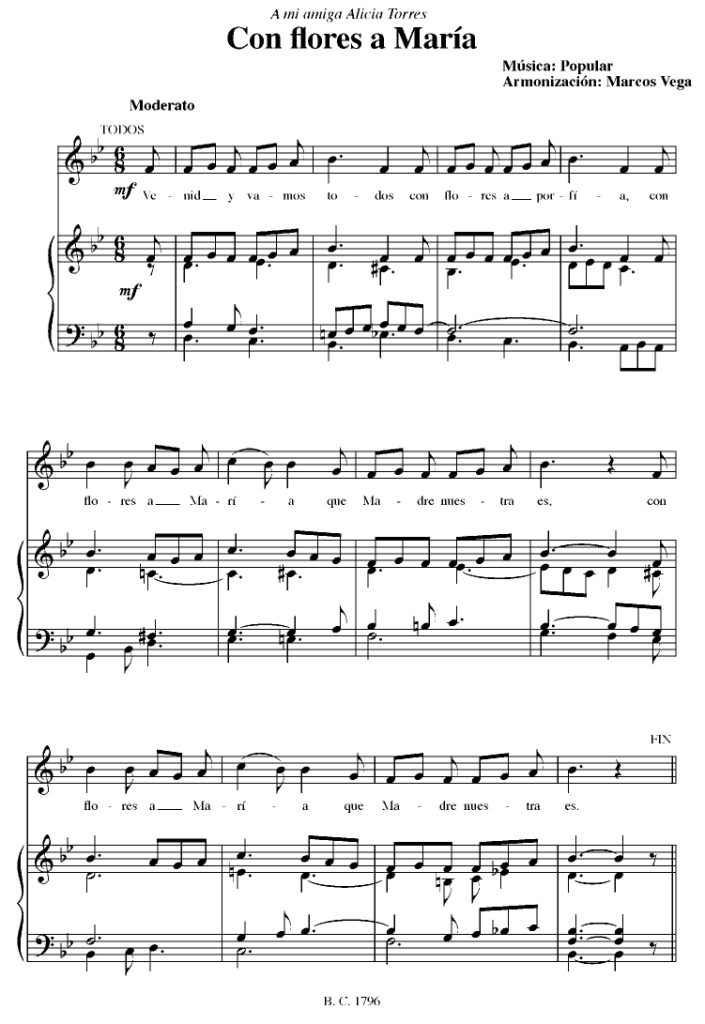

«Venid y vamos todos con flores a María» – Versión coral

* * *

«Venid y vamos todos con flores a María» – Partitura

* * *

«Venid y vamos todos con flores a María» – Letra y acordes

* * *

Recursos para «Primeros pasos con Jesús»

por CeF | 16 Jul, 2025 | Despertar religioso Juegos

Os presentamos estos textos y dibujos que exponen la historia de la devoción de la Virgen del Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, así como la historia de la Orden de los Carmelitas.

Que disfrutéis con las maravillosas ilustraciones y textos del Hermano Roque Miguel Vernaz, religioso de la Congregación de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey.

Nota: podéis obtener las imágenes en tamaño real pulsando directamente sobre el título de cada capítulo.

* * *

El Privilegio Sabatino

El Privilegio Sabatino

Desee el siglo X la Iglesia dedicó de un modo especial el sábado a la Santísima Virgen. Muchos santos pedían al Señor la gracia de morir en sábado por ser el día especial de la Madre del Cielo.

Es doctrina de la Iglesia que la devoción verdadera a María es señal cierta de salvación. El Papa Pío XII lo recomendaba en la Carta Magna de 1950: «Ciertamente, la piadosa Madre no dejará de hacer que los hijos que expían en el Purgatorio sus culpas alcancen lo antes posible la patria celestial por su intercesión, según el llamado Privilegio Sabatino, que la tradición nos ha transmitido con estas palabras: ‘Yo, su Madre de Gracia, bajaré el sábado después de su muerte ya cuantos —religiosos, terciarios y cofrades— hallare en el Purgatorio los libraré y los llevaré al monte santo de la salvación eterna’. En otras palabras, como si la Virgen hubiera querido decir: ‘Quien vista con devoción y amor mi escapulario, y procure vivir bien la vida cristiana, yo le protegeré en vida, en muerte y hasta en el mismo Purgatorio’».

Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros ? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que Él les diga».

Jn 2, 1-5

* * *

¿Qué es el Escapulario?

¿Qué es el Escapulario?

El Escapulario del Carmen es el signo externo de devoción mariana que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María por la inscripción en la Orden Carmelita, en la esperanza de su protección maternal.

El distintivo externo de esta inscripción o consagración es el pequeño escapulario marrón, por todos tan conocido, o la medalla de la Virgen del Carmen y el Sagrado Corazón de Jesús. El Escapulario del Carmen es un «memorial» de todas las virtudes, un signo eficaz de santidad y una prenda de eterna salvación.

En 1950, Su Santidad Pío XII, Cofrade Carmelita, colocaba a la cabeza de todas las devociones marianas ésta del Escapulario. «Nadie ignora ciertamente —escribía— de cuánta eficacia sea, para avivar la fe católica y reformar las costumbres, el amor a la Santísima Virgen Madre de Dios, ejercitado principalmente mediante aquellas manifestaciones de devoción que contribuyen en modo particular a iluminar la mente con celestial doctrina y a excitar las voluntades a la práctica de la vida cristiana. Entre éstas debe colocarse, en primer lugar, la devoción del Escapulario de los Carmelitas, que, por su misma sencillez al alcance de todos, y por los abundantes frutos de santificación que aporta, se halla extensamente divulgada entre los fieles cristianos».

* * *

* * *

Las ilustraciones y los textos son autoría del Hermano Roque Miguel Vernaz, religioso de la Congregación de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey.

por CeF | 13 Jul, 2025 | Despertar religioso Juegos

Os presentamos estos textos y dibujos que exponen la historia de la devoción de la Virgen del Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, así como la historia de la Orden de los Carmelitas.

Que disfrutéis con las maravillosas ilustraciones y textos del Hermano Roque Miguel Vernaz, religioso de la Congregación de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey.

Nota: podéis obtener las imágenes en tamaño real pulsando directamente sobre el título de cada capítulo.

* * *

La devoción a la Virgen del Carmelo

La devoción a la Virgen del Carmelo

Los ermitaños del Monte Carmelo, como amaban mucho a Cristo, cuya tierra habían conquistado, era lógico asimismo que amasen a su Madre, la Virgen María. En este Monte Carmelo había unos monjes griegos y tenían una iglesia en honor de santa Margarita. Los ermitaños venidos de Europa —se les llamaba latinos— edificaron enseguida una bonita capilla en honor de la Virgen María. Por ello, muy pronto, la gente, para distinguir a unos de otros, a los venidos de Europa les llamaron «hermanos de la Virgen María». Esto era porque empezaron a amar a María con toda su alma.

La Virgen del Carmen se llama así por el lugar de su origen, es decir, del Monte Carmelo, que es un monte muy bello y rico en vegetación que hay en Palestina y está bañado por el mar Mediterráneo. Está claro que solo hay una Virgen María, la Madre de Jesús y la nuestra, pero toma diversos nombres o edificaciones, como por ejemplo: la Virgen del Rosario, la Virgen del Pilar, la Virgen de Guadalupe, etc… y las Patronas de casi todos los pueblos.

José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue.

Lc 2, 4-7

* * *

La devoción de los Carmelitas a la Santísima Virgen

La devoción de los Carmelitas a la Santísima Virgen

Esta capilla dedicada a la Santísima Virgen —a principios del siglo XIII— fue el origen o causa de la profunda devoción que desde entonces y para siempre profesarían los Carmelitas a la Virgen María.

Los Carmelitas son los religiosos, religiosas y seglares que toman su nombre del Monte Carmelo, donde nacieron, y que se proponen con todas sus fuerzas hacer suyo el lema «conocer, amar, imitar e irradiar a María siempre y en todo». Todo lo que pertenece a María es propio de los Carmelitas. No puede concebirse un Carmelita que no trate de hacer suyo, amar y practicar todo cuanto se refiera a María; por ello, los Carmelitas empezaron por dedicar a la Virgen casi todas las iglesias que construían. También escribieron muchos y preciosos libros que contribuyeron a hacer amar e imitar a la Santísima Virgen María. Este amor no ha menguado a través de los siglos.

Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y a la recién nacido acostado en el pesebre. Al Verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todos lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido.

Lc 2, 16-20

* * *

* * *

Las ilustraciones y los textos son autoría del Hermano Roque Miguel Vernaz, religioso de la Congregación de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey.

por Catequesis en Familia | 11 Jul, 2025 | La Biblia

Mateo 19, 27-29. Fiesta de san Benito, patrón de Europa. El gran monje sigue siendo un verdadero maestro que enseña el arte de vivir el verdadero humanismo.

Pedro, tomando la palabra, dijo: «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros?». Jesús les respondió: «Les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, que me han seguido, también se sentarán en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi Nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la Vida eterna».

Sagrada Escritura en el portal web de la Santa Sede

Lecturas

Primera lectura: Proverbios 2, 1-9

Salmo: Sal 34(33), 2-6.9.12-15

Oración introductoria

Señor, ayúdame a no temer y a perseverar en el camino del amor, como hizo san Benito, para que llegue a ser digno a tus ojos.

Petición

Señor, no dejes nunca que desconfíe de Ti a causa de mis temores; por eso, al igual que tu siervo san Benito, te pido me concedas fortaleza para mantenerme en el camino de la esperanza.

Meditación del Santo Padre emérito Benedicto XVI

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy voy a hablar de san Benito, fundador del monacato occidental y también patrono de mi pontificado. Comienzo citando una frase de san Gregorio Magno que, refiriéndose a san Benito, dice: «Este hombre de Dios, que brilló sobre esta tierra con tantos milagros, no resplandeció menos por la elocuencia con la que supo exponer su doctrina» (Dial. II, 36). El gran Papa escribió estas palabras en el año 592; el santo monje había muerto cincuenta años antes y todavía seguía vivo en la memoria de la gente y sobre todo en la floreciente Orden religiosa que fundó. San Benito de Nursia, con su vida y su obra, ejerció una influencia fundamental en el desarrollo de la civilización y de la cultura europea.

La fuente más importante sobre su vida es el segundo libro de los Diálogos de san Gregorio Magno. No es una biografía en el sentido clásico. Según las ideas de su época, san Gregorio quiso ilustrar mediante el ejemplo de un hombre concreto —precisamente san Benito— la ascensión a las cumbres de la contemplación, que puede realizar quien se abandona en manos de Dios. Por tanto, nos presenta un modelo de vida humana como ascensión hacia la cumbre de la perfección.

En el libro de los Diálogos, san Gregorio Magno narra también muchos milagros realizados por el santo. También en este caso no quiere simplemente contar algo extraño, sino demostrar cómo Dios, advirtiendo, ayudando e incluso castigando, interviene en las situaciones concretas de la vida del hombre. Quiere mostrar que Dios no es una hipótesis lejana, situada en el origen del mundo, sino que está presente en la vida del hombre, de cada hombre.

Esta perspectiva del «biógrafo» se explica también a la luz del contexto general de su tiempo: entre los siglos V y VI, el mundo sufría una tremenda crisis de valores y de instituciones, provocada por el derrumbamiento del Imperio Romano, por la invasión de los nuevos pueblos y por la decadencia de las costumbres. Al presentar a san Benito como «astro luminoso», san Gregorio quería indicar en esta tremenda situación, precisamente aquí, en esta ciudad de Roma, el camino de salida de la «noche oscura de la historia» (cf. Juan Pablo II, Discurso en la abadía de Montecassino, 18 de mayo de 1979, n. 2: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 27 de mayo de 1979, p. 11).

De hecho, la obra del santo, y en especial su Regla, fueron una auténtica levadura espiritual, que cambió, con el paso de los siglos, mucho más allá de los confines de su patria y de su época, el rostro de Europa, suscitando tras la caída de la unidad política creada por el Imperio Romano una nueva unidad espiritual y cultural, la de la fe cristiana compartida por los pueblos del continente. De este modo nació la realidad que llamamos «Europa».

La fecha del nacimiento de san Benito se sitúa alrededor del año 480. Procedía, según dice san Gregorio de la región de Nursia, ex provincia Nursiae. Sus padres, de clase acomodada, lo enviaron a estudiar a Roma. Él, sin embargo, no se quedó mucho tiempo en la ciudad eterna. Como explicación totalmente creíble, san Gregorio alude al hecho de que al joven Benito le disgustaba el estilo de vida de muchos de sus compañeros de estudios, que vivían de manera disoluta, y no quería caer en los mismos errores. Sólo quería agradar a Dios: «soli Deo placere desiderans» (Dial. II, Prol. 1).

Así, antes de concluir sus estudios, san Benito dejó Roma y se retiró a la soledad de los montes que se encuentran al este de la ciudad eterna. Después de una primera estancia en el pueblo de Effide (hoy Affile), donde se unió durante algún tiempo a una «comunidad religiosa» de monjes, se hizo eremita en la cercana Subiaco. Allí vivió durante tres años, completamente solo, en una gruta que, desde la alta Edad Media, constituye el «corazón» de un monasterio benedictino llamado «Sacro Speco» (Gruta sagrada).

El período que pasó en Subiaco, un tiempo de soledad con Dios, fue para san Benito un momento de maduración. Allí tuvo que soportar y superar las tres tentaciones fundamentales de todo ser humano: la tentación de autoafirmarse y el deseo de ponerse a sí mismo en el centro; la tentación de la sensualidad; y, por último, la tentación de la ira y de la venganza.

San Benito estaba convencido de que sólo después de haber vencido estas tentaciones podía dirigir a los demás palabras útiles para sus situaciones de necesidad. De este modo, tras pacificar su alma, podía controlar plenamente los impulsos de su yo, para ser artífice de paz a su alrededor. Sólo entonces decidió fundar sus primeros monasterios en el valle del Anio, cerca de Subiaco.

En el año 529, san Benito dejó Subiaco para asentarse en Montecassino. Algunos han explicado que este cambio fue una manera de huir de las intrigas de un eclesiástico local envidioso. Pero esta explicación resulta poco convincente, pues su muerte repentina no impulsó a san Benito a regresar (Dial. II, 8). En realidad, tomó esta decisión porque había entrado en una nueva fase de su maduración interior y de su experiencia monástica.

Según san Gregorio Magno, su salida del remoto valle del Anio hacia el monte Cassio —una altura que, dominando la llanura circunstante, es visible desde lejos—, tiene un carácter simbólico: la vida monástica en el ocultamiento tiene una razón de ser, pero un monasterio también tiene una finalidad pública en la vida de la Iglesia y de la sociedad: debe dar visibilidad a la fe como fuerza de vida. De hecho, cuando el 21 de marzo del año 547 san Benito concluyó su vida terrena, dejó con su Regla y con la familia benedictina que fundó, un patrimonio que ha dado frutos a través de los siglos y que los sigue dando en el mundo entero.

En todo el segundo libro de los Diálogos, san Gregorio nos muestra cómo la vida de san Benito estaba inmersa en un clima de oración, fundamento de su existencia. Sin oración no hay experiencia de Dios. Pero la espiritualidad de san Benito no era una interioridad alejada de la realidad. En la inquietud y en el caos de su época, vivía bajo la mirada de Dios y precisamente así nunca perdió de vista los deberes de la vida cotidiana ni al hombre con sus necesidades concretas.

Al contemplar a Dios comprendió la realidad del hombre y su misión. En su Regla se refiere a la vida monástica como «escuela del servicio del Señor» (Prol. 45) y pide a sus monjes que «nada se anteponga a la Obra de Dios» (43, 3), es decir, al Oficio divino o Liturgia de las Horas. Sin embargo, subraya que la oración es, en primer lugar, un acto de escucha (Prol. 9-11), que después debe traducirse en la acción concreta. «El Señor espera que respondamos diariamente con obras a sus santos consejos», afirma (Prol. 35).

Así, la vida del monje se convierte en una simbiosis fecunda entre acción y contemplación «para que en todo sea glorificado Dios» (57, 9). En contraste con una autorrealización fácil y egocéntrica, que hoy con frecuencia se exalta, el compromiso primero e irrenunciable del discípulo de san Benito es la sincera búsqueda de Dios (58, 7) en el camino trazado por Cristo, humilde y obediente (5, 13), a cuyo amor no debe anteponer nada (4, 21; 72, 11), y precisamente así, sirviendo a los demás, se convierte en hombre de servicio y de paz. En el ejercicio de la obediencia vivida con una fe animada por el amor (5, 2), el monje conquista la humildad (5, 1), a la que dedica todo un capítulo de su Regla (7). De este modo, el hombre se configura cada vez más con Cristo y alcanza la auténtica autorrealización como criatura a imagen y semejanza de Dios.

A la obediencia del discípulo debe corresponder la sabiduría del abad, que en el monasterio «hace las veces de Cristo» (2, 2; 63, 13). Su figura, descrita sobre todo en el segundo capítulo de la Regla, con un perfil de belleza espiritual y de compromiso exigente, puede considerarse un autorretrato de san Benito, pues —como escribe san Gregorio Magno— «el santo de ninguna manera podía enseñar algo diferente de lo que vivía» (Dial. II, 36). El abad debe ser un padre tierno y al mismo tiempo un maestro severo (2, 24), un verdadero educador. Aun siendo inflexible contra los vicios, sobre todo está llamado a imitar la ternura del buen Pastor (27, 8), a «servir más que a mandar» (64, 8), y a «enseñar todo lo bueno y lo santo más con obras que con palabras» (2, 12). Para poder decidir con responsabilidad, el abad también debe escuchar «el consejo de los hermanos» (3, 2), porque «muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor» (3, 3). Esta disposición hace sorprendentemente moderna una Regla escrita hace casi quince siglos. Un hombre de responsabilidad pública, incluso en ámbitos privados, siempre debe saber escuchar y aprender de lo que escucha.

San Benito califica la Regla como «mínima, escrita sólo para el inicio» (73, 8); pero, en realidad, ofrece indicaciones útiles no sólo para los monjes, sino también para todos los que buscan orientación en su camino hacia Dios. Por su moderación, su humanidad y su sobrio discernimiento entre lo esencial y lo secundario en la vida espiritual, ha mantenido su fuerza iluminadora hasta hoy.

Pablo VI, al proclamar el 24 de octubre de 1964 a san Benito patrono de Europa, pretendía reconocer la admirable obra llevada a cabo por el santo a través de la Regla para la formación de la civilización y de la cultura europea. Hoy Europa, recién salida de un siglo herido profundamente por dos guerras mundiales y después del derrumbe de las grandes ideologías que se han revelado trágicas utopías, se encuentra en búsqueda de su propia identidad.

Para crear una unidad nueva y duradera, ciertamente son importantes los instrumentos políticos, económicos y jurídicos, pero es necesario también suscitar una renovación ética y espiritual que se inspire en las raíces cristianas del continente. De lo contrario no se puede reconstruir Europa. Sin esta savia vital, el hombre queda expuesto al peligro de sucumbir a la antigua tentación de querer redimirse por sí mismo, utopía que de diferentes maneras, en la Europa del siglo XX, como puso de relieve el Papa Juan Pablo II, provocó «una regresión sin precedentes en la atormentada historia de la humanidad» (Discurso a la asamblea plenaria del Consejo pontificio para la cultura, 12 de enero de 1990, n. 1: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 28 de enero de 1990, p. 6). Al buscar el verdadero progreso, escuchemos también hoy la Regla de san Benito como una luz para nuestro camino. El gran monje sigue siendo un verdadero maestro que enseña el arte de vivir el verdadero humanismo.

Santo Padre emérito Benedicto XVI

Audiencia General del miércoles, 9 de abril de 2008

Catecismo de la Iglesia Católica, CEC

La vida religiosa

925 Nacida en Oriente en los primeros siglos del cristianismo (cf. UR 15) y vivida en los institutos canónicamente erigidos por la Iglesia (cf. CIC, can. 573), la vida religiosa se distingue de las otras formas de vida consagrada por el aspecto cultual, la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común, y por el testimonio dado de la unión de Cristo y de la Iglesia (cf. CIC, can. 607).

926 La vida religiosa nace del misterio de la Iglesia. Es un don que la Iglesia recibe de su Señor y que ofrece como un estado de vida estable al fiel llamado por Dios a la profesión de los consejos. Así la Iglesia puede a la vez manifestar a Cristo y reconocerse como Esposa del Salvador. La vida religiosa está invitada a significar, bajo estas diversas formas, la caridad misma de Dios, en el lenguaje de nuestro tiempo.

927 Todos los religiosos, exentos o no (cf. CIC, can. 591), se encuentran entre los colaboradores del obispo diocesano en su misión pastoral (cf. CD 33-35). La implantación y la expansión misionera de la Iglesia requieren la presencia de la vida religiosa en todas sus formas «desde el período de implantación de la Iglesia» (AG 18, 40). «La historia da testimonio de los grandes méritos de las familias religiosas en la propagación de la fe y en la formación de las nuevas Iglesias: desde las antiguas instituciones monásticas, las órdenes medievales y hasta las congregaciones modernas» (RM 69).

Catecismo de la Iglesia Católica

Propósito

Leer una breve biografía de san Benito siempre que me acuda el miedo a apartarme del Señor.

Diálogo con Cristo

Señor, quiero configurar todo mi ser al programa de vida que propone tu Palabra; por ello, aunque no profese los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia como hizo tu querido siervo san Benito, te prometo no escatimar esfuerzos por conocer las implicaciones morales del Evangelio para conformar con ellas todo mi obrar, y desterrar de mi vida todo lo que pueda ser un obstáculo para crecer en mi amor a Ti y a los demás.

* * *

Evangelio del día en «Catholic.net»

Evangelio del día en «Evangelio del día»

Evangelio del día en «Orden de Predicadores»

Evangelio del día en «Evangeli.net»

* * *