por aprendemosencatequesis.blogspot.com | 24 Nov, 2013 | Primera comunión Dinámicas

Os ofrecemos una selección de recursos orientados a niños que preparan su Primera Comunión, con la intención de celebrar con ellos este gran día, la solemnidad de Cristo, Rey del universo. La mayoría de ellos están en el blog Aprendamos Catequesis de blogospot, y los publicamos para que tengáis acceso a ellos con mayor facilidad.

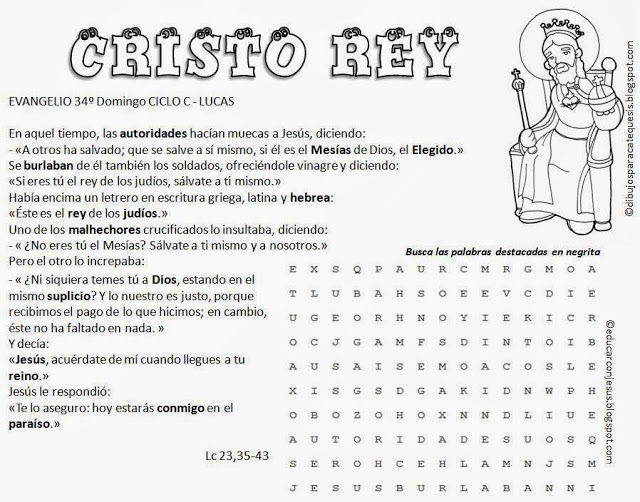

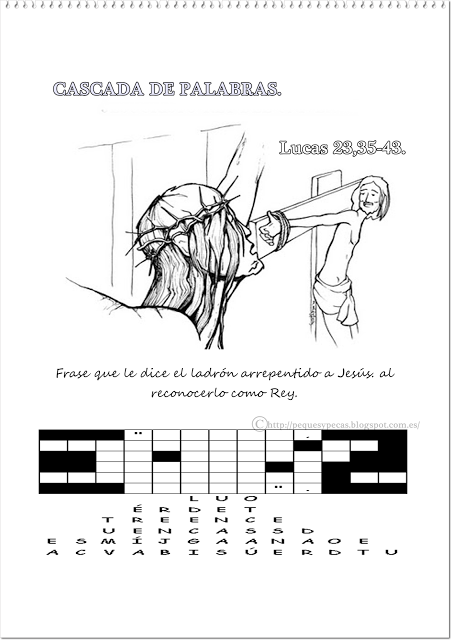

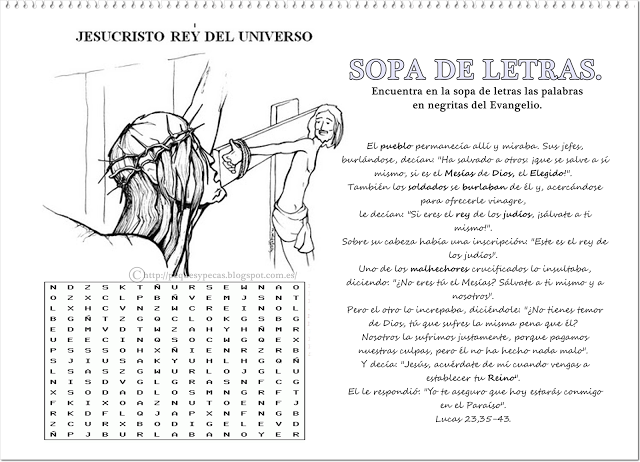

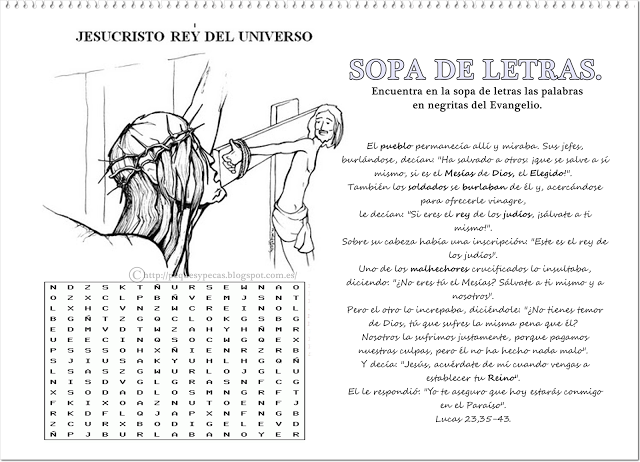

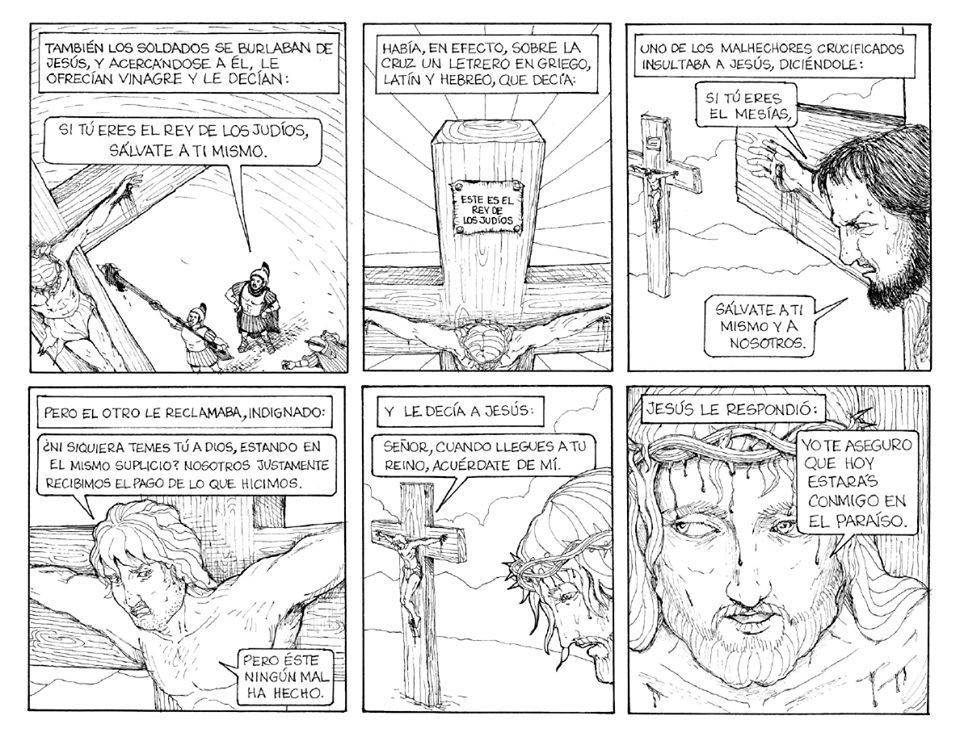

Colorea y juega: Cristo Rey

Fuente: dibujosparacatequesis

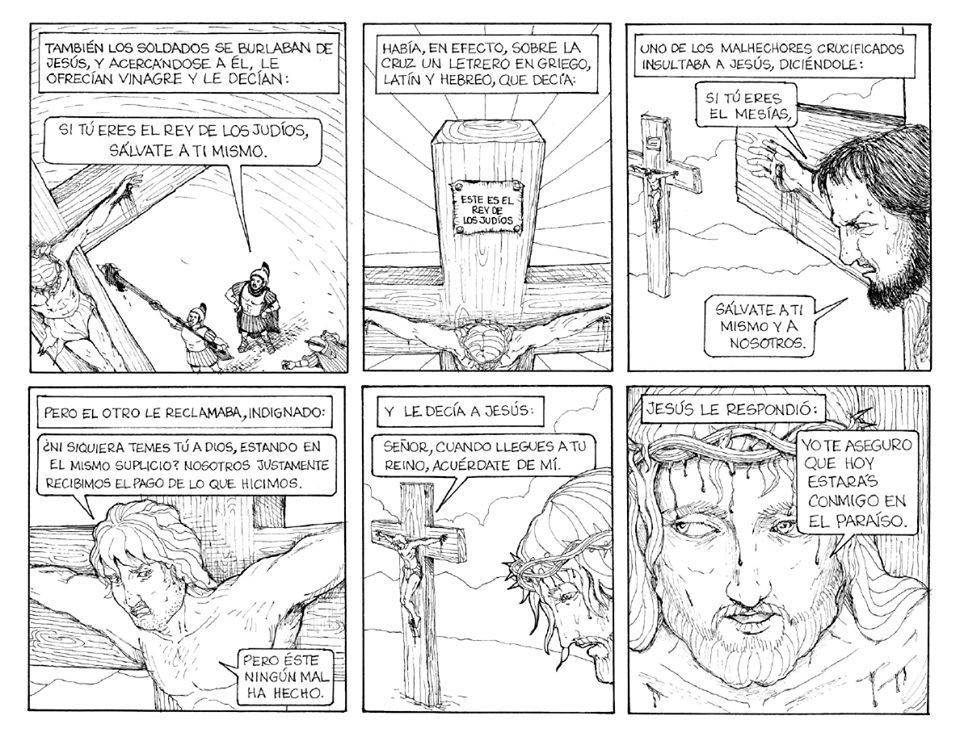

Fuente: educarconjesus

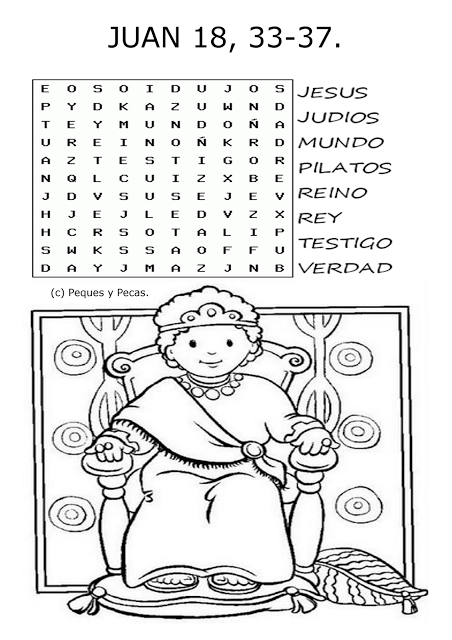

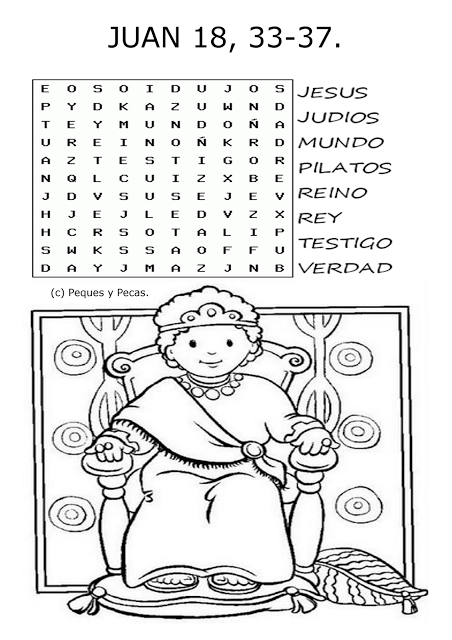

Fuente: http://pequesypecas.blogspot.com.es/

Fuente: Facebook Catequesis para niños

Fuente: educarconjesus

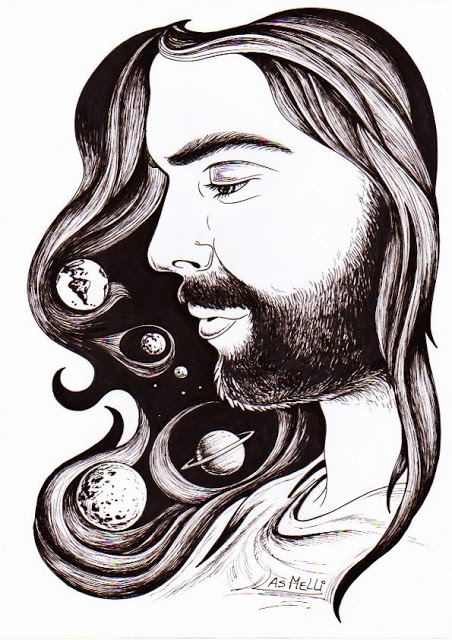

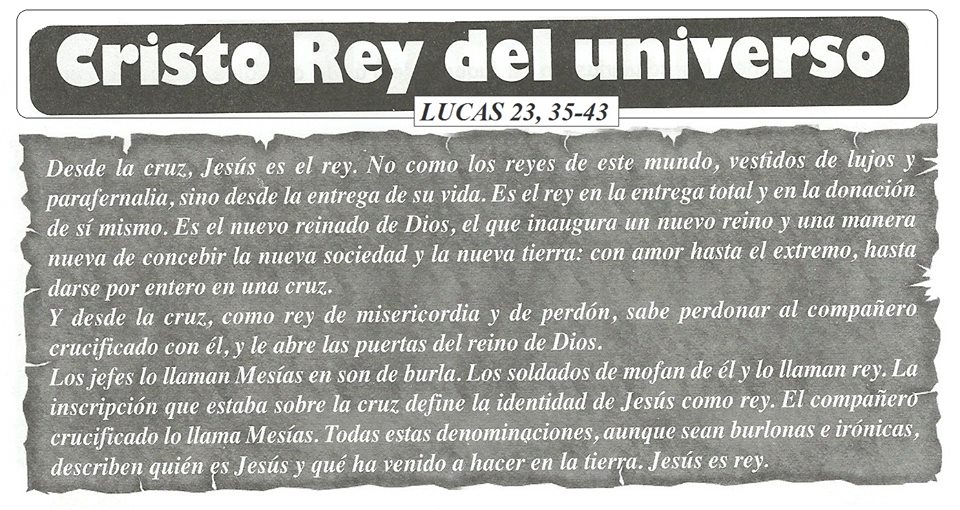

Recursos Catequesis Jesucristo Rey del Universo

Fuente: http://elrincondelasmelli.blogspot.com.es

Colorea a Jesucristo Rey del Universo

Fuente: http://educarconjesus.blogspot.com.es

Colorea dibujos de Fano de Jesucristo Rey del Universo

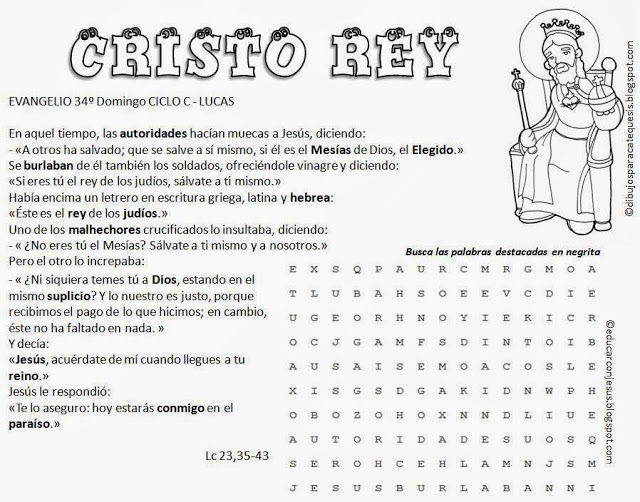

Crucigrama Jesucristo Rey del Universo

Sopa de Letras Jesucristo Rey del Universo, ciclo B

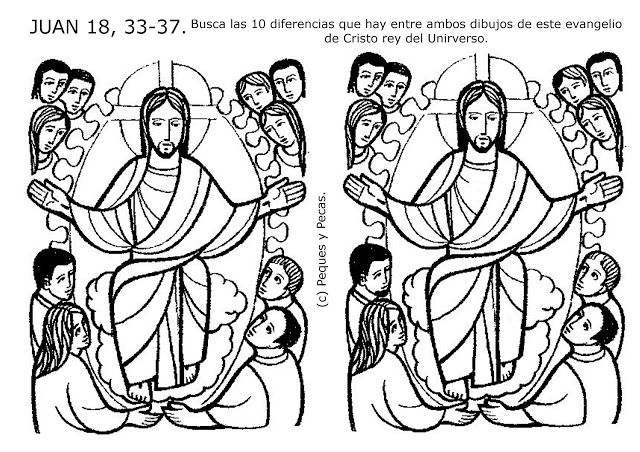

Busca las diferencias

Fuente: http://pequesypecas.blogspot.com.es

Colorea la tarjeta que simboliza a Cristo Rey del Universo

Fuente: http://elrincondelasmelli.blogspot.com.es/

Colorea a Cristo Rey del Universo

http://elrincondelasmelli.blogspot.com.es/search/label/ADVIENTO

por CeF | Fuentes varias | 23 Nov, 2013 | Confirmación Vida de los Santos

Después de la muerte de Nerón, la Iglesia gozó durante algún tiempo de paz y tranquilidad. Vespasiano y Tito, los más amables de los césares en expresión de San Agustín, trataron con mayor toleráncia a la religión cristiana y prescindieron en la práctica del principio de persecución establecido por Nerón.

Impulsado por el soplo divino y la fuerza misma de la verdad, el cristianismo penetró profundamente en los centros más vitales del Imperio romano; es más, en el mismo corazón del Imperio la nueva doctrina iba consiguiendo nuevas conquistas, no ya como hasta entonces, entre la gente sencilla y las clases humildes, sino también en la más alta sociedad aristocrática; en la misma corte se había abierto paso el Evangelio de Cristo.

La unidad de la Iglesia en el obispo de Roma, suprema autoridad como sucesor de San Pedro, era una realidad. La jerarquía se desarrollaba por medio de los obispos, presbíteros, diáconos, doctores, profetas… El culto, basado en la celebración de la llamada liturgia o fracción del pan y compuesto por lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, por homilías y oraciones, constituía el punto céntrico de las reuniones cristianas y servía de fuerza propulsora para el apostolado y constancia en la fe.

Sobre este horizonte lleno de luz y de sol asomaban nubes de tormenta; la escisión y el desorden empezaban a desgarrar a algunas comunidades cristianas. En la Iglesia de Corinto, por ejemplo, acababa de surgir un conflicto ruidoso.

Con su población mezcla de elementos muy heterogéneos, comerciantes, marinos, burgueses y esclavos, situada entre los mares Egeo y Jónico, Corinto era en la antigüedad uno de los centros principales del comercio mediterráneo. Erigida en colonia romana, adquirió bien pronto un carácter cosmopolita; la ligereza de costumbres que encontramos en todo el paganismo helénico degeneraba en Corinto en un libertinaje que llegó a ser proverbial y que chocaba incluso a los mismos paganos. La comunidad cristiana, fundada por San Pablo y visitada por San Pedro, se encontraba a fines del siglo I en una situación religiosa moral bastante delicada. Los judíos, aunque convertidos, permanecían en todo momento muy vinculados a la ley mosaica. Los griegos, ligeros, charlatanes empedernidos y partidistas por temperamento, pronto dieron libre cursc en la nueva comunidad a sus defectos naturales. Más peligrosos eran todavía los miembros que se creían en posesión de carismas o gracias extraordinarias, porque pretendían administrar y ordenar todo en su Iglesia,

Al abandonar San Pablo la ciudad de Corinto no confió a los carismáticos el gobierno de su comunidad; allí, como en otras partes, se había constituido un colegio de presbíteros que con prudencia ejercía sus funciones; pero el sentido práctico de estos pastores, su constante preocupación por evitar todo escollo, no agradaba a los audaces carismáticos, quienes no dudaron en desacreditarlos por todos los medios a su alcance; hubo alborotos, disputas; varios miembros del colegio presbiteral fueron depuestos, y, dada la situación geográfica de Corinto, el desorden podía propagarse a otras ciudades de Grecia. El espíritu helénico, particularista y muy pagado de sí mismo, se sometía con dificultad a la ley fundamental que establece la jerarquía como principio de doctrina y gobierno. Cuarenta años antes, San Pablo tuvo que amonestar vivamente a los corintias por su exclusivismo al manifestarse como seguidores de Pedro, Pablo o Apolo.

Para conjurar este peligro y aplastar el cisma en sus comienzos se necesitaba algo más que las exhortaciones de un doctor o un profeta; era necesaria la decisión de un jefe supremo y juez soberano. La Iglesia de Roma, con plena conciencia de su misión, se creyó en la obligación de intervenir, y así envió a la Iglesia de Corinto, por medio de Claudio Efebo, Valerio Brito y Fortunato, una carta escrita en griego, lengua de la Iglesia en aquel tiempo, llena de sabiduría y suave autoridad, en la que recomendaba la caridad fraterna y el respeto y obediencia a los superiores.

Esta carta, este grande y admirable escrito, en frase de Eusebio de Cesarea; este documento precioso, que Orígenes cita con veneración y que los primeros cristianos equiparaban a las Sagradas Escrituras, no lleva, sin embargo, nombre de ningún autor; el documento se presenta en su solemne encabezamiento como escrito por la Iglesia de Dios que peregrina en Roma a la Iglesia de Dios que peregrina en Corinto. Sin embargo, una tradición muy firme y muy antigua, casi contemporánea a la misma carta, la atribuya al obispo de Roma más famoso del siglo I, Clemente, tercer sucesor de San Pedro, después de Lino y Anacleto: esto mismo se deduce de la lectura misma de la carta de los corintios. Sólo el obispo podía hablar de esa manera en nombre de su Iglesia.

El nombre de San Clemente es uno de los más ilustres y venerados de la antigüedad cristiana. Poco tiempo después de su muerte su figura aparece rodeada de una aureola maravillosa; mientras los fieles invocan su autoridad, los herejes buscan abrigo a la sombra de tan venerado nombre. Se le cita en el canon de la misa; aparece en los más antiguos calendarios; pero, como sucede con frecuencia, la celebridad le ha perjudicado al envolverle en las nubes de la leyenda, que nos impiden observar la fisonomía verdadera de su alma. Sus actas son una de ,aquellas novelas edificantes que tanto apasionaban en la Edad Media; pueden, sin embargo, recogerse en ellas rasgos auténticos que parecen eco de las tradiciones históricas. La antigua leyenda le emparentó con la familia imperial; modernamente se ha intentado identificarle con el célebre primo de Domiciano, el cónsul Tito Flavio Clemente, a quien el emperador mandó eiecutar por crimen de «ateísmo», es decir, cristianismo. Es muy posible que fuera un liberto o hijo de liberto de la casa Flavia. Muy probablemente no procedía del paganismo, sino del judaísmo, y tal vez se trate, en opinión de Orígenes, del Clemente a quien San Pablo cita en la carta a los filipenses como colaborador suyo. Pero como, en expresión de fray Luis de León, «las escrituras que por los siglos duran nunca las dicta la boca, del alma salen», tenemos en nuestras manos su carta, esa admirable carta en la que podemos con absoluta confianza y seguridad contemplar al trasluz el alma grande de este tercer obispo de Roma, Clemente. Se descubre en esta carta un alma que vive de una fe cristiana muy profunda, que se apoya en la revelación divina del Antiguo y Nuevo Testamento, que recurre a la oración, en la que caldea su alma sedienta de Dios y la fortalece para las luchas que ha de sostener. Testigo del pensar y del sentir de su tiempo, acoge en su seno las aspiraciones literarias, artísticas y filosóficas más nobles de sus contemporáneos, y como no se arredra ante la naturaleza, obra de Dios, tampoco teme la especulación y el arte humano, que son, en su última raíz, tanteos del alma para encontrar y llegar a Dios. Frente al paganismo que le rodea, demuestra una comprensión simpáticamente acogedora por todo lo noble y bueno que en él existe. No sólo conoce la mitología, sino que llega a proponer a la imitación y admiración de los cristianos corintios los ejemplos de abnegación heroica de ilustres paganos.

En el Pontífice que está a la cabeza de la Iglesia de Roma alienta la simpatía más verdadera, más noblemente humana, transformada y elevada por la fe cristiana. La lengua, acostumbrada a la oración, ha tomado un acento litúrgico. La admirable oración que cierra la epístola es uno de los documentos que nos dan a conocer mejor la antigua liturgia; en ella se oye la voz de un obispo que, al final de su exhortación, se vuelve hacia Dios, como acostumbraba hacer al término de sus homilías. En efecto, este documento es una homilía. Clemente sabe que allá en Corinto la leerán en la asamblea de hermanos y se dirige a esos cristianos ausentes, como se dirigiría a sus cristianos de Roma exhortándoles, reprendiéndoles, pero al mismo tiempo llevándoles a orar a Dios con él.

Haciendo alusión a los desórdenes que reinan en Corinto y recordando la necesidad de someterse al orden establecido por Dios en todas las cosas, pero principalmente en su Iglesia, «es preciso, dice, someterse con humildad al orden establecido; hermanos seamos humildes de espíritu, depongamos la soberbia y toda arrogancia, haciendo lo que es justo y recto». Lo que constituye la belleza de la creación, del «cosmos», y realza su hermosura es precisamente la armonía y el orden que existe en todas las cosas. «El océano tiene sus leyes, las estaciones se suceden unas a otras apaciblemente; el gran artífice, el obrero del mundo ha querido que todo sea ordenado en una conformidad perfecta». El mismo designio se observa en el funcionamiento del organismo humano: «la cabeza no es nada sin los pies, pero a su vez los pies serían inútiles sin la cabeza; los más pequeños miembros son necesarios o útiles al conjunto y todos conspiran y se ordenan de consuno a la conservación de todo el cuerpo». Recuerda que en el Antiguo Testamento, Dios, autor directo de la ley, había instituido una jerarquía compuesta de cuatro grados: laicos, levitas, sacerdotes y el sumo sacerdote, y que los apóstoles, habiendo recibido las instrucciones de Nuestro Señor Jesucristo, que hablaba de parte de Dios, su Padre, fueron a anunciar el Evangelio, y escogían los que habían sido primicias de su apostolado, y habiéndoles probado por el Espíritu Santo, los establecía obispos y diáconos de los que debían de creer».

El obispo de Roma no duda, en fin, comparar la disciplina eclesiástica con la disciplina militar. Es verdad, dice Clemente, que la sociedad cristiana no es solamente un ejército, sino más bien un rebaño guiado par Cristo; más aún: es el mismo Cuerpo de Cristo. «El rebaño debe vivir en paz bajo la obediencia y tutela de los presbíteros y los miembros del Cuerpo de Cristo no deben estar separados de su cabeza. Abandonemos, pues, las investigaciones hueras y vanas y sigamos el canon venerable y glorioso de nuestra tradición.»

Después de una bella oración termina Clemente su carta con estas palabras, reveladoras de su autoridad firme y serena: «alegría y regocijo nos proporcionaréis si, obedeciendo a lo que os acabamos de escribir impulsados por el Espíritu Santo, cortáis de raíz la impía cólera de vuestra envidia conforme a la súplica con que en esta carta hemos hecho por la paz y la concordia; y lo hemos hecho así para que sepáis que toda nuestra preocupación ha sido y sigue siendo que cuanto antes volváis a recobrar la paz».

En el mismo amanecer del cristianismo, el Romano Pontífice ha tenido conciencia de su autoridad, como sucesor de San Pedro, y al sentirse en posesión de ese derecho ha actuado, en virtud de su suprema jurisdicción, en la solución de uno de los primeros conflictos que surgieron en la naciente Iglesia. Esta actuación en la época y circunstancias concretas ha proporcionado a Clemente un lugar destacado en la historia de la Iglesia.

La carta del Pontífice tuvo tan grata acogida que setenta años más tarde, según testimonio de Dionisio de Corinto, se leía los domingos en la asamblea de los fieles. Roma ordenó y fue obedecida.

La carta, sin fecha, fue escrita al término de una persecución, la de Domiciano, según se desprende de sus primeras frases: «Hemos estado afligidos por una serie de calamidades que han caído sobre nosotros de una manera imprevista». Nadie podía prever, en efecto, que la ambición del poder transformara tan violentamente a «uno de los más» honrados gobernantes», como dice Suetonio, en un monstruo que hizo temblar a los cristianos. Asesinatos, deportaciones de toda clase de gentes fueron efectos de la persecución.

Clemente pudo salvar su vida en aquella tormenta, pero pronto la entregó en holocausto por su fe. El año 100 gobernaba el Imperio uno de lbs más grandes y mejores emperadores, Trajano. Soldado hijo de soldado de un patriotismo ardiente, pero estrecho, tenia un sentido tan vivo de las prerrogativas del Estado que consideraba la unidad del Imperio como una especie de divinidad a la que había que sacrificar todo. Como esta unidad descansaba sobre la unidad del culto religioso, fue fácil prever desde el comienzo de su reinado la amenaza de una nueva persecución

Sin violencia, al amparo de una legislación ilógica, como hace notar Tertuliano, se hizo perseguidor de la Iglesia, y, una de sus víctimas fue Clemente.

Según actas griegas del siglo iv de carácter muy legendario y de valor histórico, a causa de una sedición popular fue desterrado al Quersoneso, la Crimea de nuestros ,días, y como se negase a sacrificar fue arrojado al mar con una áncora atada al cuello.

Ni San lreneo, ni Eusebio, ni San jerónimo, que hablan de este ilustre Papa, dicen nada de su martirio. Sin embargo, la tradición del martirio de San Clemente aparece sólidamente establecida desde fines del siglo iv en Roma.

La figura de San Clemente quedará a los ojos de la historia como la de un noble campeón de la unidad cristiana.

En un momento difícil y decisivo supo mantener enérgicamente los derechos de la primacía romana y cumplió su. misión con la suavidad y dulzura del pastor de todo el rebaño de Cristo.

Artículo de Pedro Alcorta Maíz en mercaba.org.

* * *

Otros recursos en la red

* * *

Catequesis de SS Benedicto XVI sobre san Clemente Romano

San Clemente, obispo de Roma en los últimos años del siglo I, es el tercer sucesor de Pedro, después de Lino y Anacleto. El testimonio más importante sobre su vida es el de san Ireneo, obispo de Lyón hasta el año 202. Él atestigua que Clemente «había visto a los apóstoles», «se había encontrado con ellos» y «todavía resonaba en sus tímpanos su predicación, y tenía ante los ojos su tradición» («Adversus haereses» 3, 3, 3). Testimonios tardíos, entre los siglos IV y VI, atribuyen a Clemente el título de mártir.

La autoridad y el prestigio de este obispo de Roma eran tales que se le atribuyeron varios escritos, pero su única obra segura es la «Carta a los Corintios». Eusebio de Cesarea, el gran «archivero» de los orígenes cristianos, la presenta con estas palabras: «Nos ha llegado una carta de Clemente reconocida como auténtica, grande y admirable. Fue escrita por él, de parte de la Iglesia de Roma, a la Iglesia de Corinto… Sabemos que desde hace mucho tiempo y todavía hoy es leída públicamente durante la reunión de los fieles » (Historia Eclesiástica, 3,16). A esta carta se le atribuía un carácter casi canónico. Al inicio de este texto, escrito en griego, Clemente se lamenta por el hecho de que «las imprevistas calamidades, acaecidas una después de otra» (1,1), le hayan impedido una intervención más inmediata. Estas «adversidades» han de identificarse con la persecución de Domiciano: por ello, la fecha de composición de la carta hay que remontarla a un tiempo inmediatamente posterior a la muerte del emperador y al final de la persecución, es decir, inmediatamente después del año 96.

La intervención de Clemente –estamos todavía en el siglo I– era solicitada por los graves problemas por los que atravesaba la Iglesia de Corinto: los presbíteros de la comunidad, de hecho, habían sido después por algunos jóvenes contestadores. La penosa situación es recordada, una vez más, por san Ireneo, que escribe: «Bajo Clemente, al surgir un gran choque entre los hermanos de Corinto, la Iglesia de Roma envió a los corintios una carta importantísima para reconciliarles en la paz, renovar su fe y anunciar la tradición, que desde hace poco tiempo ella había recibido de los apóstoles» («Adversus haereses» 3, 3, 3). Podríamos decir que esta carta constituye un primer ejercicio del Primado romano después de la muerte de san Pedro. La carta de Clemente retoma temas muy sentidos por san Pablo, que había escrito dos grandes cartas a los corintios, en particular, la dialéctica teológica, perennemente actual, entre indicativo de la salvación e imperativo del compromiso moral. Ante todo está el alegre anuncio de la gracia que salva. El Señor nos previene y nos da el perdón, nos da su amor, la gracia de ser cristianos, hermanos y hermanas suyos. Es un anuncio que llena de alegría nuestra vida y que da seguridad a nuestro actuar: el Señor nos previene siempre con su bondad y la bondad es siempre más grande que todos nuestros pecados. Es necesario, sin embargo, que nos comprometamos de manera coherente con el don recibido y que respondamos al anuncio de la salvación con un camino generoso y valiente de conversión. Respecto al modelo de san Pablo, la novedad está en que Clemente da continuidad a la parte doctrinal y a la parte práctica, que conformaban todas las cartas de Pablo, con una «gran oración», que prácticamente concluye la carta.

La oportunidad inmediata de la carta abre al obispo de Roma la posibilidad de exponer ampliamente la identidad de la Iglesia y de su misión. Si en Corinto se han dado abusos, observa Clemente, el motivo hay que buscarlo en la debilitación de la caridad y de otras virtudes cristianas indispensables. Por este motivo, invita a los fieles a la humildad y al amor fraterno, dos virtudes que forman parte verdaderamente del ser en la Iglesia. «Somos una porción santa», exhorta, «hagamos, por tanto, todo lo que exige la santidad» (30, 1). En particular, el obispo de Roma recuerda que el mismo Señor «estableció donde y por quien quiere que los servicios litúrgicos sean realizados para que todo, cumplido santamente y con su beneplácito, sea aceptable a su voluntad… Porque el sumo sacerdote tiene sus peculiares funciones asignadas a él; los levitas tienen encomendados sus propios servicios, mientras que el laico está sometido a los preceptos del laico» (40, 1-5: obsérvese que en esta carta de finales del siglo I aparece por primera vez en la literatura cristiana aparece el término «laikós», que significa «miembro del laos», es decir, «del pueblo de Dios»).

De este modo, al referirse a la liturgia del antiguo Israel, Clemente revela su ideal de Iglesia. Ésta es congregada por el «único Espíritu de gracia infundido sobre nosotros», que sopla en los diversos miembros del Cuerpo de Cristo, en el que todos, unidos sin ninguna separación, son «miembros los unos de los otros» (46, 6-7). La neta distinción entre «laico» y la jerarquía no significa para nada una contraposición, sino sólo esta relación orgánica de un cuerpo, de un organismo, con las diferentes funciones. La Iglesia, de hecho, no es un lugar de confusión y de anarquía, donde cada uno puede hacer lo que quiere en todo momento: cada quien en este organismo, con una estructura articulada, ejerce su ministerio según su vocación recibida.

Por lo que se refiere a los jefes de las comunidades, Clemente explicita claramente la doctrina de la sucesión apostólica. Las normas que la regulan se derivan, en última instancia, del mismo Dios. El Padre ha enviado a Jesucristo, quien a su vez ha enviado a los apóstoles. Éstos luego mandaron a los primeros jefes de las comunidades y establecieron que a ellos les sucedieran otros hombres dignos. Por tanto, todo procede «ordenadamente de la voluntad de Dios» (42). Con estas palabras, con estas frases, san Clemente subraya que la Iglesia tiene una estructura sacramental y no una estructura política. La acción de Dios que sale a nuestro encuentro en la liturgia precede a nuestras decisiones e ideas. La Iglesia es sobre todo don de Dios y no una criatura nuestra, y por ello esta estructura sacramental no garantiza sólo el ordenamiento común, sino también la precedencia del don de Dios, del que todos tenemos necesidad.

Finalmente, la «gran oración», confiere una apertura cósmica a los argumentos precedentes. Clemente alaba y da gracias a Dios por su maravillosa providencia de amor, que ha creado el mundo y que sigue salvándolo y santificándolo. Particular importancia asume la invocación para los gobernantes. Después de los textos del Nuevo Testamento, representa la oración más antigua por las instituciones políticas. De este modo, tras la persecución, los cristianos, aunque sabían que continuarían las persecuciones, no dejan de rezar por esas mismas autoridades que les habían condenado injustamente. El motivo es ante todo de carácter cristológico: es necesario rezar por los perseguidores, como lo hizo Jesús en la cruz. Pero esta oración tiene también una enseñanza que orienta, a través de los siglos, la actitud de los cristianos ante la política y el Estado. Al rezar por las autoridades, Clemente reconoce la legitimidad de las instituciones políticas en el orden establecido por Dios; al mismo tiempo, manifiesta la preocupación que las autoridades sean dóciles a Dios y «ejerzan el poder que Dios les ha dado con paz y mansedumbre y piedad» (61, 2). César no lo es todo. Emerge otra soberanía, cuyo origen y esencia no son de este mundo, sino «de lo alto»: es la de la Verdad que tiene el derecho ante el Estado de ser escuchada.

De este modo, la carta de Clemente afronta numerosos temas de perenne actualidad. Es aún más significativa, pues representa desde el silo I la solicitud de la Iglesia de Roma, que preside en la caridad a todas las demás Iglesias. Con el mismo Espíritu, elevemos también nosotros las invocaciones de la «gran oración», allí donde el obispo de Roma asume la voz del mundo entero: «Sí, Señor, haz que resplandezca en nosotros tu rostro con el bien de la paz; protégenos con tu mano poderosa… Nosotros te damos gracias, a través del sumo Sacerdote y guía de nuestras almas, Jesucristo, por medio del cual sea gloria y alabanza a ti, ahora, y de generación en generación, por los siglos de los siglos. Amén» (60-61).

Ciudad del Vaticano, Audiencia del miércoles 7 marzo de 2007

* * *

Recursos audiovisuales

San Clemente I, Papa, por Encarni Llamas, en DiocesisTV

* * *

San Clemente Romano Santidad, fe y obras, en catolicosfirmesensufe.org

* * *

San Clemente Romano (Padres de la Iglesia): Obras, Papado y Una Iglesia, por corazones.org

* * *

Basílica de San Clemente en Roma

* * *

por Gloria TV | 22 Nov, 2013 | Confirmación Historias de la Biblia

Mientras las legiones de Roma conquistan Palestina, en el establo de un pequeño pueblo llamado Belén nace un niño que es adorado por pastores y por tres magos de Oriente que acuden a él guiados por una estrella. Ante el rumor de que ha nacido el Mesías, el rey Herodes ordena asesinar a todos los recién nacidos.

* * *

Rey de Reyes (King of Kings) es una película estadounidense dirigida por Nicholas Ray que se estrenó en el año 1961; con guión escrito por Philip Yordan, el filme está basado en la vida pública de Jesús de Nazaret.

Con el actor Jeffrey Hunter en el papel principal, la película cuenta con un amplio e internacional reparto de estrellas: Robert Ryan, Siobhan McKenna, Frank Thring, Hurd Hatfield, Rip Torn, Harry Guardino, Viveca Lindfors y Rita Gam, así como el actor mexicano Rubén Rojo en el papel del apóstol Mateo y la actriz española Carmen Sevilla en el papel de María Magdalena.

La película fue producida por Samuel Bronston y la Metro-Goldwyn-Mayer y fue rodada completamente en España; contó con la colaboración de equipo técnico y artístico español, como el decorador Enrique Alarcón, el actor Félix de Pomés o el debut en cine de Frank Braña y Aldo Sambrell.

* * *

Rey de Reyes – Película

* * *

Rey de Reyes – Ficha de la película

Título original: King of Kings

Año: 1961

Duración: 168 min

Director: Nicholas Ray

Guión: Philip Yordan

Música: Miklós Rózsa

Fotografía: Franz Planer

Reparto: Conrado San Martín, Hurd Hatfield, Jeffrey Hunter, Ron Randell, Siobhan McKenna, Rita Gam, Viveca Lindfors, Rip Torn, Orson Welles

* * *

por CeF | Fuentes varias | 22 Nov, 2013 | Postcomunión Vida de los Santos

Una de las santas más conocidas y veneradas a lo largo de la historia cristiana ha sido Cecilia de Roma. Universalmente reconocida como patrona de la música, esta mártir primitiva ya tenía una amplia veneración y reconocimiento por parte de la comunidad cristiana en el siglo IV de nuestra era, y posteriormente se la ha conmemorado tanto en Oriente como en Occidente. Su nombre también es de los que figuran entre las santas mujeres mártires conmemoradas en el Canon de la Misa. Pero, ¿sabemos realmente quién fue esta mártir tan reverenciada?

Su nombre y su vida

Comencemos por el nombre, que es romano de origen (Caecilia) y significa «ciega». Lo más probable es que fuera un nombre común entre las mujeres de su gens, quizá por alguna antepasada (o antepasado) que fue ciego. Era tradición en las altas familias romanas mantener un nombre o un apodo a modo de nombre a lo largo de generaciones. Existen muchos Cecilias y Cecilios en la historia antigua romana, por lo que el origen del nombre está fuera de discusión. La etimología del nombre que da Jacopo della Voragine en la Leyenda Áurea, según la cual Cecilia provendría de «Coeli Lilia» (lirio del cielo), me parece errónea e interesada; y además no sería la primera vez que este autor incurre en errores graves de etimología.

Felizmente, no existe ninguna duda acerca de su existencia histórica, pero no está nada claro cuándo vivió y sufrió el martirio. Así pues, partiendo de que no se conoce la fecha exacta de su martirio, a ello hay que añadir que su passio, legendaria y sin la menor credibilidad histórica, fue redactada después del marco propuesto para su muerte –entre los siglos I y IV-; como suele suceder en la mayoría de casos. ¿Qué nos dice esta passio sobre ella?

Cecilia era hija de una noble familia romana (la gens Metela) que había sido educada cristianamente, pero a la que prometieron, en contra de sus deseos, a un joven noble romano llamado Valeriano, cuando en realidad ella ya le había consagrado su virginidad a Cristo (el mismo papa Urbano le había impuesto el velo de las vírgenes). El día de su boda, en medio de la algarabía de músicos y bailarines, ella cantaba a Dios en su corazón rogándole que la mantuviera pura. Cuando estuvo sola con su marido le anunció que tenía un ángel guardando su virginidad y que no podía tocarla. Como Valeriano quisiera ver ese ángel, Cecilia lo mandó al tercer miliario de la Via Appia, donde las catacumbas, y fue convertido y bautizado por Urbano. Regresando a donde Cecilia, vio al ángel y se comprometió a respetar la pureza de su esposa, fueron ambos coronados de lirios por el ser celestial, y llegando luego a su presencia Tiburcio, hermano de Valeriano, fue también convertido y bautizado. Como se dedicaran los dos hermanos a realizar buenas obras y a sepultar mártires cristianos, fueron denunciados ante Almaquio, prefecto de Roma, y después de interrogados y juzgados, decapitados en el Pago Triopius (a 6 km de Roma). Con ellos se convirtió y fue también martirizado un tal Máximo. Cecilia los sepultó a los tres en un sepulcro nuevo grabado con un ave fénix (símbolo pagano de la resurrección) en el cementerio de Pretextato; y luego distribuyó los bienes de su marido entre los pobres antes de que el prefecto, como era costumbre, se los incautara. Cecilia fue luego arrestada y condenada a morir asfixiada en los vapores del baño de su casa –otras versiones la ponen escaldada viva en una olla de agua hirviente, algo impensable en una mujer de su alcurnia- pero al salir ilesa, trataron de decapitarla. Tras tres golpes de espada la cabeza no se desprendía, por lo que agonizó durante tres días, y a la llegada de Urbano, le legó su casa para que la hiciese iglesia y murió, mostrando tres dedos de una mano y una de la otra (esto se ha interpretado, bien como que Cecilia quería referirse a la Santísima Trinidad, «Un solo Dios verdadero y tres personas»; o bien que quería referirse a que había vivido tres días de un solo martirio). Urbano la hizo enterrar en el cementerio de Calixto, junto a la cripta de los Papas.

Hasta aquí la passio, que no merece credibilidad por su escaso rigor histórico. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que Cecilia no es mencionada en la Depositio Martyrum del siglo IV. No la mencionan ni los poemas de San Dámaso, ni los de Prudencio. Tampoco hablan de ella ni San Jerónimo, ni San Agustín, y ni siquiera aparece en el calendario de la Iglesia de Cartago. Y no han llegado hasta nosotros las verdaderas Actas de su martirio. Todo lo que tenemos es esta passio, escrita en el siglo V, por un escritor anónimo, y que no está fundada en documentos antiguos. Tan sólo unos escasos datos podrían tener cierta verosimilitud. Pero veamos lo que dicen los expertos acerca de este tema. Erbes dice que el autor se inspiró en la Historia persecutionis vandalicae de Victor de Vita y que es anterior, concretamente del siglo IV. En este libro, hay una historia similar a la de la passio de Cecilia. También tiene episodios copiados de otras dos obras: el Apologético de Tertuliano y el Tractatus de Trinitate de San Agustín. En resumen: la historia que todos conocemos sobre Santa Cecilia es un compendio de relatos ficticios con intención devota. No merecen credibilidad.

Sobre cuándo pudo haberse ubicado el martirio de Cecilia, los autores proponen un auténtico baile de fechas en los que no entraré por no cansar al lector con nombres y cifras. Digamos simplemente que hay muchos autores con diferentes propuestas y que el marco establecido ronda entre el año 177 (s. I) y la mitad del siglo IV… vamos, un margen de muy escasa precisión, que coge prácticamente todas las persecuciones cristianas habidas. ¿Y qué hay del día del martirio? La passio nada dice al respecto, pero la mayoría de fuentes hagiográficas lo ubican el 22 de noviembre, fecha en que actualmente la celebramos.

Hoy lo dejaremos aquí para no cansaros, pero seguiremos hablando sobre su culto y sus reliquias, y en un tercer artículo, sobre la cuestión de su patronazgo sobre la música, que tiene mucho intríngulis. Sólo dos cuestiones fundamentales a remarcar: es una mártir real, auténtica, una persona histórica, que existió de verdad. Sin embargo, no se sabe absolutamente nada de su vida y tampoco cuándo vivió.

¿Cómo han llegado las reliquias de la Santa a nosotros?

El relato lo tenemos en la biografía de San Pascual I (817-824), donde leemos que, en el año 821, «estando haciendo reformas en la iglesia de la mártir, se le apareció en sueños una joven de aspecto angelical que se identificó como Cecilia, sierva de Cristo. Estando obsesionado el pontífice con que el rey longobardo Astolfo lo había sustraído [el cuerpo de ella] en el año 756, Cecilia le dice que eso no es cierto y le invita a que busque sus reliquias y las coloque en la iglesia que San Pascual estaba reconstruyendo. El papa las encuentra en el cementerio de Pretextato, no en el de Calixto y las traslada junto con las de Valeriano, Tiburcio y Máximo a la iglesia».Esta iglesia es la actual Santa Cecilia In Trastevere, donde podemos aún hoy venerar sus restos.

Pero he aquí otro error de la passio: ella no estaba sepultada en el cementerio de Calixto, sino en el de Pretextato. Duchesne arregla el asunto diciendo que previamente al papa Pascual I se había llevado a Cecilia junto al cuerpo de su esposo y de su cuñado, pero, ¿es esto realmente así?

En cualquier caso, Pascual I dispuso que el cuerpo de la mártir fuese colocado dentro de un ataúd de madera de ciprés y éste dentro de un sarcófago de mármol. En otro dispuso que fueran colocados Valeriano, Tiburcio y Máximo; y en un tercero a los también mártires Urbano y Lucio, que también habían ido a parar allí. Estos tres sarcófagos se encuentran actualmente en la confessio, en la cripta bajo el altar mayor de esta iglesia, donde podemos venerarlos (y no, como comúnmente se suele creer, donde está la imagen yacente de mármol esculpida por Stefano Maderna, que es simplemente eso: una estatua). La cabeza de Cecilia, sin embargo, no está ahí: fue colocada en un cofre de plata, que en tiempos de San León IV fue llevada a la Basílica de los Cuatro Santos Coronados.

El reconocimiento de estas reliquias se llevó a cabo el 19 de octubre de 1599, bajo supervisión del cardenal Sfondrati, que extrajo los sarcófagos de debajo el altar mayor. Ella estaba incorrupta, y no acostada, sino recostada del lado derecho y con las piernas encogidas, como si estuviese durmiendo. Así lo dice literalmente el acta de reconocimiento: «Visebaturque non ut assolet in sepulchro resupinum positum corpus, sed ut in lecto iacens, supra dexterum cubare latus, et contractis nonnisi ad modestiam genibus, ut durmientes imaginem redderet potius quam defunctae». Este hallazgo del cuerpo en estas condiciones probablemente inspiró la decisión de no tocarla en absoluto: no se extrajeron reliquias de ella, ni un fragmento. Por lo tanto, todos los relicarios sueltos que haya por la cristiandad y que se atribuyan a ella, con la excepción de la cabeza, son evidentemente falsos.

En el año 1600 Antonio Bosio reeditó la famosa passio, dedicándola a Sfondrati y añadiendo el episodio del reconocimiento de las reliquias. Pero en el mismo año del reconocimiento, acabado éste, fueron puestas a veneración pública las reliquias de la Santa hasta el día 22 de noviembre de 1599, con la ocasión de la festividad, momento en que fueron devueltas a la cripta, hasta día de hoy. Ante ellas pasaron media Roma, más de cuarenta cardenales (San Roberto Belarmino, entre ellos) el futuro León XI y el futuro Pablo V. Ahí fue cuando la vio el escultor barroco Stefano Maderno, y tomando el modelo, esculpió la imagen yacente de mármol que de sobra conocemos.

Tocado el tema de las reliquias y del lugar donde actualmente han quedado –la cripta de Santa Cecilia In Trastevere- conviene hablar también de la que fue su segunda tumba en las catacumbas de Calixto. Su descubrimiento lo menciona De Rossi en su segundo tomo de la obra «Roma Soterranea» (año 1854). Como decíamos, estaba en la cripta de los papas del cementerio de Calixto. Había una inscripción en negro, en forma de libro, que rezaba: «Decori sepulchri S. Conciliar martyris……» sobre unos ladrillos decorados en amarillo y negro con una inscripción en griego que rezaba: «Señor, ayuda a tu siervo Juan. Amén». Vamos, lo que viene siendo un típico graffiti de peregrino que llega al sitio y quiere dejar constancia de su visita, lo mismo que hacen hoy en día turistas y viajeros. Otros graffitis de sacerdotes fueron hallados junto a éste: de Prando, Benedicto, Sergio, Crescencio, Esteban, León, Lupo, Bonifacio… vamos, que era un lugar bastante frecuentado.

De Rossi argumenta que tales grafitos podrían datar de época de San Pascual I, es posible que sean anteriores porque entonces el cuerpo de la mártir no estaba aún allí, en el cementerio de Calixto, sino que el Papa lo halló en el de Pretextato como va dicho. En lo alto del lucernario de la cripta de los papas y de Santa Cecilia en el dicho cementerio de Calixto estaba pintada la Santa, de aspecto juvenil y en actitud orante, también una cruz y dos ovejas.

¿Por qué es patrona de la Música?

Es universalmente reconocida como patrona de los músicos y ningún Santo posterior le ha arrebatado este papel en la cultura y devoción cristianas, ni siquiera aquellos que sí fueron músicos en su vida terrenal, o protegieron la música mediante el mecenazgo. ¿Por qué? Vamos a verlo.

Por sorprendente que nos parezca a los que estamos acostumbrados a asociarla a la música, hasta pasada la Edad Media realmente no tuvo nada que ver con tal. De hecho, durante la Edad Media, el patrón de los músicos fue San Juan Bautista (!!). Esto se debe, en primer lugar, porque a su nacimiento su padre Zacarías entonó el Benedictus, y éste acabó por convertirse en el himno oficial de laudes que se cantaba diariamente por las mañanas en las comunidades monásticas. Y en segundo lugar porque algo tendrá que ver eso de «Oíd la voz que clama en el desierto…» y buena voz debió tener el Precursor para predicar en esas zonas tan yermas y abiertas, donde la voz la engulle el viento. Aunque en principio ni una cosa ni otra tengan mucho que ver con el canto en sí (en todo caso, ¿no debió ser Zacarías, y no Juan, el escogido como protector de los músicos?). Sin embargo a partir del Renacimiento es Cecilia, la mártir romana, quien reemplaza al Bautista en esta función de protectora de los músicos.

No fue un cambio brusco, de la noche a la mañana. En Historia las cosas jamás son así. Ya en muchos manuscritos medievales iluminados, así como en tablas góticas, Cecilia empezó a ser representada con un atributo que nos recuerda claramente al canto y a la música: una ave canora, esto es, un pajarito de especie indefinida, posado en sus dedos, que sin duda alude a esas especies de aves que tienen una gran capacidad de canto y entonación para atraer a las hembras. Son los primeros indicios que luego se convertirán en atributos más sonantes en este sentido: los instrumentos musicales. Pero incluso célebres artistas góticos como Cimabue y el Beato Angélico la representaron únicamente con la palma del martirio. Nada musical había aún en ella.

Pero antes de seguir con la iconografía, la pregunta esencial: ¿por qué una antigua mártir romana que jamás había tenido nada que ver con la música, de repente empieza a aparecer con atributos musicales? Como era de esperar, esto es a causa de una interpretación errónea de un pasaje de su –ya de por sí- inventada passio. Concretamente el pasaje «cantantibus organis illa in corde suo decantabat» (que se traduce como «mientras sonaban los instrumentos, ella cantaba a Dios en su corazón»). Se refiere al pasaje que menciona su boda con Valeriano y comenta que mientras sonaban los instrumentos y la algarabía de los músicos y bailarines en el salón del banquete, ella interiormente le rogaba a Dios que la preservara virgen en su noche de bodas. Esto se ha quedado anclado en el oficio divino dedicado a la Santa el día de su fiesta, donde el himno de maitines («in corde suo soli Domino decantabat») y en laudes y vísperas, donde una antífona reza:»Cantantibus organis, Concilia Domino decantabat dicens: Fiat cor deum inmaculatum ut non confundar»(«cantaba diciendo, Dios, haz mi corazón inmaculado para que no sea confundida»).

A partir de esta interpretación, que data del siglo XV, empezó a creerse que Cecilia era músico o cantora, cuando sabemos que en la Antigüedad, y especialmente en la sociedad romana, a las mujeres de alta alcurnia no se les permitía aprender música ni canto; y no por machismo, sino porque el canto y la música eran consideradas actividades libertinas, de baja estofa, propias de gentuza y de esclavos, y por tanto indignas de una matrona romana. Pero, ¿es que fue Cecilia una matrona romana? ¡Eso si aceptamos la passio! Y como ya vimos, es inventada, por lo que ni podemos afirmar ni negar nada. No sabemos nada de ella.

Pero dejando aparte estas divagaciones, aún queda ver cómo posteriores interpretaciones, todavía peores que esta primera, propias del desvirtuamiento del latín clásico, llegaron a traducir este pasaje como «y mientras sonaba el órgano, ella cantaba a Dios…». «Organis» traducido como «órgano», ¡un instrumento musical que no existió hasta la época barroca, y por tanto, mucho menos existía en la Antigüedad! Y hete aquí que Cecilia empezó a aparecer, no ya oyendo sonar el órgano, sino tocándolo ella misma… un instrumento inexistente en su época, una actividad indigna de su supuesto estatus. El colmo de los despropósitos.

Posteriormente, en el arte ya tardío, manierista y neoclásico, se ha querido arreglar este desastre poniéndola como cantora, o dándole instrumentos más propios de la época, como arpas o liras; pero lo cierto es que siguen siendo instrumentos musicales que sólo se hubiera permitido manejar a una esclava. Por último, hay quien propone que quizá organis hiciera referencia a los instrumentos, no de música, sino de tortura («y mientras la torturaban, ella cantaba al Señor en su corazón»); lo cual es bellísimo, pero igualmente ridículo: a una matrona de su alcurnia jamás se la hubiera sometido a tortura, pues la ciudadanía romana la preservaba de ello. Vuelvo a insistir: eso si aceptamos la passio, que no es aceptable.

Es por esto que desde la mitad del siglo XVI, especialmente en Francia, todos los músicos la festejan como patrona, hasta día de hoy, el 22 de noviembre. Pero como hemos visto, es más que probable que ella jamás tuviese nada que ver con la música o el canto, ya que todas las interpretaciones posteriores que se lo atribuyen son tardías y basadas en un error de lectura de una passio que ya es legendaria en sí misma. Mientras tanto, nuestra pobre Cecilia sigue cargando con instrumentos de música allá donde va, y si no fuera por esto, quién sabe si haría tiempo que hubiera sido olvidada como tantas otras. Bienvenido sea, pues, tal error, y sigan invocándola los músicos y cantores, para que su memoria no se pierda.

Artículo original (primera parte).

Artículo original (Segunda parte).

Artículo original (Tercera parte).

* * *

Otras recursos biográficos en la red

Santa Cecicila en Aciprensa.

Santa Cecicila en catholic.net.

Santa Cecicila en corazones.org

* * *

Recursos audiovisuales

Santa Cecicila, presentación de Natalia Castro Yuste

* * *

Santa Cecilia, patrona de la Música, por Encarni Llamas, en DiocesisTV

* * *

Santa Cecilia, su vida

* * *

La vida de Santa Cecilia, por Camila Beiner

* * *

Vida de Santa Ceciclia en dibujos animados

* * *

Vida de Santa Ceciclia, por la Banda Militar de las Fuerzas Aéreas de Perú

* * *

por CeF | Fuentes varias | 21 Nov, 2013 | Confirmación Vida de los Santos

La memoria de la Presentación de la Santísima Virgen María, tiene una gran importancia, porque en ella se conmemora uno de los «misterios» de la vida de quien fue elegida por Dios como Madre de su Hijo y como Madre de la Iglesia. En esta «Presentación» de María se alude también a la «presentación» de Cristo y de todos nosotros al Padre.

Por otra parte, constituye un gesto concreto de ecumenismo con nuestros hermanos de Oriente. Esto se puede apreciar en el comentario de la Liturgia de las Horas que dice: «En este día, en que se recuerda la dedicación de la iglesia de Santa María la Nueva, construida cerca del templo de Jerusalén en el año 543, celebramos junto con los cristianos de la Iglesia oriental, la «dedicación» que María hizo de sí misma a Dios desde la infancia, movida por el Espíritu Santo, de cuya gracia estaba llena desde su concepción inmaculada».

El hecho de la presentación de María en el templo no lo narra ningún texto de la Sagrada Escritura; de él, sin embargo, hablan abundantemente y con muchos detalles algunos escritos apócrifos. María, según la promesa hecha por sus padres, fue llevada al templo a los tres años, en compañía de un gran número de niñas hebreas que llevaban antorchas encendidas, con la participación de las autoridades de Jerusalén y entre el canto de los ángeles. Para subir al templo había quince gradas, que María caminó sola a pesar de ser tan pequeña. Los apócrifos dicen también que en el templo María se nutría con un alimento especial que le llevaban los ángeles, y que ella no vivía con las otras niñas sino en el «Sancta Sanctorum», al cual tenía acceso el Sumo Sacerdote sólo una vez al año.

La realidad de la presentación de María debió ser mucho más modesta y al mismo tiempo más gloriosa. Por medio de este servicio a Dios en el templo, María preparó su cuerpo, y sobre todo su alma, para recibir al Hijo de Dios, viviendo en sí misma la palabra de Cristo: «Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican».

Enlace al artículo original.

Otros recursos en la red

* * *

Recursos audiovisuales sobre la Presentación de Nuestra Señora

La Presentación de Nuestra Señora, por Encarni Llamas, en DiocesisTV

* * *

La Presentación de Nuestra Señora, por Karla Rouillon

* * *

La Presentación de Nuestra Señora, por Francisco y Clara

* * *

Fiesta de la Presentación de la Virgen Niña, canciación y vídeo por Dietass (canal de Youtube)

* * *

por Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos | 20 Nov, 2013 | Novios Artículos temáticos

1604 Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios (Gn 1,2), que es Amor (cf 1 Jn 4,8.16). Habiéndolos creado Dios hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador (cf Gn 1,31). Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. «Y los bendijo Dios y les dijo: «Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla»» (Gn 1,28).

Catecismo de la Iglesia Católica

* * *

Elementos para un matrimonio feliz

500 parejas, felizmente casadas, fueron entrevistadas recientemente acerca de lo que más les ha ayudado a sostener su matrimonio y sus respuestas, en orden de importancia fueron las siguientes: la confianza mutua (52%); la fe y la espiritualidad (27%), y una buena comunicación (18%). Y muy cerca de estos porcentajes, ellos destacaron el aporte de: el compromiso, amar y luchar por los hijos, trabajar juntos en la solución de conflictos, la paciencia y el perdón, así como pasar tiempo juntos. (Fuente: CARA, Marriage in the Catholic Church: A Survey of U.S. Catholics, 2007, p. 90)

Por su parte, al interrogar a un gran número de personas separadas o divorciadas las encuestas revelaron que para la gran mayoría de ellos (el 58%), lo que más afectó su relación fueron problemas en la comunicación, seguido por la falta de compromiso o confianza (51%). Y especialmente entre los hispanos, los problemas económicos (48%), problemas por la crianza de los hijos (47%) y la relación con la familia del cónyuge (38%). Le seguían en dificultad: el no poder pasar tiempo juntos y dificultades en la vida íntima o sexual (CARA, Marriage in the Catholic Church: A Survey of U.S. Catholics, 2007, p. 100-101).

Si tratamos de resumir, podemos decir que entre todos estos factores hay algunos que definitivamente pueden ser claves para un matrimonio feliz:

El compromiso

Como muestran las encuestas y lo repite la doctrina de la Iglesia, el amor matrimonial se basa en la fe y el compromiso que un cónyuge profesa por el otro. Muchos problemas de comunicación, de intimidad, y de convivencia se evitan si ese voto de confianza y la decisión de amar al otro, pronunciado el día del matrimonio, se sigue usando y fortaleciendo cada día, y ante cada situación. Por eso vale la pena explorar el sentido y el valor práctico de este elemento tan importante para su matrimonio.

Valores en común

Uno de los elementos que más contribuyen a la armonía y estabilidad de una pareja son las valores que tienen en común. Ellos son como el tesoro del cual se nutren las decisiones diarias, tanto para la vida de pareja como para el manejo del dinero, la crianza de los hijos, las relaciones con las familias respectivas, etc. En fin, el poder de este tesoro es enorme y es algo que puede aprenderse a usar y a enriquecer, como se verá aquí.

La comunicación

Aprendemos a hablar en los primeros años de nuestra vida, pero aprendemos a comunicarnos a lo largo de ella y en la medida que descubrimos que no todas las personas entienden las cosas de la forma que cada cual lo hace, ni se expresan a través de los mismos medios. Unos son más espontáneos, otros más reservados. Unos usan palabras, otros gestos o acciones para dar a conocer sus sentimientos. Muchas de las dificultades que hacen que las parejas se disgusten o digan «es que no me entiende», etc., probablemente tienen su origen en estas diferencias de comunicación. Descubrir la forma de comunicación de su pareja y la mejor forma para expresar los sentimientos les será de gran ayuda.

Herramientas para la solución de conflictos

Discrepar en opiniones o puntos de vista es normal. Pero para que estas diferencias no sean la ocasión de un conflicto y mucho menos de una crisis matrimonial, se requiere aprender técnicas de comunicación y solución de conflictos. Este aprendizaje es conveniente para todos pues, aunque a veces tendemos a imaginar que el problema es del otro, sabemos que comunicarse es un arte con técnicas muy variadas, y cada persona es un mundo que vale la pena aprender a descifrar y conquistar desde su particularidad.

Espiritualidad y Fe

Hablando de recursos para un matrimonio feliz debemos considerar de manera muy especial lo que Dios aporta a nuestros matrimonios y relaciones afectivas. Él es el amor y su fuente, por eso aprender a amar no es otra cosa que aprender a escuchar la voluntad de Dios y seguirla, en nuestra vida personal y de pareja. Y cuando este camino de búsqueda del amor verdadero o espiritualidad es un empeño que los dos cónyuges quieren experimentar juntos, grandes bendiciones se hacen presente en la vida de pareja. Por eso, ya estén pasando por un momento difícil de su relación, o que deseen conservar la felicidad que ahora experimentan, aprender a desarrollar la espiritualidad fortalecerá sin duda su amor.

* * *

Artículo original en la página web Por tu matrimonio

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos

por CeF | Fuentes varias | 20 Nov, 2013 | Confirmación Vida de los Santos

«¿Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna» Jn 6, 68.

Offa es rey de Estanglia. Un buen día decide pasar el último tramo de su vida haciendo penitencia y dedicándose a la oración en Roma. Renuncia a su corona a favor de Edmundo que a sus catorce años es coronado rey, siguiendo la costumbre de la época, por Huberto, obispo de Elman, el día de la Navidad del año 855.

Pronto da muestras de una sensatez que no procede sólo de la edad. Es modelo de los buenos príncipes. No es amigo de lisonjas; prefiere el conocimiento directo de los asuntos a las proposiciones de los consejeros; ama y busca la paz para su pueblo; se muestra imparcial y recto en la administración de la justicia; tiene en cuenta los valores religiosos de su pueblo y destaca por el apoyo que da a las viudas, huérfanos y necesitados.

Reina así hasta que llegan dificultades especiales con el desembarco de los piratas daneses capitaneados por los hermanos Hingaro y Hubba que siembran pánico y destrucción a su paso. Además, tienen los invasores una aversión diabólica a todo nombre cristiano; con rabia y crueldad saquean, destruyen y entran al pillaje en monasterios, templos o iglesias que encuentran pasando a cuchillo a monjes, sacerdotes y religiosas. Una muestra es el saqueo del monasterio de Coldinghan, donde la abadesa santa Ebba fue degollada con todas sus monjas.

Edmundo reúne como puede un pequeño ejército para hacer frente a tanta destrucción pero no quiere pérdidas de vidas inútiles de sus súbditos ni desea provocar la condenación de sus enemigos muertos en la batalla. Prefiere esconderse hasta que, descubierto, rechaza las condiciones de rendición por atentar contra la religión y contra el bien de su gente. No acepta las estipulaciones porque nunca compraría su reino a costa de ofender a Dios. Entonces es azotado, asaeteado como otro san Sebastián, hasta que su cuerpo parece un erizo y, por último, le cortan la cabeza que arrojan entre las matas del bosque.

Sus súbditos buscaron la cabeza para enterrarla con su cuerpo, pero no la encuentran hasta que escuchan una voz que dice: «Here», es decir, «aquí».

Este piadosísimo relato tardío colmado de adornos literarios en torno a la figura del que fue el último rey de Estanglia exaltan, realzan y elevan la figura de Edmundo hasta considerarlo mártir que, por otra parte, llegó a ser muy popular en la Inglaterra medieval. Sus reliquias se conservaron en Bury Saint Edmunds, en West Sufflok, donde en el año 1020 se fundó una gran abadía.

Artículo original en catholic.net.

* * *

Otros recursos en la red

* * *

San Edmundo, rey y mártir, por Encarni Llamas, en DiocesisTV

* * *

Oración para pedir la intercesión de todos los santos de Inglaterra

Salva, oh Dios, a tu pueblo y bendice a tu heredad, visita a tu mundo con misericordia y generosidad. Exalta la Fortaleza de los Cristianos y envía sobre nosotros tus abundantes misericordias. Por las oraciones de nuestra Purísima Señora, la Madre de Dios y Siempre Virgen María, por el poder de la Preciosa y Vivificadora Cruz, por la protección de los Poderes Celestiales Incorpóreos, por la Protección del Honorable, Glorioso Profeta, Precursor y Bautista Juan; de los Santos, Gloriosos y Alabadísimos Jefes de los Apóstoles, Pedro y Pablo, y de los Santos Apóstoles; de nuestros Santos Padres; del Santo Mártir Alban el Primer Mártir de las Islas; de nuestros Santos Padres Gregorio el Grande y Agustín de Canterbury, Apóstoles de los Ingleses, Ethelberto, Alto Rey de los Ingleses, Lorenzo y Melitos, Arzobispos de Canterbury, Osvaldo de Heavenfield, Paulino de York, Félix de Dunwich, Apóstol de Anglia Oriental, Aidan de Lindisfarne, Birino y Cedd, Apóstoles de Wessex y Essex, Botolf de Iken, Chad de Lichfield, Cuthberto de Lindisfarne, el Milagroso; de nuestras Santas Madres, Audrey de Ely, Hilda de Whitby, Mildred de Minster, Werburgo de Chester, Milburgo de Wenlock; de nuestro Santos Padres, Teodoro de Tarso, Arzobispo de Canterbury, Erkenwald, la Luz de Londres, Benedicto de Wearmouth, Wilfrido de York, Adelmo de Sherborne, Guthlac de Crowland, Beda el Venerable, Clemente y Bonifacio, Apóstoles para los Paganos; Swithin de Winchester, el Milagroso, Edmundo el Mártir, Rey de Anglia Oriental, Teodoro de Crowland y todos aquellos Cruelmente Martirizados por los Nórdicos; del Santo Rey de Inglaterra, Edgar el Pacífico, del Santo, Muy Creyente Rey de Inglaterra y Portador de la Pasión Eduardo el Mártir; de nuestra Santa Madre Edith de Wilton; de nuestros Santos Padres Ethelwold de Winchester, Dunstan de Canterbury, Osvaldo de York, Alfege el Mártir, Arzobispo de Canterbury, de la Santa y Justa Nueva Mártir Isabel y el Recién Revelado Juan, Arzobispo en Londres y de todos los Santos que han resplandecido en la Tierra Inglesa; del Santo Victorioso Jorge, el Gran Mártir; de los Santos, Gloriosos Mártires y todos los Nuevos Mártires y Confesores de todas las Tierras de la Tierra; de de los Santos y Justos Ancestros de Jesús, Joaquín y Ana; y de todos Tus Santos, te suplicamos, oh Misericordiosísimo Señor, Escucha las Peticiones de nosotros Pecadores, que suplicamos ante Ti, y ten Piedad de nosotros.

por CeF | Fuentes varias | 19 Nov, 2013 | Confirmación Vida de los Santos

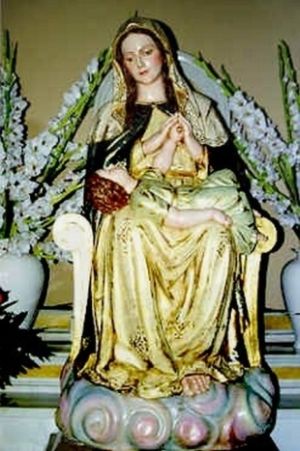

La advocación y culto a Nuestra Señora de la Divina Providencia se originó en Italia en el siglo XIII. Fue una devoción muy difundida y popular que posteriormente pasó a España donde se levantó un santuario en Tarragona, Cataluña.

Al ser nombrado obispo de Puerto Rico el catalán Gil Esteve y Tomás, trajo consigo esta devoción que conociera en sus años de seminarista. En las manos de la Divina Providencia tuvo que poner toda su diócesis este prelado, pues encontró a la catedral prácticamente en ruinas y la economía de la diócesis en peores condiciones. La confianza del obispo y su trabajo dieron fruto rápidamente y antes de los cinco años ya había podido reconstruir el templo catedralicio, en el que se estableció el culto y la devoción a la Virgen de la Providencia.

La imagen original venerada por los Siervos de María y otras órdenes religiosas italianas, es un hermoso óleo en el que aparece la Virgen con el Divino Niño dormido plácidamente en sus brazos. Se cuenta que el título «de la Divina Providencia», se debe a San Felipe Benicio, quinto superior de los Siervos de María, quien al invocar la protección de la Virgen un día en que sus frailes no tenían nada que comer, encontró a la puerta del convento dos cestas repletas de alimentos sin que se pudiese conocer su procedencia.

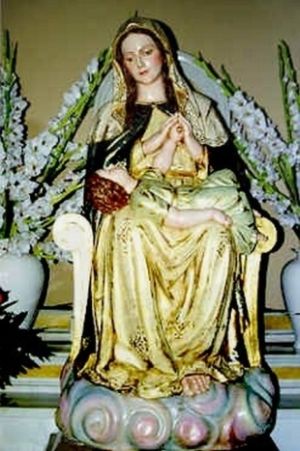

La imagen mandada a hacer por Don Gil Esteve fue tallada en Barcelona según el gusto de la época. Es una hermosa imagen sentada, «de ropaje, (es decir, hecha para ser vestida), y estuvo expuesta al culto en la catedral durante 67 años, hasta que en 1920 fue sustituida por otra magnífica talla, toda de madera, que es la imagen de Nuestra Señora de la Divina Providencia más familiar y conocida por las comunidades puertorriqueñas.

María se inclina sobre el Niño, que en total actitud de confianza duerme plácidamente en su regazo. Las manos de la Virgen se unen en oración mientras sostiene suavemente la mano izquierda del Divino Infante. El conjunto sugiere ternura, abandono, devoción y paz.

El Papa Pablo VI declaró a Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, como patrona principal de la isla de Puerto Rico mediante un decreto firmado el 19 de noviembre de 1969. En ese documento se decretó también que la solemnidad de la Virgen debía trasladarse del dos de enero, aniversario de su llegada a la isla, al 19 de noviembre, día en que fue descubierta la isla de Borinquen. Se quiso unir así los dos grandes afectos de los puertorriqueños; el amor por su

preciosa isla y el amor por la Madre de Dios.

La talla más antigua, que data del 1853, fue la elegida para ser coronada solemnemente durante la reunión del Consejo Episcopal Latino Americano celebrada en San Juan de Puerto Rico el 5 de noviembre de 1976. La víspera del acontecimiento esta imagen fue vilmente quemada en la Parroquia de Santa Teresita de Santurce. Pero eso no detuvo la solemne coronación, que ocurrió en medio de la emoción y las lágrimas de millares de sus hijos y la presencia de cardenales, arzobispos y obispos venidos de toda Latinoamérica.

La imagen quemada fue enviada a España para ser restaurada. Actualmente espera la construcción del proyectado gran santuario nacional para ser allí colocada.

Su fiesta se celebra el 19 de noviembre.

Artículo original en corazones.org

* * *

Otros recursos en la red

* * *

Himno a Nuestra Señora de la Divina Providencia

Virgen Santa de la Providencia

Madre de Clemencia,

Honor del Caribe.

Protectora, Borinquen te aclama.

Patrona te llama y a tu amparo vive.

Los Boricuas, tus hijos amados,

llegan confiados a buscar los bienes,

que les brinda con todo el cariño,

por tu mano, el niño,

que en tus brazos tienes.

Ese niño que reposa en calma,

despierto en el alma

en Borinquen sueña.

Y se alegra de que hayas querido

por trono escogido, tierra Borinqueña.

Puerto Rico, te tiende su brazo,

solo en tu regazo, descansar añora,

y te pide, que sigas constante,

siendo en cada instante

su fiel protectora.

* * *

Vídeo del Himno

* * *

Canción dedicada a Nuestra Señora de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico

* * *

por CeF | Fuentes varias | 18 Nov, 2013 | Confirmación Vida de los Santos

«Un espíritu que no busca sino a Dios y tiende continuamente a unirse a Él, independiente de todo, excepto del beneplácito divino; un espíritu de profunda humildad para con Dios y de gran dulzura para con el prójimo; un espíritu que no pone el acento en las austeridades exteriores. Las Hermanas deben suplirlas con el renunciamiento interior, y con una gran sencillez y alegría en la vida común».

San Francisco de Sales,

fundador de la Orden de la Visitación.

Dado el cariz que tomaban los acontecimientos al estallar la Guerra Civil, las Salesas del Primer Monasterio de la Visitación de Madrid alquilaron un piso semisótano en la cercana calle de Manuel González Longoria, por si las cosas empeoraban, como en efecto sucedió. A este piso refugio tuvieron que trasladarse las siete Salesas que quedaban de la Comunidad el 18 de julio de 1936. Tras unas semanas de relativa tranquilidad, fueron denunciadas por ser Religiosas. Sufrieron varios registros que culminaron con su detención el 18 de noviembre para llevarlas a fusilar. Ellas, al subir al coche hicieron serenamente la señal de la cruz ante el griterío del populacho que pedía su muerte. Las llevaron a un descampado en el cruce de las calles de López de Hoyos y Velázquez, y allí, al bajar del coche las mataron.

La Hna. María Cecilia, la más joven, de 26 años, de temperamento nervioso, al sentir que caía muerta la Hermana que tenía cogida de la mano echó a correr sin que nadie la persiguiera. Poco después ella misma se entregó a unos milicianos declarando que era Religiosa. Fue fusilada en las tapias del cementerio de Vallecas, a las afueras de Madrid, en la madrugada del 23 de noviembre de ese año de 1936. El resto de la Comunidad, refugiada en Oronoz, no supo nada del martirio hasta varios meses después, y las primeras noticias eran muy confusas. Nada pudo aclararse hasta que regresaron a Madrid al terminar la Guerra en 1939. A la cripta del Monasterio, profanada durante la Guerra, se trasladaron en 1940 los restos martiriales de cuatro de las Hermanas que habían dado su vida por Cristo y por España. Los restos de las otras tres reposan en el Valle de los Caídos.

El testimonio de la Hna. María Cecilia:

La Hna. María Cecilia (Mª Felicitas Cendoya Araquistain, Azpeitia, 1910) tuvo en los preludios de la Guerra la oportunidad de ir con su familia, pero por amor a Jesús y a su vocación nunca aceptó las propuestas y siempre dijo con tesón que no quería marcharse por nada del mundo. Había hecho los votos solemnes el 27 de septiembre de 1935, y desde el 18 de julio de 1936 vive en el refugio los difíciles meses de calvario, aceptando con generosidad todo lo que pueda suceder.

Hacia las 7 de la tarde del inolvidable 18 de noviembre es conducida a la muerte junto con sus Hermanas. Un frenazo rápido del camión que las lleva les indica el lugar designado para su ejecución. Suenan disparos y bárbaramente son fusiladas todas menos ella. Porque María Cecilia, nerviosa, echa a correr. Pronto se encuentra con unos guardias y se entrega diciendo: «Soy Religiosa». Al día siguiente por la mañana la llevan a una de las peores cárceles improvisadas, las desgraciadamente famosas checas. En ella están detenidas unas doce mujeres. El suelo está lleno de agua, sólo hay un banco para todas… Hace mucho frío.

Cuando entra la Hna. María Cecilia se queda en un rincón. Entonces una joven se le acerca y le pregunta con cariño. Ella le contesta rápidamente: «Soy Religiosa». Como le inspira confianza le cuenta todo lo sucedido: «Estábamos siete Religiosas en un piso aquí en Madrid, somos Salesas, vinieron a por nosotras, nos metieron en un coche y nos llevaron a un sitio oscuro donde había barrotes, era como un solar, pero no sé dónde es porque no conozco Madrid. Yo me bajé del coche de la mano de otra Hermana, éramos las dos últimas, y al notar que se caía muerta, no sé lo que me pasó, eché a correr y no sabía lo que hacía».

Cruz de la Hna. María Cecilia deformada por el impacto de la bala

A sus compañeras de calabozo las alienta a sufrir por Dios, las edifica a todas con su paciencia y unión a la Voluntad Divina, siempre la ven rezando, siempre en oración… Poco a poco van llamando a las detenidas a declarar. A unas las dejan en libertad, a otras las fusilan. La Hna. María Cecilia se va despidiendo de ellas con tristeza. Teme quedarse sola. Les asegura que cuando le llegue su turno no ocultará que es Religiosa. Y es consciente de lo que esa afirmación supone en esos precisos momentos. En efecto, una marca roja aparece junto a su firma en la declaración que hace en la cárcel. Es la señal de los condenados a muerte. A las afueras de Madrid, en las tapias del cementerio de Vallecas, la madrugada del 23 de noviembre, aparece su cadáver. La Hna. María Cecilia ha derramado toda su sangre por amor a Cristo. Su fidelidad a toda prueba, le hace alcanzar a sus 26 años el martirio que tanto anhelaba.

«El esplendor de los Hijas de la Visitación es no tenerle y su grandeza la pequeñez».

Los nombres de las beatificadas el 10 de mayo de 1998 son:

- Beata María Cecilia (Mª Felicitas Cendoya Araquistain)

- Beata María Inés (Inés Zudaire Galdeano)

- Beata María Engracia (Josefa Joaquina Lecuona Aramburu)

- Beata María Ángela (Martina Olaizola Garagarza)

- Beata María Teresa (Laura Cavestany Anduaga)

- Beata Josefa María (Carmen Barrera Izaguirre)

- Beata María Gabriela (Amparo Hinojosa Naveros)

Enlace al artículo original.

Otros recursos en la web